2022年9月の記事一覧

短編小説「かくれんぼ」#2000字のホラー

「もういいかい?」

その呼びかけが構内に響き渡る。砂埃が寄せる隅。祭壇の下で灰になるまで枯れた花。身廊、側廊、後陣まで。その隅々まで呼びかけは届く。まだ幼い、高い声。がらんと静まる十字を模したその建築はコンクリートに包まれていた。見上げる彩光塔は窓の一部が欠け、そこから黄色く丸い、秋の太陽が燦々と長い光線を差し込ませている。その光が届く床の継ぎ目から、背の低い雑草がどうにか伸びて呼吸していた。倒

連作短編「おとなりさん」#6

第六夜「プレイボール」

せめての自負心なのだろう、変装するつもりで深くキャップを被っていた。メガネもかけている。誰も僕に気づいてなんてくれないだろう。それがありがたいことなのか、あるいは淋しいと思ってもいるのか。いや、淋しいんだろうな。カウンターの奥にある、厨房を向いているテレビの音声から聞こえる、野球中継。どうせ、阪神か巨人か、そのどちらかの主催試合なんだろう。BSなのかCSなのか、そこまで

連作短編「おとなりさん」#5

第五夜「うりふたつ」

明日さ。

そう言って僕は懐かしいグラスにたっぷりのビールを君に差し出す。君は笑っている。僕も手持ちのグラスにビールを注いで、それを重ね合わせた。小さな声の乾杯もいっしょに運んだつもりだった。そして、ひと息にそれを飲み干した。

これって美味しいのかな。きっと美味しいんだろうと思う。相変わらず僕はビールの美味しさが、お酒の味がわからない。きっとこれからもわからないまま、そ

連作短編「おとなりさん」#4

第四夜「うそつき」

お腹空いてるでしょう?

返事を待たずに私は食卓をお皿で埋め始めた。バターで炒めた三種のきのこに醤油と一味、旬の魚のカタクチイワシはからっと素揚げ、季節を問わず食べたい数の子、じゃがバターに刻みにんにく、カプレーゼはミニトマトを大葉とスライスチーズで巻いてオリーブオイルを。たくさん食べてよね。

お肉? あるよー。あとでステーキ焼くから。なんて一方的にまくし立てながら、大渋

「思想犯」(#ショートショート)

男は語り始める。ほどよく鍛えられた無駄のない痩身をストライプのシャツが包んでいる。細い手首を銀のバングルが演出し、中指にはプレーンな金がちかりと音を立てそうに光を跳ねて、そしてその手はミネラルウオーターのボトルを握った。髪が揺れる。いつものようにディオールを匂わせているのだろう。

「正しく、美しい国を作りませんか」

低く艶のある声。動作は優雅に落ち着きを持ち、慌てる様子なんて見せたことがない。

連作短編「おとなりさん」#3

第三夜「お母さん」

魔のイヤイヤ期という記事を見つけては片っ端から同意して、ため息をつく。そこには傾向から対策が一から十まで載っているのに(一から十まで深く同意もする)、なかなか頑固なうちの息子は私の提示する何もかもに不満があるらしく、ついには雨上がりの公園の水たまりにダイブするまでに至り、レインコートや雨靴は内側からずぶ濡れになってしまった。いま、息子は泣き疲れて寝息をたてている。寝顔のお隣

【エッセイ】たません。

#忘れられない先生

という公募を見つけて、ふと考えた。正直なところ、学校や先生と呼ばれる場所や人に良い思い出があまりない。なくはないが、少ない。忘れようと努めてきた、そんなことばかりだ。おそらく、良い思い出を数えようとしても、片手に、いや、ピースサインをつくれば椅子が埋まってしまえるほどにしかない。

玉村先生は僕が小6のときの担任の先生だった。あのころの僕には、まだ子供だった僕にはずいぶん大

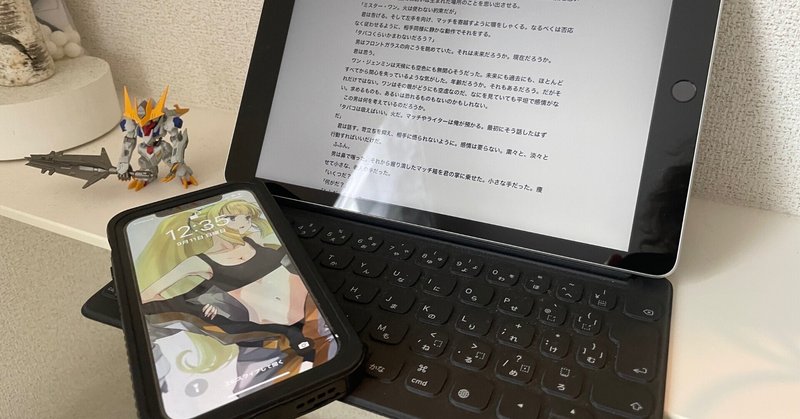

【エッセイ】蛾か蝶か、蝶か蛾か。

どっちに優位があるかなんて僕にはわからないし、どちらにも優位な部分があるとわかっていて、僕はMacが好きです。というか、いまはMac持ってなくて、iPadと iPhoneを使っているだけ、なんですが。わりとiPadで充分な気すらしています。ぶらっとバッグに入れて、そのへんの居酒屋で書き物できるし(カフェと言えないところがなんとも僕らしい)。

一年ほど前、パソコンの購入を考えている人とあちらこち

連作短編「おとなりさん」#1

第一夜「おとなりさん」

「一杯目はビールにしようよ」

メニュー表を愛おしげに、しかし、やっぱり睨みながら左隣に私は話す。姿勢を変えず、目だけでちらりとその横顔を盗み見る。少し痩せたみたい。頬の下の影が深くなったんじゃない? ちゃんと食べているのかな。根を詰めて仕事しているのだろうか。きっと、してるんだろうな。でも、私はそのことには触れずに目の前に広がる美味しいものたちのことを考えることにした。

短編小説「貌」(#2000字のホラー)

目の前に女がいる。艶めいた長い髪が腰まで届いている、執拗なまでに櫛を通したのだろう、毛先のかすかなカーブまで、磨いた刃物のように鈍く光を跳ね返している。

細く高い鼻梁、春に舞う蝶を思わせる睫毛。視線がぶつかるとその水晶体には私が映し出された。女として、生命として、完全に敗北していることを私は思い知らされる。

私はその女を眺め続けた。見ていたいとは思わなかったが、なぜか目を離すことができない。