日本におけるDXの推進の具体例

前回に引き続きDX(デジタル・トランスフォーメーション)の話題となります。

「デジタル化の推進により社会生活をより良くする」という考え方についてです。

前回の野口教授の話だと、日本においてデジタル化を推進していくためには、必要な技術を揃えたとしても組織や社会や国家の在り方が変わらなければ厳しいといったような論調の話でした。

そんな中で、かつての講演でオードリー・タンさんは「若い力の台頭」と「リーダーシップ」が必要と言われていましたが、今回の対談はその一例なのかなと感じました。

「地方行政のDX戦略 質の高い市民サービスの実現へ」と銘打った、福岡市長の高島宗一郎氏の対談。

今から11年前、36歳の時に福岡市長になられていますから、若くして市政の改革に取り組んでこられた方です。

当時の公約のひとつが「無料Wi-Fiの設置」。

スマホゼロの時代ですし、時代を先取りし過ぎた分、理解者も少なかった中、着実に公約を実現し続けています。

日本のDXへの乗り遅れは、そのまま中国やアメリカとの差であり、その原因は技術を受け入れるリテラシーの差にあると言われていました。

リテラシーとは:

もともとは「読解記述力」を指し、転じて現代では「適切に理解・解釈・分析し、改めて記述・表現する」という意味

つまり、デジタルツールを使いこなす知識やスキルや「新しい技術を自分たちの生活に積極的に取り入れる」という思考がないから、他の先進国に比べて法整備も追いついていないということです。

新たな技術を取り入れるには、一定のリスクを伴います。

ところが日本の社会というのは、「社会実装」に際してゼロリスクを求める社会である、と。

取り入れるにはリスクとベネフィット(恩恵)のバランスが大切ですが、使う側がリスクに備える知識がないと、特にIT技術に関しては慎重な姿勢になってしまうということですね。

そして、対談相手がタレントの田村淳さんだったのですが、社会に手っ取り早く受け入れてもらうには、インフルエンサーによる「トライアンドエラー」と「フィードバック」、それによる「アップデート」が必要だと話されていました。

また、行政としてトライアンドエラーを図るためには、「特区」を設けることができるとも。

日本を変える前に、日本を変えるために、まずはエリアを区切った中で成功事例を作る。成功事例だけでなく、なんで上手くいかないのかという事例も発信し共有化していき、いずれは全国区へと展開していく、そのための礎をつくるという流れです。

導入事例としては、乗り捨て可能な電動キックボードや電動自転車。

「ラストワンマイル(※)を広げる」というテーマで、人々の行動範囲が広がることで活性化する地域の対象を広げるというのが考え方のベースにありました。

(※)ラストワンマイルとは、「顧客にモノ・サービスが到達する最後の接点」のこと。

また、乗り合いタクシーをバスの値段で提供するという仕組みの「のるーと」。

手っ取り早く導入するために、もうひとつ持っておくといい考え方が、「弱者を助けるテクノロジー」は否定されにくい、というものでした。

電動車椅子の導入もひとつです。

ただ、障碍者だけでなく健常者を含めて皆で使うことが、技術を進める手助けになり、結果より便利に安全になることからも、「電動車椅子」導入から一歩進めて、「自動呼出し装置の付いた移動モビリティー」の導入とした方がいいという話も興味深かったです。

実際にこのような構想をもとに、現在福岡市では「福岡スマートイースト」という未来の技術を開発に当てはめて創造していく街づくりを始めているとのことでした。

行政手続きについても、これは「意識の問題」と言われていましたが、文化と手続きは切り離して考えておられ、いち早くハンコレス(脱印鑑)を進めており、前行政改革担当大臣の河野さんの推し進めていた国のフォーマットやマニュアルのベースは、実際は福岡市が先んじて作ったものということでした。

「DXの推進によって仕事がなくなるのでは」という意見については、これまでも新たな技術が誕生して取り入れられるたびに生じた議論であり、「手の空いた人員をどこに回すかは企業努力」とスパッと言い切られていたのも、ある意味気持ち良かったです。

企業のこれまでの強みを培ってきた技術やリソースをどこに回すか、これまで以上に生産性を上げるための取り組みに対しての支援は行政としてもしていくが、努力しない企業の延命のための補助はしないとも言われていました。

正直あまり期待していなかった分、とても興味深い話が聞けた対談でした。

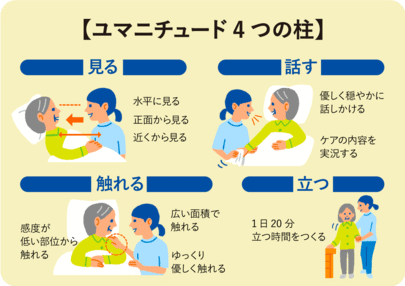

ユマニチュードについても行政として市民のためにいち早く導入してくださっていますし、単身赴任中の身とはいえ一応の福岡市民としては、あらためてこの若い市長を何だか身近に感じることができました。

行政のトップがこういう柔軟な発想力を持っていてくださるというのは稀有な例かもしれませんが、やはり変革のスピードは早まりますよね。

デジタルの恩恵を知らず知らずのうちに受けておきながらも「難しいことは分からん」と否定はすれども推進への理解を示そうとしない行政トップや企業トップの方々には、そろそろご遠慮していただかないと、より良い未来はすぐにはやって来なさそうです。

今日も読んでくださいまして、ありがとうございます。

嬉しいです。 サポートしていただきまして、ありがとうございます。 こちらからもサポートをさせていただくことで返礼とさせていただきます。 どうぞ宜しくお願い致します。