2021年12月の記事一覧

毎日読書メモ(205):2020年に読んで面白かった本(注・2021年ではありません)

年末になって仕事も納めて、もう少し本読めるかと思ったら、色々ばたばた用事があって、2021年の読書の総括が出来ないので、とりあえず、昨年末の日記から、2020年の読書の総括を。一部の本はnoteに感想書いたので、リンク貼っておきます。

トップ画像は本文とは関係ありません。日本橋三越のパン屋、Johanのショーウィンドウに飾られた、フェーヴ(ガレット・デ・ロワの中に入れる陶器の飾り)の数々です。

毎日読書メモ(204)「芸術新潮」2022年1月号:杉本博司と日本の神々

「芸術新潮」の最新号の特集が、「杉本博司と日本の神々」ということで、買ってみた。小田原の江之浦測候所にある春日社に、来年3月、奈良の春日大社から御霊分けされ、神様がこの社殿(雑誌の表紙にもなっているトップ画像の社殿)に降臨するそうだ。

昨年10月に江之浦測候所に行って、その時にスマホで撮った写真をnoteのアルバムにしてあるのだが(ここ)、当時既に建立されていた春日社(2022年に御霊分け予定であ

毎日読書メモ(203)『おばちゃんたちのいるところWhere The Wild Ladies Are』(松田青子)

今年の収穫のひとつは、松田青子という作家を知ることが出来たこと。と言いつつ、『女が死ぬ』、『スタッキング可能』に続き『おばちゃんたちのいるところWhere The Wild Ladies Are』(中公文庫)が3冊目の松田青子。

短編集。タイトルは勿論、モーリス・センダックの名作絵本『かいじゅうたちのいるところ』(現代、”Where the Wild Things Are”、神宮輝夫訳、冨山房)か

毎日読書メモ(201)「善女のパン」

今朝、朝ドラ「カムカムエヴリバディ」を見ていたら、るい(深津絵里)が、本を読んでいた。「善女のパン」、るいの劇中劇まで出てきて、これは一体どういう伏線? この話、オチ知ってるなー、と思って見ていたら、クリーニング店の店頭に置いてある本を見て、片岡(風間俊介)が、「僕も好きですよ、O.ヘンリ」と言った。ああそうだそうだ、こういうオチがあるのはO.ヘンリに決まっているではないか。

中学の教科書に出てい

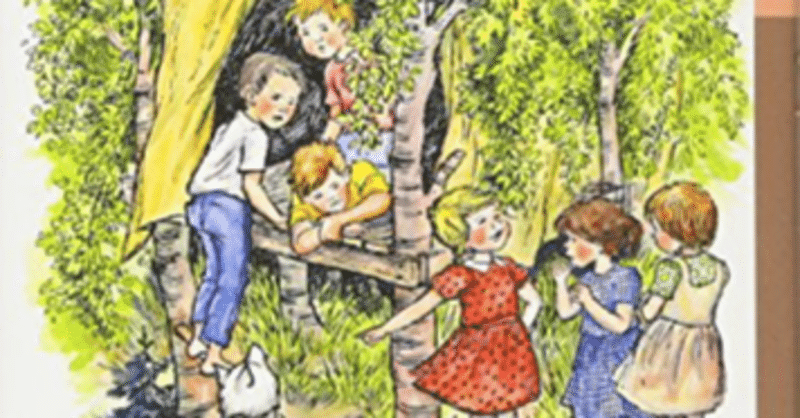

毎日読書メモ(200)やかまし村についてなど

スティーグ・ラーソン『ミレニアム』シリーズを読んで、近年のスウェーデンの暗い面を見せられた感じがして(小説は勿論面白かったのだが)、口直し的にアストリッド・リンドグレーン『やかまし村の子どもたち』『やかまし村の春・夏・秋・冬』『やかまし村はいつもにぎやか』(大塚勇三訳、岩波少年文庫)を読んだときの記録。2013年1月の読書記録より。

『ミレニアム』は、朝日新聞の書評をきっかけに読んでみて、『ミレニ

毎日読書メモ(199)『エレジーは流れない』(三浦しをん)

三浦しをん『エレジーは流れない』(双葉社)を読んだ。「小説推理」に連載されていた...あ、ついこの間読んだ津村記久子『つまらない住宅街のすべての家』と同じ時期か(単行本の刊行は1ヶ月違い)。中間小説誌の懐の深さを思いつつ読む。

舞台となった温泉街、餅湯温泉を頭の中で思い浮かべる。『まほろ駅前多田便利軒』がハコQ沿線の街まほろを舞台としていて、首都圏に土地勘のある人ならああ、〇〇市のことね、と、すぐ

民藝の100年 柳宗悦没後60周年記念展(東京国立近代美術館)そして原田マハ『リーチ先生』

国立近代美術館の「民藝の100年」展(柳宗悦没後60周年記念展)を見てきた。想像はしていたが、本当に展示数が多く、かなり駆け足、そして結局2階の展示は時間切れで見られず。リベンジしなくては...。平日の午前中だったけれどそこそこの人出。結構細かくキャプションが付いているので、じっくり読みながら眺めるために、人の見ていない展示物を見て戻ったり、とせわしない動きになった。

(トップ画像は、展示中唯一写

毎日読書メモ(197)『アレグリアとは仕事はできない』(津村記久子)

昨日の『つまらない住宅地のすべての家』の感想(ここ)を受け、2009年9月に津村記久子『アレグリアとは仕事はできない』(筑摩書房、現在はちくま文庫)の感想をあげておく。

『ポトスライムの舟』で芥川賞を受賞したことで津村記久子の作品を知り、2009年には何冊も津村記久子作品を読んだ。その後間が空いてしまったが、今年読んだ『サキの忘れ物』も『つまらない住宅地のすべての家』も、当時の作品と全然違った見地

毎日読書メモ(196)『つまらない住宅地のすべての家』(津村記久子)

春先に書評欄などで好意的な評をいくつも見かけた津村記久子『つまらない住宅地のすべての家』(双葉社)をようやく読めた。期待通りの面白さだった。「小説推理」に連載されていた小説の単行本化。

地方都市の更に郊外みたいな地域の、一戸建てが並ぶ地域の一角、路地になっている場所に10戸の家があり、様々な家族構成の家族が居住している。それぞれに問題や悩み苦しみを抱え、中にはかなり不穏な人もいる。家族構成の多彩さ

毎日読書メモ(195)『桐島、部活やめるってよ』(朝井リョウ)

朝井リョウ『桐島、部活やめるってよ』(集英社文庫)の感想。2012年6月の読書記録より。この本読んだあとで、スクールカーストという言葉を知った。本当のカーストと違って、スクールカーストは自分たちで作っているんだな、と思った。作るところにも、押し付けられるところにもいないようにしたいな。

面白く読む。なんでみんな、こんなにクラスの中での自分の立ち位置を意識して生きて行かなくてはいけないんだよ、と思

毎日読書メモ(194)原点に帰ってみると、何もかもが新しい! 『挑発する少女小説』(斎藤美奈子)

トップ画像は、本の帯の一部(新書なので、表紙自体は白地にタイトルが書いてあるだけでそんなに面白くない)。「赤毛のアン」の横顔に「子どもだから、女だからって、見くびらないで!」と大書されており、下の方に「若草物語、赤毛のアン、あしながおじさんー大人になって読む少女小説は、発見に満ちている」と書かれている。

斎藤美奈子『挑発する少女小説』(河出新書)は6月に発売された新書本だが、本屋の新書売り場で、