うつは「検査」じゃ分からない。

うつの「客観検査」は出来るのか

「自分のうつの病状を検査ではっきり診断してもらいたい。特にうつが治ったのかどうかは、数値で診断してほしい」という人がいる。そんなことは可能なのだろうか。

その場合の「検査」とは一体何か。それはもちろん「客観検査」のことである。

ご承知の通り、うつの病状を判断する手段の中心は「問診」である。医師が質問し、患者が答える。その答えの内容によって診断する。つまり患者の「主観」を診断の対象としている訳だ。それではこのような「主観」を対象としない「客観」的な検査は可能なのだろうか。

では「客観検査」とは何か。平たく言えば「数値化」である。しかし「主観」はいくら「数値化」しようとしても誤差が出る。となると「数値化」の対象として相応しいのは「主観」ではなく「客観的」な存在、つまり「物質」である。物質としての身体が、どのような数値を示しているのか、それを測定すればよい。

だがこれには次のような三つのハードルがある。これらのハードルには、少々注意が必要だ。

①うつには「誤差」がある

一つ目のハードルは、「うつには『誤差』が出る」ということだ。

新しく開発を目指す「客観検査」法は、従来の診断法と整合性が取れていなければならない。つまり、どちらの方法によっても同じ診断にならなければ、新しい「客観検査」法は実用的とは言えない。

だから「客観検査」法を開発するためには、先ず「客観検査」に相応しい指標物質を発見し、特定する必要がある。そしてその物質の検査結果を従来の問診結果と照合しなければならない。

だがうつ病の症状という「主観」を、物質値と言う「客観」に置換するのだから、どうしても誤差が生じる。

その誤差を最小化するために試行錯誤が続く。その過程で様々な候補物質が浮かんでは消えることだろう。だが、たとえどんなに有望な物質が登場したとしても、その物質値に適合しない事例症例が必ず登場する可能性は、排除できない。

となると、どうなるのか。その症例の患者としては堪ったものではない。現にうつに苦しんでいるのに「検査結果では『異常なし』です。だからあなたはうつではありません」などと、詐病扱いなどされたのでは、かなわない。

もし、こんな問題が多発してしまっては、どうなるのか。結局うつの「客観化」は不可能だとして挫折してしまうかもれないのだ。

②「診断」だけでは「治らない」

二つ目のハードルは、診断は治療法そのものではないということだ。

ここで仮に前述の一つ目のハードルが、無事に解決したとする。うつの「客観検査」に成功したのだ。いまや百発百中の検査方法が確立され、だれがどの程度のうつになっているのか、もう治ったのか、未だ治っていないのか、一目瞭然だ。

だがそれで万事解決とはならない。言うまでもないことながら、「診断」は「治療法」そのものではない。うつになったことが検査で分かったところで、どのような治療をしたら治るのかは分からない。

いくら健康診断を受けても、わかるのは検査結果だけだ。生活習慣病だと診断を受けたら、内科に行ってその治療を受けなければならない。検査を受けただけで病気が治るわけではない。

うつについても同じことだ。「客観検査」が開発されたからと言って、自分のうつの治療法が分かるわけではないのだ。

③「心(こころ)の病気」と「身体(からだ)の病気」

三つ目のハードルはこうだ。うつは、あくまで「心(こころ)の病気」であって「身体(からだ)の病気」ではないということだ。

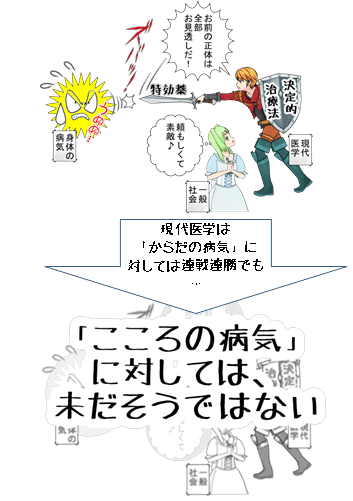

現代医学は目覚しい進歩を遂げている。診断方法も治療法も日進月歩だ。我々一般社会は、そこに絶大な信頼を寄せている。だからこのまま医学が進歩すれば、やがてうつの治療法も同様に開発されることだろうと思っている。

だがその医学の進歩は、実は「身体(からだ)の病気」についてなのだ。これに対して、うつは「心(こころ)の病気」だ。この二つは全く異なる。

では「心(こころ)の病気」と「身体(からだ)の病気」とでは、何が違うのか。

「身体(からだ)の病気」は、その原因となるメカニズムも治療法も、万人共通つまり無差別だということだ。打撲を受ければ骨折する。病原体に感染すれば感染症になる。解熱剤を飲めば熱が下がるし、ワクチンを接種すれば免疫を得る。誰でも同じだ。これが「身体(からだ)の病気」の特徴だ。

④「心(こころ)の病気」の「治療法」

しかし「心(こころ)の病気」は、そうではない。特に、うつは原因も経過もひとぞれぞれ、千差万別な病気だ。誰にでも当てはまる「客観的な」治療法などは存在しない。

「身体(からだ)の病気」は「身体のメカニズム」によって生じる。同様に「心(こころ)の病気」は「心(こころ)のメカニズム」によって生じる。だから「心(こころ)の病気」であるうつを治すためには、「心(こころ)のメカニズム」に従った治療をしなければならないのだ。

「心(こころ)のメカニズム」とは何か。「コンプレックス」とか「心理機制」などという用語を思い浮かべていただければ、イメージできるだろうか。

うつの「客観検査」が開発されたからと言って、治療法まで分かるわけではない。「うつは『検査』じゃ分からない」のだ。

この「心(こころ)の病気」と「身体(からだ)の病気」の違いについては、本編サイトで詳しく書いておいたので、合わせてご参照願いたい。

⑤「客観検査」はどう役立つのか

もちろん、うつに関して「客観検査」を開発すること自体には何の異議もない。

うつは気力を破壊する病気だ。患者は常時大変な不安と焦燥に駆られている。

だから、もし「客観検査」によって自分の病状が数値で示されることによって、患者の不安感が鎮まり無用な焦りをなくせるのなら、大いに歓迎したい。そうして患者の安心感と納得感が高まり、うつの治療が進捗するのなら、非常に喜ばしいことだと思う。

だがその開発と利用にあたっては、前述のような三つのハードルに対してよくよく注意が必要だ。

自分の検査数値に一喜一憂してかえって落ち込んでしまったり、検査を受けただけで満足してしまっては、逆効果だ。それは一般の健康診断と全く変わらないのだ。

⑥この記事に関連する本編サイトのページ

●「ドクターショッピング」する理由(わけ)(すごろく図⑤~⑫)

#うつ #うつ病 #メンタル #サラリーマン #体験記 #検査 #客観検査 #うつは治らない #うつの原因 #治療法

#ウツ #欝 #鬱病 #メンタルヘルス #健康 #体験談 #闘病記 #評論 #情報 #エッセイ #実録 #ガイド #ガイドブック #すごろく #取扱説明書 #取説 #予備知識 #予防 #ビジネス #会社 #企業 #組織 #職場 #仕事 #復職 #休職 #村 #ムラ #ムラ社会 #同調圧力 #日本 #日本人 #日本人論 #現代社会 #現代日本 #治らない #一生治らない #うつは一生治らない #うつはわがまま #うつは甘ったれ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?