井口時男 『悪文の初志』 : 〈母子密着的溶融〉への抵抗

書評:井口時男『悪文の初志』(講談社)

「悪文」と聞いて「悪い文章」だとしか考えられないような人間が、いっぱしに「小説」の良し悪しを論じたりするのが、今の時代である。

そういう人たちにとっての基準は「自身の好悪」しかない。

要は「好き嫌い」。自分が「面白い」と思えばそれは「傑作」だし、自分が「面白くない=面白いと感じられなかった」とすればそれは「駄作=失敗作」だ、と考えてしまう。

それはまさに、知能の発達していない幼児や、人間ほどには知能の発達しない動物と同じ段階での「生理的反応」に過ぎないのだが、知能が発達していないから、哀れ、そこまで考えることもできないのだ。

しかし、彼(彼女)も動物だから、自分の「判断能力」に絶対の自信があるわけではない。と言うか、正確には、自信を持つための裏付けとしての「実力」がそもそも無いのだから、「本物の自信」など持てる道理がない。

だが、自信が持てないというのは、当然、不安なものである。ではどうするか?

簡単なことだ。他の動物とは違って、特に障害のないかぎり、人間は訓練によって、その知的能力をかなりの程度、高めることができるのだから、能力を高める努力をするだろう。

だが、能力を高める努力をする能力すらない「多くの人間」は、自分の「低能力」を「高能力」だと言ってくれる人を探すだろう。では、そんな「事実ではないことを言ってくれる人」がいるのかと言えば、無論、大勢いる。どういう人たちかというと、「能力の有る無しを判断する能力のない(同病相憐む)人」と、身も蓋もない「大嘘つき」である。

前者の「能力の有る無しを判断する能力のない(同病相憐む)人」とは、すなわち「低能力の人」ということで、彼らは他人の「能力の有る無し」を判断できず「低能力の人と高能力の人の区別がつかない」ので、誤って「低能力の人を高能力の人だと評価したり、高能力の人を低能力の人と評価したりする」。

もともと「判断能力が無い」のだから、無理に判断などせずに「わかりません」と言えば良さそうなものだが、彼らは「自分に判断能力が無いということも、判断する能力が無い」から、できない判断(つまりは、無根拠な決めつけ)を無理にしてしまう。要は、思いつきで適当に判断するわけだが、そこでせいぜい「対象判別の根拠」となるのは「動物的な好悪」だけだと、そう言っても過言ではないだろう。

また、こういう「低能力の人」は、結局のところ「動物的な好悪」でしか判断できないから、「気持ちいいことが、正しい(価値のあること)」だと短絡してしまう。

彼には「知的な判断能力が無いから、気持ちが良いか否かにしか、判断の根拠を持ち得ない」。したがって「気持ちよければ良い」ということになるので、「低能力者どおしの身内褒め」は当たり前に「気持ち良いこと」ということになってしまうし、「嘘つきに褒められる」のも、同様に「気持ち良いこと」として肯定されてしまう。

彼は「動物並みの知能しか持たない」から、「痛い目」を見ないかぎり自身の過ちに気づくことがないのである。

一般に「悪文」と呼ばれるものは、「読みにくい文章」「流麗ではない(硬くて、こなれていない)文章」を指して言われる。今風に言えば「読者に優しくない文章」ということになろうか。

この理解は、決して間違いではない。「悪文」は、一般に「読みにくい」し「流麗でない」し「読者に優しくない」場合が多い。一一だが、そうだからと言って、それが「価値が低い」とか「読者に害を為す」といったことにはならない。

例えて言えば、「子供は褒めて育てるべきだ」と聞いて、両親が子供を叱ることもなく、何をやってもベタベタと褒めているようなことで、子供がまともに育つだろうか?

「育つ」と言う人もあるだろうが、その人は、ほぼ間違いなく「嘘つき」である。なぜなら「子供は褒めて育てるべきだ」という言葉が含意するのは「両親は、子供が何をやっても、ベタベタと褒めるべし」というようなことではないからで、誰だって、子供を叱ることはあるからだ。

例えば、子供がマンションのベランダの柵に登って遊んでいたら「あら、すごいわね。勇気があって、バランス感覚抜群!」などと褒めて育てる母親がいるだろうか? 「私がそうだ」と自信を持って言える人は、子育ての前に自分が病院へ行った方が、子供のためだろう。

ともあれ、自他の「能力を育てる」には、「容易いこと」「気持ちいいこと」「優しいもの」に接するだけではダメであり、時に「困難なもの」「荒々しいもの」「厳しいもの」に接する必要もある、ということだ。その硬軟とり交ぜた経験の中で、人は能力を高めていくのである。

だから「悪文」とは、単に「読みにくい文章」「流麗でない文章」「読者に優しくない文章」だから「マイナス価値しか持たない」というわけではない。

それは、人が成長する上で、必要なものであり、人が相応の能力を身につけるならば、それは、その人の「能力」を証明するものとして、むしろ「楽しいもの=気持ち良いもの」にさえなり得るのである。

これも喩えていうと、単なる「読みやすい文章」「流麗な文章」「読者に優しい文章」といったものは、言うなれば、能力のない幼児か病人のための、流動食みたいなものだ。

彼らには「食物を噛み砕くための歯がない」から、それしか食べられないのだが、歯が生えたり、適切なリハビリなどによって、自分で食物を咀嚼して食べられるようになれば、「歯ごたえのある」ものの方が、むしろ食べる喜びを与えてくれるというのは、当たり前の話でしかないのである。

しかし、「ものを考える能力のない人」は、「悪文」の価値というものを、ここまで「噛み砕いて」教えてもらわないと、理解できない。能力が無いから、能力が無いことを理解できない。

また、ここまで「噛み砕いて」もらったとしても、今度は「こんな長い文章は読めない」とか「こんなくどい文章は読みづらい」などと言う。まさに「赤ん暴君」なのである。

○ ○ ○

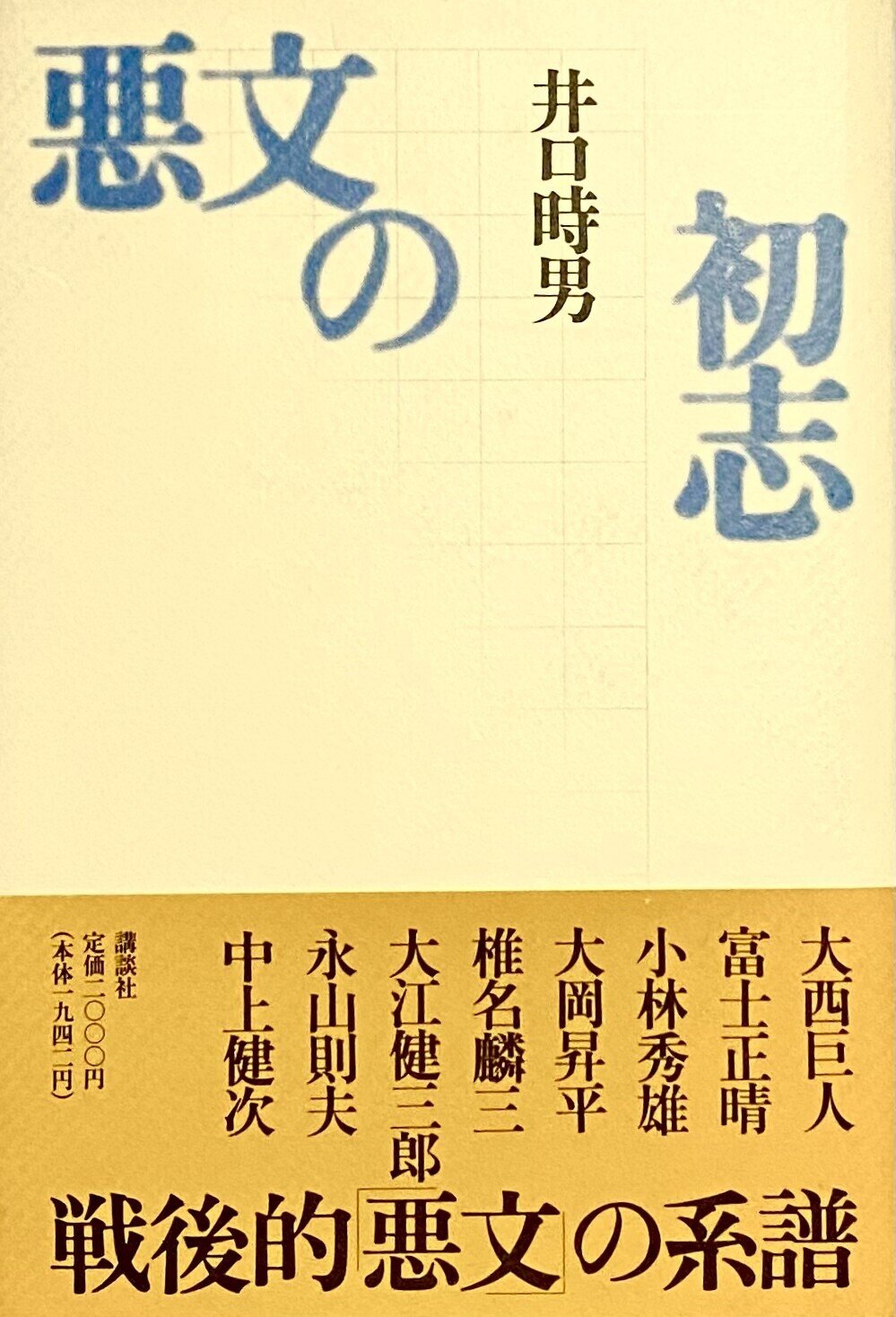

1993年の刊行の本書『悪文の初志』は、文芸評論家・井口時男による「作家論集」で、扱われる作家は、大西巨人、富士正晴、小林秀雄、大岡昇平、椎名麟三、大江健三郎、永山則夫、中上健次の8名である。

井口は、本書で、一般に「悪文」だと言われる彼らの「文章」が、何故に、そのような「文体」を形成しているのか、それを析出している。

そして、その結論としては、彼らの「悪文」は、「悪文」と呼ばれる「得意な形式(文体)」でなければ語り得ないことを語るために、いわば「カスタマイズされた文体」だということである。

言い換えるなら、一般的な意味合いでの「美文」というのは、多くの場合、「個人として語りたいことが無い者」が、それゆえにこそ「読者に喜ばれることを目的とした文体」だとも言えるだろう。

本来ならば、「文体」に、一般的な「正解」、などというものは無い。

要は、伝えたい「内容」に最も適した「文体」こそが「正しい文体」であって、「一般的に正しい文体」などというものは、原理的に「存在しない」のだ。

だが、ある一人の人間(作家)が、「どうしても訴えたいこと」というのは、そう色々とあるものではない。彼の実存を賭けて語りたいことというのは、実のところ、一つしかなく、あとはすべて、その変奏でありバリエーションでしかない。

だから、作家は、その「魂の声」に適した「固有の文体」を開発しなければならないし、その声は、基本的には「1つ」なのだから、彼はその声に即した「文体」を持たなければ、彼は語りたいことを語ることができない。それゆえ、昔は「作家は、文体を持たなければならない」と言われたのである。

例えば、見てのとおりで、私の文章はくどい。執拗であると言っても良い。その上、やたらに「カギ括弧」を多用するので、およそ「流麗な美文」の対極にある「悪文」だと言えるだろう。

だが、文学に親しんできた私なのだから、「美文」が嫌いだというわけではない。

私も「読者」の一人として「読みやすい」「わかりやすい」「気持ちの良い」文章が「嫌い」なわけではないのだ。だから、そんな文章が書きたいと思わないでもない。だが、私が自分の「書きたいこと」を書こうとする場合には、そういう文章では書けないのである。

一一なぜならば、私が書きたいのは、単なる「読みやすい」「わかりやすい」「気持ちの良い」ことではなく、「読みにくい」「わかりにくい」「気持ちの良くない」ものの「向こうにあるもの」、それらを乗り越えた先に見える眺望であって、ベビーベットからの、限られた眺望ではないからである。

つまり、私の語りたい「内容」が、「美文」という形式を拒絶して、内容に即した、このような「悪文」を適切に選ぶのである。言い換えれば、これは「適切な悪文」であり「正しい悪文」だということなのだ。

だが、ものを考える能力のない人は、「適切な悪文」「正しい悪文」などといった「複雑なこと」は理解不能だろう。「悪文は、悪い文章で、悪いは正しくないという意味だから、悪文は正しくない文章に決まっている」といった、これが「幼児脳」のままに止まった人の思考であり、具体例を挙げれば、私が批判した「けんご@小説紹介」やその支持者などが、まさに、この典型なのである。

『 椎名麟三が観念語を濫用することに対しては「第一級言葉のダンピング」だという非難も浴びせられた(十返肇「贋の季節」)。しかし椎名は、「ぼくの文章が、悪文として攻撃を受けたのは、この概念語の使用についで、この繰り返しであった」ことを認めながら、それは「入門書に指示されている鉄の規律に対する反抗であった」(「私の文章について」)と言っている。彼の概念語好みには、彼が遅れて文学に接する以前に社会科学書や哲学書を耽読していたことの影響もある。また、彼がそこで河上徹太郎の訳で読んだシェストフの影響が挙げられていることからも、これが昭和十年前後の問題(端的には転向)と直結していることは明らかである。だが、ここで大事なことは、概念語と繰り返しを選択したとき、彼は同時に、文章における〝貧しさ〟を選択していたのだということである。

あらゆる文章入門書が概念語と繰り返しを「悪文」の兆候と見做すのは、それが〝豊か〟であるべき文書に〝貧しさ〟の臭いを持ち込むからにほかならない。

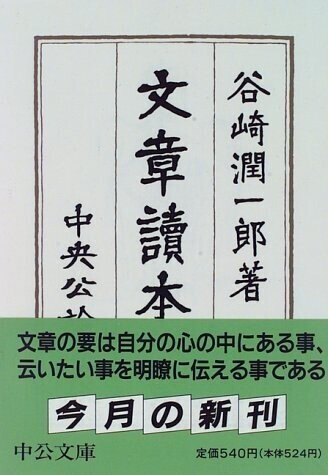

耳慣れない概念語や翻訳文体の使用を戒めて「自分の国の国語を以って発表するのに不向きなやうな学問は、結局借り物の学問であって、ほんたうに自分の国のものとは云へない」とさえ言い切った谷崎潤一郎の『文章読本』は、最後に「此の読本は始めから終りまで、殆ど含蓄の一事を説いてゐるのだと申してもよいのであります」と記す。「饒舌を慎しむこと」「余りはつきりさせようとせぬこと」「意味のつながりに間隙を置くこと」と説かれる。「含蓄」とは、ほぼ同時期に書かれた『陰翳礼讃』で言うところの「陰翳」と別なものではない。ほの暗い灯火の中でこそ美しい日本女性の肉体も、「百燭光の電燈」を向けられれば貧相さを露呈してしまうという『陰翳礼讃』の比喩になぞらえて言えば、谷崎は、概念という一義化の照射の届かない文章の肉体の陰翳にこそ、多神教の国の文章の神々=多義的で豊かな「含蓄」は住むと言ったのである。それならば、概念こそは谷崎的な文章の王国が敵視する異物なのだ。そしてもちろん、同一語の繰り返しが語彙の貧困を推測させるがゆえに忌み嫌われることは言うまでもない。

概念語を濫用する椎名麟三は、この〝豊かな〟王国への加入を拒んで〝貧しさ〟の中に留まろうとする。

そもそも椎名にとって、観念とは貧困の中にこそ発生するものだった。

たとえば彼は、彼の小説の中で「貧民窟」の住人たちが「愛」だの「自由」だのを口にすることの不自然さ(つまり観念語によるリアリズムの破綻)が指摘されたとき、「人々は、乞食を見ても街で見る乞食しか知らない。だが僕の知っていた乞食たちは、哲学(?)を語るのである。しかも非常にむずかしい個性的な言葉で」(「登場人物其他について」)と反駁し、また別のところでは、「幸福や自由や愛や真実などという一切の崇高な観念といわれるもの」は「妙に庶民的なものである」(『風と雨の日に』)とも書いていた。もちろんここでは、実際の「乞食」が椎名の言うようであるかどうかは問うところでない。ただ、椎名にとってそうあらねばならなかった、ということだけが大事である。つまり、「乞食=最も貧しい者」は乏しい観念語を用いて吃語しつつ哲学(?)する、と彼は言いたかったのだ。

だから、貧困において発生する椎名的な観念とは、無力な家出少年が星を見上げて呟く「どうして自分には幸福が来ないんだろう」(『自由の彼方で』)の、その「幸福」と別なものなのではない。』

(本書P117〜119、「貧しさの臨界一一椎名麟三論」より)

今どきの「柔らかくて甘いもの」しか食べられない読者には、上の文章は、難しすぎて「歯が立たない」かもしれない。いや、「歯が立たない」ではなく「歯が無い」から「立つも立たぬも無い」のであろう。特に、ここで使われている「貧しい・豊か」の意味など、とうてい取れないのではないだろうか。

なにしろ「貧しいは、好ましくないから悪いこと。豊かは、好ましいから良いこと」くらいの幼児的発想しかないから、著者の井口時男が「そこまで説明しなくても、文脈的にわかるだろう」と思ったことが、じつは全然わからないというのが、今どきの「ライト脳みそ読者」なのだから。

だが、ここで言う「貧しさを選ぶ」とは、『カラマーゾフの兄弟』で次兄イワンの言った「天国への切符をお返しする」というのと同じことなのだ。

ま、「大多数」の「けんご@小説紹介」的な読者は横に措いて、ここで井口が言っているのは、谷崎潤一郎ほどの「文豪」とやらが言っているのも、この程度のことだ、ということなのだ。この程度とは「日本語とは、物事を曖昧にして、想像させることで、実物以上に美しく見せるを、本旨とするもの」だという、御高説である。

伝統的な日本の美文は、それがすべてではないにしろ、谷崎が思うには「ブスを美人に見せかける高等テクニック」を主眼としたものであり、「ブスは暗闇の中で、袖で顔を隠してオホホと笑っておれば、おお、美人だ!と思ってくれるのが、日本の男の美意識だ」ということであり、ついでに言うと「大の男が、おむつをつけて、母親役の女性の膝で、バブバブ、おっぱいおっぱい! と強請るのが、大谷崎の美学」だということである。

そりゃあ、そういう変態プレイも、好きな人にはたまらんものなのだろうが、そんなもの「とうてい、見ておれん」というのが、「幸せなマザコン変態さん」に対し、わざわざ「そんな恥ずかしいプレイをするくらいなら、私は鞭でしばかれる方が、まだしもマシだ」と言っちゃうのが、言うなれば「悪文の初志」なのである。

端的に言って、谷崎潤一郎は「自分の美的世界に見合う、自分の文体を作ってきただけ」であり、それがたまたま通俗的にも受けたから「俺の文章は、本来の日本語の美しさを体現しているのだ」などという、頭の悪い「勘違い」をした、というだけの話なのである。

(またもや)言うなれば、今どきの人気ラノベ作家が「私の、この読みやすくて、みんなから支持されている文体こそ、日本語本来の美文なのだ!」とか言い出すようなものである。

つまり、端的に言って、谷崎潤一郎は「頭は悪かった(視野が狭かった)」ということなのだ。そもそも「流行りの文体」というのはあっても、「本来の日本語」なんてものは、存在しないのだから。

『谷崎は翻訳漢熟語の不快さを述べる一方で、「詩云。緡蠻 黄鳥止 于丘隅。云々」の『大学』の一説に触れて、漢字の魅力も説いている。「緡蠻」という文字の意味はわからずともよい。ただ幾度も読み返すうちに、そのひびき、その漢字の図像が、心内にある情緒を形成するだろう、その情緒を味わえばよいのだ、と谷崎は言う。谷崎の場合、漢字の意味(ロゴス)は後景に退き、その図像としての美(エロス)が前景に押し出されてくる。漢字の呪力は、ここでは、エロティックにうねるかな文字と感応すべき複雑な図像のエロスに変容しているのである。谷崎の文章論は、概念的構築をゆやかな抱擁の中でエロスと情緒に溶融させてしまおうとする。それはこの国の美意識の深層を見事に言い当てている。』

(P175、「作家の誕生一一永山則夫論」)

言っておくが、最後の『それ(※ 谷崎の指摘)はこの国の美意識の深層を見事に言い当てている。』というのは、褒め言葉ではない。

ここで井口が言っているのは、「この国(日本)の美意識の深層」が、谷崎と同様の「ロゴスの欠如した、なし崩し的溶融願望にある」ということだ。

つまり、日本人は、谷崎と似たような「論理的思考のできない、自堕落な依存体質」をその根底に持っているから、一般的に、理性の光を嫌って「闇に隠れて生きる」美意識しか持ち得ないし、そんな日本語ばかりが流行ったのだ、ということである。だから、そういう、べたべたふにゃふにゃした「母子密着型」が嫌いな「ロゴス的・厳父的なもの」を求める「少数派」は、つい苛立って「お前ら、早く人間なれよ!」と「嫌なこと」を言う。一一これが「悪文」の持つ意味なのだ。

○ ○ ○

そんなわけで、谷崎の『陰翳礼讃』を読んで「これこそ、日本語の真髄を突いたものだ」なんて早合点する人は、基本的に「文学」とも「論理的思考」とも、縁なき衆生だと言えるだろう。

普通に考えて「日本語」にも色々あるし、「流行」っているもの、あるいは「主流」を為すものが、必ずしも「正しい」という保証などない、といったくらいは、小学生でもわかる理屈である。

なのに、「大谷崎」が言ったからと、たちまち思考停止になって、それを鵜呑みにしてしまうというのは、その人が単なる「権威主義者」であり、誰かに抱擁してもらい、過保護ママにあやしてもらうことばかり願っている、まだ「おむつの取れない人間」だということなのである。

(2022年9月20日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○