デイヴィッド・フィンチャー監督 『ファイト・クラブ』 : 厨二病的 変態映画

映画評:デイヴィッド・フィンチャー監督『ファイト・クラブ』(1999年)

とにかく高い評価を受けている作品なので、いずれは観なければならないと思っていた。

だが、私はもともと活字派なので、映画を観る前に読もうと、半年ほど前に、チャック・パラニュークも同名原作小説の方を購入していた。ところが、例によって、読みたい本がいろいろあるために、少しづつ後回しにしていたところ、積ん読の山に埋もれてしまって、行方不明になってしまった。一一と言うか、正確には「だいたいあの辺りに埋まっているのだろう」という見当はついているものの、掘り起こすのが面倒なので、結局、この映画版を先に観てしまったというわけである。

で、結果はどうであったか。

「なるほど、そういう仕掛けの映画か」と納得はしたけれども、しかし「そこまで高い評価を与えるほどの作品なのか?」というのが、私の正直な感想であった。

というのも、最初に書いたとおり、本作はとにかく評判がいい。

例えば、映画評価サイト「COCO」では、『ファイト・クラブ』は「オールタイム映画ランキング」の「第5位」なのである。

無論、いろんなランキングがあって、その評価もまちまちであるとはいえ、しばしばこのように極端に高い評価の与えられる作品なのは間違いなく、言い換えれば、一定数以上の映画ファンから、熱心的な支持を受けている作品だというのは、間違いないところなのだ。

幅広く新旧の映画作品を見渡した上での、いわゆるオーソドックスな「オールタイムベスト」作品とまでは言えないかもしれないが、「カルト的」な人気を博しているというのは間違いないし、そんな匂いがプンプンする作品なのである。

ちなみに、私は当レビューのタイトルを「デイヴィッド・フィンチャー監督『ファイト・クラブ』:厨二病的変態映画」としたけれども、この「厨二病的変態映画」というのは、決して本作を貶めて言うものではなく、本作を成立させている「精神の質」を、私なりにわかりやすく表現したものであるとご理解いただきたい。

一一つまり本作の本質とは、今の「資本主義社会への憎悪」を、いわゆる真正面から真っ当なかたちでぶつけたタイプ、つまり「正統派の社会派」的なものでなく、「憎悪」をこじらせ、それが「力への欲望」とあいまって、いささか「マゾヒスティック」なかたちで表現された作品だ、ということである。

言い換えれば、その「表現」が、「大人」のもの(リアリティ)ではなく、かなり「厨二病」的に妄想的なものだ、という意味だ。

さて、本作を論じるためには、どうしても、本作の「仕掛け」をバラさないわけにはいかないので、ここであらかじめ、「読者への警告」を掲げておこう。

【※ 本作を論じる必要から、以下に本作の基本的な仕掛けをバラしますので、未鑑賞の方はご注意ください】

○ ○ ○

本作の「あらすじ」は、次のとおりである。

『心の中に問題を抱えるエグゼクティブ青年ジャックはタイラーと名乗る男と知り合う。ふとしたことからタイラーとジャックが殴り合いを始めると、そこには多くの見物人が。その後、タイラーは酒場の地下でファイト・クラブなる拳闘の秘密集会を仕切ることに。たくさんの男たちがスリルを求めて集まるようになるが、やがてそのクラブは恐るべきテロ集団へと変貌していく……。』

(映画.com 「解説」より)

これだけでは、本作を分析するには不十分なので、もう少し詳しくストーリー(前半)を紹介しておこう。

「語り手」である主人公の青年(エドワード・ノートン)は、自分とは正反対といってもいい、ちょっとアウトローっぽいところがあり、その意味で男っぽく、それでいて独特のユーモアと愛嬌を持つ、同世代の青年タイラー(ブラッド・ピット)と出会って、友人になる。

自宅が火災になったことから、タイラーが不法占拠していると思しき、半分廃屋のような屋敷でタイラーと同居するようになり、やがてタイラーと二人で「ファイト・クラブ」なる地下(秘密)クラブを主催するようになる。要は、会員制の「趣味の喧嘩クラブ」である。素手で殴り合い、相手がギブアップしたところで試合終了という実にシンプルな内容で、勝ち負けだとか金を賭けるとかいったことはなく、純粋に「殴り合いを楽しむ」愛好家の会だ。

しかし、「プロボクシング」や「(プロになれる)総合格闘技」ならばともかく、「それで、地位や名誉や金が得られるわけでもないのに、そんなこと(素手で殴り合って、浅からぬ怪我を負うなんてこと)を、誰が好き好んでやるのか?」と、普通は思うだろう。

ところが、この「ファイト・クラブ」に、日常生活に満たされない思いを抱いていた男たちが続々と集まってきて、めぼしい都市には支部さえでき始める。一一そこまでは良かった。

だが、そうした男たちからカリスマ的に尊敬されるようになったタイラーは、やがて「語り手」の青年には内緒で、勝手に、選び抜いた秘密グループを立ち上げて、テロを計画しはじめる。

そのことを知った「語り手」の青年は、なんでも話せる親友だと思っていたタイラーが、自分には何の相談もなくそんなことを始めたことに、裏切られたような感情を抱く。

と同時に、タイラーの考えているテロ活動が、当初は「やりすぎのイタズラ」的なものであったのだが、最終的には大量の爆薬をつかった「大規模テロ」なのだと知って、そのテロを止めようと、行方をくらましたタイラーを追うのだが…。

一一で、この作品の「仕掛け」というのは、実は、語り手の青年とタイラーは同一人物で、タイラーは「語り手」の青年の作り上げた、「理想的な別人格」の「妄想」だった、ということである。

映画の冒頭あたりで、主人公の青年は「不眠症」であり、しばしば記憶が飛んで「目覚めたら、別の都市にいた」といったことが始終あったのが紹介されているのだが、要は、「眠っている」と思っていた時間に、彼はタイラーの人格で目覚めて活動していた、というわけである。

だから、彼が、タイラーと出会う以前から、タイラーはすでに活動をしていたことになり、タイラーと出会った後、タイラーと「語り手」の青年が一緒にいるときは、そこへ直接的に第三者が加わることはない。

三人いるように見えても、三人が交互に会話を交わすことはなく、タイラーが話している場所では、「語り手」の青年は黙っており、「語り手」の青年が話す場面では、タイラーは直接口を挟んだりはしないのである。

そんなわけで、本作は、ミステリ小説で言うところの「叙述トリック」ものの映画であり、その点では、なかなかよく出来ている(ナイト・シャマラン監督の『シックス・センス』みたいな造りの作品)。

とは言え、ミステリ好きで、その手の作品をいろいろ読んできた私としては、いまさらこんな映画で驚くことはできない。種明かしをされて「なるほどね。そのパターンだったか」とは思っても、特に驚きもしなければ、ましてや「新しさ」など、まったく感じないから、この仕掛けだけで、本作を高く評価することなどできないのだ。

では、他に、独自にユニークな点が、本作にはあるだろうか?

ひとつは、本作が「資本主義的な物神崇拝」批判、という「テーマ性」がある。

「語り手」の青年は「いい仕事について、金儲けをし、良い家に住んで、おしゃれな生活をしている、エグゼクティブ」のひとりである。

しかし本作は、「それで本当に幸せなのか? お前は騙され、飼いならされているだけではないのか?」と、彼に問うと同時に、観客にも問うている。一一「映画ばっかり観て(消費してて)、それで満足なのか? そんな受動的な生き方が、本当に生きているということなのか?」という問題提起がなされていると言ってもよく、その意味でこの映画は、じつに「マゾヒスティック(自虐的)」な作品なのだ。

つまり、主人公の青年が「タイラー」という別人格を生み出すのは、今の「エグゼクティブ」の生活に、心の底では満足してはおらず、むしろその「正反対」を求めているからだ。

自分を取り巻いて飼い慣らしている、この「資本主義高度消費社会」をぶっ潰したいという「暴力的な願望」を彼は抱えていて、「磨き上げられた、おしゃれな家具に取り囲まれた生活」の正反対である「直接的な暴力による、肉体性の確認」を欲している、ということなのだ。それが「ファイト・クラブ」という「喧嘩クラブ」の意味なのである。

したがって、「語り手」である青年も含めて、「ファイト・クラブ」やタイラーに惹かれる男たちというのは、「高度資本主義社会」において、その「雄(オス)性」をスポイルされていた男たちであり、「男らしくありたい」という秘められた願望を持っていたから、「痛みを伴う喧嘩」に惹かれ、「易々と常識を飛び越えていくタイラー」という男に惹かれた、ということなのである。

本作の「高度資本主義的社会」批判というのは、以上のようなものだ。

一一だが、私に言わせれば「いまさら、それがどうした?」ということにしかならない。

たとえ、本作が作られた1999年であろうと、原作が書かれた頃であろうと、こうした「考え方」や「主張」自体は、それほど目新しいものではなく、1960年代には、すでに様々なかたちで提起されていたものでしかない。

だから、「高度資本主義社会を批判した映画だ」と言われても「何をいまさら」としか思えないし、その意味では、感心することなど、到底できない。

例えば、自殺したイギリスの思想家であるマーク・フィッシャーの書いた、資本主義批判の書『資本主義リアリズム』の切実さに比べれば、本作のそれなど「児戯に等しい」としか感じられないのである。

では、「仕掛け」や「テーマ性」の他に、何か感心できるものがあるのか?

本作を論じる上で必ず言及されるのが、その「サブリミナル」手法なのだが、これも「いまさら、それがどうした?」感がぬぐえない。

「サブリミナル効果」なんてものは、もうずいぶん昔から「面白半分」に興味の対象とされてきたもので、今では、その「一定の効果」が証明されているとはいうものの、どっちにしろ、こんなものは「映画の出来」とは、直接関係のない「お遊び」に過ぎない。サブミナルが使われていると知った(いささか無教養な)観客が、後で映画を観かえして「本当だ。ここにも一瞬タイラーが映ってる!」とかいって喜ぶ類いのものでしかない。

つまり、こんなものは、有名俳優の「カメオ出演」と同程度に「どうでもいい、お遊び」に過ぎないのだ。

そんなわけでは、私は、本作を観終わった時に、「なるほど」とは思ったけれど、特に「面白い」とは思わなかった。

むしろ、本作が、これほど高い評判を受けることの方が「謎」であり、その理由を知りたいと、いろんな「解説サイト」の解説文を読んだのだが、そこで語られているのは、(相互参照の結果ではあろうが)どれも似たり寄ったりで、要は、以上に紹介した3点、「仕掛け」「テーマ性」「サブリミナル」についての、オリジナリティのない解説でしかなく、そもそも本作を「面白い」とは思えなかった私には、そんな「蛇足的」な解説では、まったく満足できなかったのだ。

ところが、ひとつだけ「面白い解釈」を示しているサイトを見つけることができた。

それが、下にご紹介する、映画批評サイト「レビュー・アン・ローズ」での『ファイト・クラブ』評である。

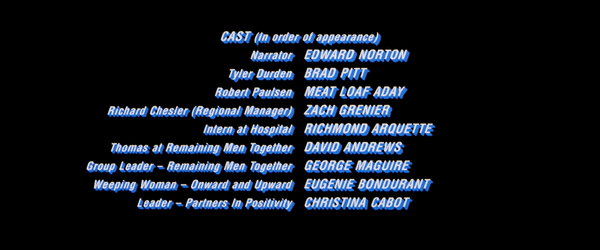

ここでブログ主の語った『ファイト・クラブ』解釈の面白さは、本作のエンドクレジットによると、エドワード・ノートンが演じたのは(役柄は)「語り手(ナレーター)」、となっている点に注目することから始まる。「Wikipedia」では、次のように説明されている点だ。

『 主人公について

本作は、小説、映画とも主人公の一人称視点で進行するが、主人公の名前は終盤まで明らかにされない。作品の映画版のクレジットでは「ナレーター(Narrator)」と表記されている。便宜上、映画版で主人公が朗読する古本に書かれている人物の名を取って「ジャック」と呼ぶ場合がある。』

つまり、本作のナレーションを担当する主人公は、じつは「終盤まで名前が明かされていない=彼の名前が、タイラーだったのだろう」のであり、「ジャック」というのは、彼が作中で読む「本の登場人物の名前」に過ぎないのだが、本作の「主人公」らしい「語り手(ナレーター)」がしばしば、本からの引用として「ジャックは、誰それの〇〇(体の部分名称、たとえば「胃」)である」などと語るものだから、なんとなく「語り手」の青年の名前を「ジャック」だと勘違いしてしまうのだ。だが、じつはそうではなかった、という「仕掛け」だったのである。

そして、「レビュー・アン・ローズ」氏(と呼ばせていただく)のユニークなところは、本作が、じつは全体として「夢」と解釈しても良いような、不思議に「現実感」を喪失した世界を描いているのだから、「語り手の青年を(作中の)現実存在とし、タイラーをその幻想」だと「考えなくてもよく、その逆だと考えてもかまわないし、その方がかえって、リアリティがあるかもしれない」と大筋で、そのような、非凡な「逆転的解釈」を示した点なのである。

私は「まさにこれこそが、解釈的作品論の醍醐味だ」と、心から感心させられたのだ。

しかし、こう書いただけでは理解できない人もいるだろうから、「レビュー・アン・ローズ」氏の「ユニークかつ妥当性も持つ作品解釈」について、解説しておこう。

要は、「ナレーター」というのも、「タイラー」と同様の「作中存在」である以上、どちらが「作中」における「現実」なのかは、決定できない、ということである。

そしてこれは、ミステリマニアの世界では「後期クイーン的問題」とも言われるもので、要は、作者がメタレベルから、作品を作っているからには、作品世界的には(オブジェクトレベルにおいては)、何が真実なのかは「決定不可能」であり、いくらでもひっくり返すことが可能だ、ということなのだ。

事実、この映画『ファイト・クラブ』のラストは、タイラーのテロ計画を止めるために、「語り手」の青年が自分の頭を銃で撃ちぬき、それでタイラーは消えたものの、なぜか青年は死んでおらず、しかも、その直後に窓の外で展開する、タイラーの仕掛けたビル爆破テロの破滅的な光景を、青年が肯定的に眺めているかのようなシーンになっていて、言うなれば「わけのわからない」ものになっている。

このラストについては、

(1)生き残ったのは、じつは「タイラー」の人格だった。

(2)「語り手の青年」の自殺の後の光景は、死後に見た「夢」のようなものである。

といった解釈が、あちこちで示されているが、いずれも、さほど説得力を持つものではない。

だが、「レビュー・アン・ローズ」氏の示した、「じつは、作中世界における実在は、タイラーの方であり、ナレーターは、タイラーの頭の中で響いている脳内ナレーションであり、幻想なのだ」と考えるならば、この作品の「非現実性」や「矛盾」を、まったく無理なく説明できる。

つまり、本作は「作中世界の実在であるタイラーの見ている、脳内世界(を描いたもの)」であるから「非現実的に歪んだもの」であっても、なんの不思議もない、ということになるのだ。

では、「語り手」の青年のナレーションとは何かというと、それは、タイラーからすると「高度消費社会に飼いならされた負け犬のエグゼクティブ青年」の視点からの、「タイラー自身の非凡性を賛嘆するに等しいナレーション」だということでなのある(「あいつは、すごい!」という他人の声が、聞こえているということ)。

つまり「凡人が俺を見たら、こんな風に見えるだろう。俺はそれくらいに非凡な、アンチ・ヒーローなんだ」という、タイラーの意識に基づいた「脳内物語における、脳内ナレーション」が、人格の与えられた「語り手(ナレーター)」であった、ということである。

○ ○ ○

このように、「レビュー・アン・ローズ」氏の示した解釈であれば、この作品の「不可思議さ」は、すべてきれいに説明がつく。

無論、フィンチャー監督の「本意」が、このままだったという保証はないが、時に優れた作品解釈は、「作者の意図」を超えて、作品に価値をもたらすものなのだから、この「逆転の発想による、非凡な解釈」は、抜きん出て優れた『ファイト・クラブ』評だと、そう言えるのである。

一一だが、これで終わってしまっては、私は単なる「レビュー・アン・ローズ」氏の『ファイト・クラブ』論の解説屋になってしまうから、以下に少しだけ、私の解釈を付け加えておきたいと思う。

私は、上記のとおり、「レビュー・アン・ローズ」氏の『ファイト・クラブ』論を絶賛した。

なぜ絶賛したのかと言えば、この解釈なら、『ファイト・クラブ』という作品の「不可解さ」が、完全に腑に落ちるからなのだが、しかし、ここで私が褒めているのは、「レビュー・アン・ローズ」氏の『ファイト・クラブ』論ではあっても、映画『ファイト・クラブ』という作品「そのもの」の方ではない、のではないだろうか。

つまり、「レビュー・アン・ローズ」氏ほどの非凡な「読解力」がなければ、同作は、他の多くの「読解」がそうであったように、中途半端な理解による「すごい!」という、単なる「感情論」や「趣味的評価」にしか止まりえないだろう。

そして、その意味で本作は、「カルト的な人気」しか勝ち得ない「異色作でしかなかった」ということになるのではないだろうか。

では、そんな「カルト的な作品でしかない」本作は持ち得た意味とは何なのだろうかと、そう考えた場合に見出されるのが、本作は「厨二病的変態映画」だった、ということなのである。

本作は「タイラーというダークヒーローへの憧れ」を語りながら「資本主義的高度消費社会」を批判した映画である。

しかし、それは、実のところ「自己矛盾した表現」でしかない。

つまり「資本主義的高度消費社会」にどっぷり浸かり、それにすっかり染まって「肉体的な痛み」を想像できなくなった「厨二病」的に未熟な感性の持ち主(オタク)たちの憧れが、「タイラーというダークヒーロー」だということだ。

「厨二病的な引きこもり部屋」という「安全圏」から一歩も出ないまま、「妄想」ばかりを膨らませるからこそ、呑気にも「殴り合いがカッコいい」などと感じられるのであって、リアルに殴られることを想像できてしまう者(大人)には、作中で「ファイト・クラブに集まる男たち」の気持ちが、まったく理解できない。

たしかに、「資本主義消費社会によってスポイルされた、無害な人間」であることを脱して、「カッコよく喧嘩のできる男でありたい=オス性を取り戻したい」という「願望」は、(頭では)理解できる。

しかし、現実を見ている人間(大人)には「でも、殴り合いは、痛すぎて到底やれない」と思うし、その意味では、作中の「ファイト・クラブ」にも、その発展系であるテロ集団よる「テロ計画=騒乱計画(プロジェクト・メイヘム)」にも、まったくリアリティが感じられず、要は、それが納得のいくものにはなっていないと感じられるから、納得することができないのだ。

その意味で、本作は、リアリティを喪失して、「殴り合う男」や「すべてを破壊するテロ計画」に、単純に憧れてしまうような「厨二病的変態」坊やたちのための映画なのだと、そう言えるだろう。

そして、その意味で本作『ファイト・クラブ』は、「資本主義的高度消費社会」によって、すっかりスポイルされてしまった「厨二病的変態坊や」たちを嘲笑うことによって、具体的に「資本主義的高度消費社会」を批判した作品となっている、と言えるのではないか。

つまり、本作『ファイト・クラブ』は、そうした「支持者」たちへの「悪意」を秘めた作品であり、その意味で、きわめて巧妙な「批評」性の仕込まれた作品だったと、そう高く評価することができるのではないだろうか。

(2023年4月21日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・