記事一覧

全ての文明は繋がっている

前回、日本人には自国の歴史を自虐的に捉える「自虐史観」のクセがあって、それが日本の美術史にまで及んでいる、ということを述べました。 https://note.com/itozaki_pho…

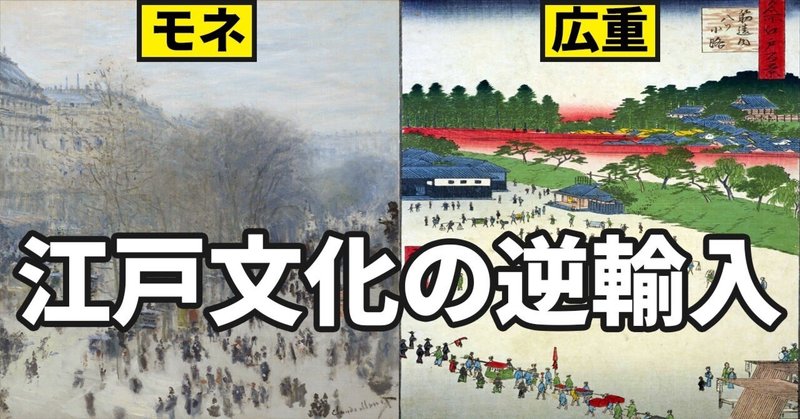

「写真」に先駆けて「写真的」だった江戸時代の浮世絵

江戸末期から明治にかけて、日本にはヨーロッパから「写実絵画」と「写真」が同時にもたらされ、そのどちらもが本物のようにリアルだったので、当時の人々は大変に驚きました。

しかしそれはヨーロッパでも似たような状況で、1839年のフランスで「写真」なるものが突然として発明され、程なくして日本から「浮世絵」がもたらされ、どちらもこれまでにないリアリティが表現され、こちらの人々にも相当なインパクトを与えたの

全ての文明は繋がっている

前回、日本人には自国の歴史を自虐的に捉える「自虐史観」のクセがあって、それが日本の美術史にまで及んでいる、ということを述べました。

https://note.com/itozaki_photoart/n/n08fd6b50c279

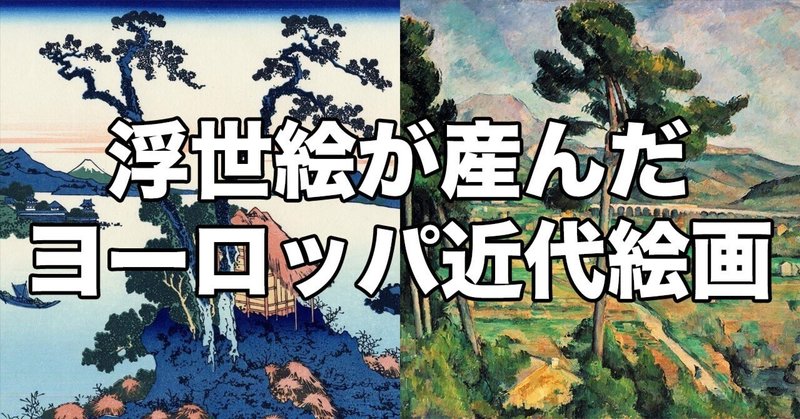

それで続きとして浮世絵を始めとする日本のアートが、ヨーロッパの近代絵画に、そして「写真」に大きく影響を与えたことについて書こうと思ったのですが、その前提として、今回

日本のアート自虐史観

日本人はどういうわけか自国の歴史を自虐的に自己卑下して捉える癖があって、それを「自虐史観」というのですが、どうやらそれがアートの分野にも持ち込まれていることに、ふとあらためて気付いたのです。

一つには「江戸時代までの日本には「芸術」という言葉がなく、だから「芸術」の概念は明治になってヨーロッパからもたらされた」という言い方です。

https://amzn.to/45hOYLS

しかし考えてみ