ヨーロッパ絵画から逆輸入される江戸の先進性

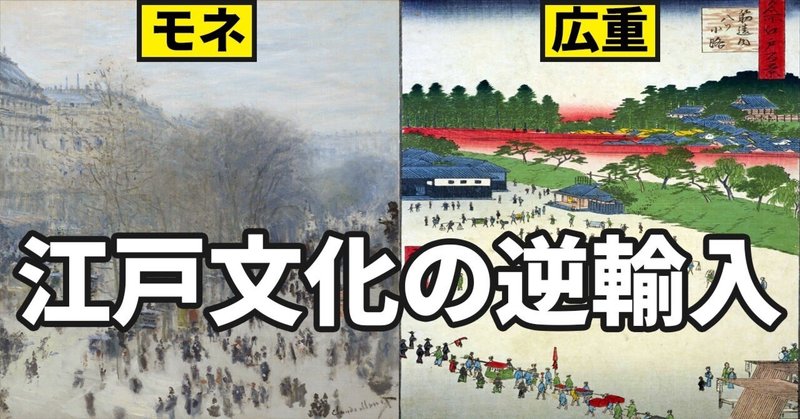

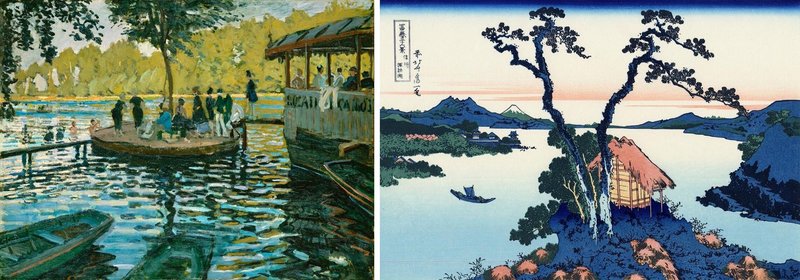

(添付画像は北斎と広重の影響が見られるモネの作品を集めております。)

歌川広重『江戸名所百景・筋違内八ツ小路』1856年 - 1858年

明治以降、日本には欧米から様々な文化が輸入されましたが、それらの多くはヨーロッパの伝統文化ではありませんでした。

つまりヨーロッパ文化は伝統を否定しそれを乗り越えた近代化によって変化し、その「変化した文化」が日本にもたらされたのです。

その変化はヨーロッパ内部の事情によって、自律的に起きた変化だと言えます。

しかしこれまで私の投稿で見たように、絵画をはじめとするヨーロッパはアートは、近代になっても自律的変化ができませんでした。

せっかく時代が新しくなったのに、ヨーロッパの画家たちは近代にふさわしいアートのあり方が見出せずに、伝統的な写実画をこれまでと同じように描くしかなかったのです。

それは1839年に登場した「写真」も同様で、黎明期の写真は主に伝統的な写実画の延長として捉えられ、肖像写真を中心に撮られていたのです。

歌川広重『東海道五十三次/神奈川・台之景』 1833 〜1834年

ところが江戸末期の浮世絵がヨーロッパにもたらされると、ヨーロッパ人にとって目新しいその浮世絵が、「近代芸術」の見本となり、ヨーロッパ絵画に革新をもたらしたのです。

一般に印象派から始まるとされるヨーロッパの近代絵画は、浮世絵の成果を存分に取り入れた、日本とヨーロッパの「ハイブリッド文化」の産物だと言えるのです。

それは日本文化がヨーロッパ人から見て、単に物珍しかっただけではありません。

江戸時代の日本は産業革命こそ起きていなかったものの、さまざま面でヨーロッパに先行する独自の近代化を成し遂げた近代文明であり、その点で「学ぶべきもの」があったからなのです。

葛飾北斎『富嶽三十六景・駿州江㞍』1831年-1834年

マネやモネ、ゴッホやセザンヌなど、近代絵画の画家たちはみな北斎や広重の影響を受けたことが知られていますが、見方を変えると彼らはみな北斎や広重の弟子なのです。

ではなぜ北斎や広重の影響を受けたヨーロッパの画家たちは「浮世絵」を描かなかったのか?

北斎や広重の弟子を自認するなら、なぜ墨と筆で日本の伝統的絵画を描こうとしないのか?

それは彼らが求めていたのはあくまで「新しさ」であって、だから江戸の浮世絵から「新しさ」を学びそれを自国の文化に取り入れたのです。

もし彼らが浮世絵をそのまま描いたならそれは伝統の模倣であり、イミテーションでしかなくなっていまいます。

葛飾北斎『富嶽三十六景・甲州石班澤』1831年-1834年

一方で日本はどうだったかと言えば、ヨーロッパ文明があまりに衝撃的で、自国の文化を「古いもの」「遅れたもの」としてないがしろにしてしまったのです。

特に絵画については陰影法を使った写実絵画(油絵)と写真が同時に入ってきたため、日本人が見たことのないタイプのリアルな表現に、みな衝撃を受けたのです。

そのように外部から来た「新しさ」に目を奪われて、自国文化の「新しさ」を自覚しないまま忘れ去ってしまったのです。

これには良い点もあって、その認識のお陰で日本は急速に産業革命を成し遂げ、その意味での近代国家の仲間入りを果たすことができたのです(一方で他のアジア諸国は自国文化に自惚れて近代化できずにいました)。

しかし一方で悪い点を挙げれば、日本人には妙な自虐史観が身に付いてしまって、それが太平洋戦争の敗北を経て、令和の現代にまで尾を引いているのです。

葛飾北斎『富嶽三十六景・信州諏訪湖』1831年-1834年

ですから私が今の日本人の皆さんに提案したいのは、日本人が大好きなマネやルノアールやゴッホなどのヨーロッパ近代絵画は、日本とヨーロッパの「ハイブリッド文化」であって、その意味でヨーロッパを経由して江戸の伝統文化が「逆輸入」されていることを意識しながら、それらの作品を眺めてみることなのです。