「写真」に先駆けて「写真的」だった江戸時代の浮世絵

文字通り「写真」と「油絵」が融合されている。

江戸末期から明治にかけて、日本にはヨーロッパから「写実絵画」と「写真」が同時にもたらされ、そのどちらもが本物のようにリアルだったので、当時の人々は大変に驚きました。

しかしそれはヨーロッパでも似たような状況で、1839年のフランスで「写真」なるものが突然として発明され、程なくして日本から「浮世絵」がもたらされ、どちらもこれまでにないリアリティが表現され、こちらの人々にも相当なインパクトを与えたのです。

しかし発明されたばかりの「写真」と、日本からもたらされた「浮世絵」では、リアリティの種類が違っていました。

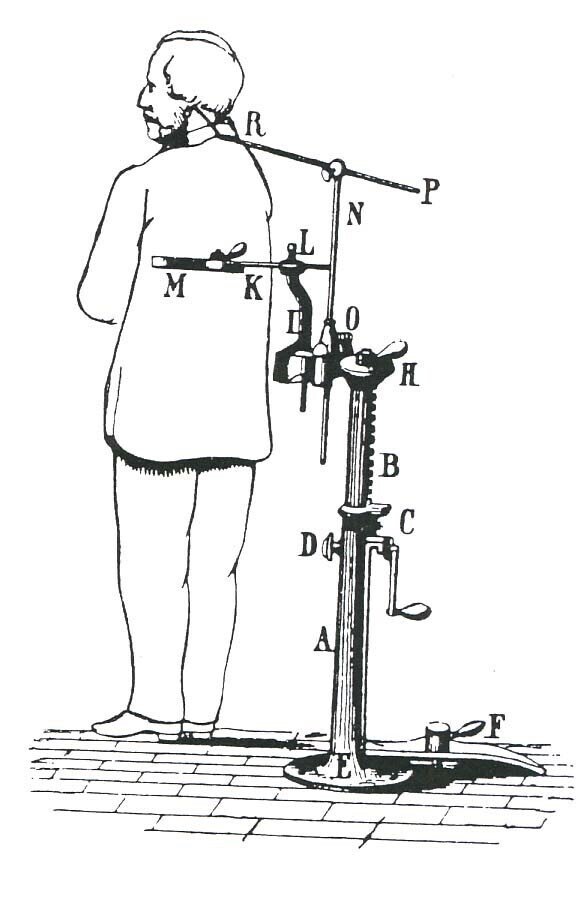

撮られる人は体が動かないよう、器具で固定する必要があった。

発明されたばかりの写真には確かに写実絵画以上のリアリティがありましたが、一方で感度が低く露光時間が何十分もかかってしまい「動くもの」を撮ることができませんでした。

ですから写真に撮られる人は動かないようじっとしていなければならず、そのために体を固定する器具まで用意されたのです。

しかしそのようなあり方はヨーロッパ伝統の写実絵画も似たようなもので、画家はモデルに必要なポーズを取らせ、そのじっとして動かない姿を描き写していたのです。

ですから例え激しい戦闘シーンを描いた歴史画であっても、人物のポーズにはある種の硬さがあり、演技的なわざとらしさがあったのです。

ところがヨーロッパで最初に浮世絵を目にしたのはフランスのブラックモンだと言われてますが、彼は陶磁器の包みの中から『北斎漫画』を発見したのです。

『北斎漫画』は葛飾北斎による絵画のお手本帖で、動植物や風景のほかに、さまざまな人物のポーズが描かれていました。

その人物はシンプルな線で描かれていたものの、動きの一瞬を切り取ったように表現され、実に生き生きとしてリアルだったのです。

それだけでなく、北斎の浮世絵には『神奈川沖浪裏』のように大波をストップモーション的に捉えた斬新な表現もありましたし、その他の『富嶽三十六景』や、歌川広重の『東海道五十三次』なども含め、江戸時代の浮世絵は日常の瞬間を切り取ったかような表現が多かったのです。

つまり江戸時代の絵師たちは、「写真」が発明される以前から、そして「写真」の発達に先駆けて、高速シャッターによるスナップショット的な視点を既に確立し、庶民もそれを受け入れていたのです。

******

同時代のヨーロッパの画家が「静」の表現しかなし得なかったのに、なぜ日本人は一足先に「動」の表現を確立できたのか?

それは前回もお話しした、江戸時代に特有の「参勤交代」や「お伊勢参り」の風習が大いに関係していると考えられるのです。

移動する江戸時代の人々が描かれている。

つまり参勤交代やお伊勢参りなどの「移動」の習慣が、人々に新たな時間感覚、もっと言えば「近代的な時間感覚」をもたらしたのです。

実に「動く時間」は近代を特徴づける大きな要素ですが、近代以前の人々はそれぞれの土地に根ざして移動せず、先祖代々同じ暮らしをして、その意味で「動かない時間」を生きていたのです。

ですから近代以前のヨーロッパの画家たちも、モデルにポーズを取らせた動かない姿を描き、「動かない過去」をテーマにした「歴史画」を理想の頂点としたのです。

これに対して江戸時代の人々は「移動」の感覚によって「移りゆく時間」を意識し、その「一瞬」を切り取る視点を見出したのです。

恐らく北斎は、波しぶきや人の動きを描く際に、目を何度も瞬きしながらその「瞬間」を捉えようとしたのではないかと想像できます。

それはカメラの高速シャッターと同じ視点で、北斎をはじめとする江戸の絵師たちは、肉眼による高速シャッター機能を備えていたのです。

一方、発明されたばかりの「写真」は露光に時間がかかりすぎて、初期のカメラにはシャッターは装備されておらず、撮影の際はレンズキャップを取り外し、露光が終わるとまたキャップを嵌めるという、なんとも悠長なことをしていました。

カメラにシャッターが装備されたのは高感度のガラス乾板が発明されてからで、さらにフィルムが発明されるとカメラは劇的に小型軽量化され、どこにでも気軽に持ち歩いき、いつでもシャッターを押し写真が撮れるようになったのです。

モデルも器具で固定されている。

逆に言えばそれまでのカメラは持ち運びが大変で、撮る時も手で持ちながらなんて不可能で、丈夫な三脚に固定して時間をかけて撮影しなければなりませんでした。

そしてそれは写真発明以前の画家たちも同じで、室内にイーゼルを立ててキャンバスを固定し、固定したポーズのモデルを固定した視点から描いていたのです。

ところが江戸時代の絵師たちは「移動」の習慣によって「新しい時間」のみならず「新しい空間」の感覚も身に付けていて、自由で多彩なアングルから絵を描いたのです。

実はこの点にもヨーロッパ人は衝撃を受けたのですが、例えばヨーロッパの伝統には高いところから見下ろした「俯瞰法」で絵を描く習慣がなく、画家たちは「人の目の高さ」からしか絵を描かなかったのです。

俯瞰法による表現がされている。

これに対して江戸の絵師たちは高い山に登っては眼下の風景を描き、また江戸に戻ってからも屋根に登ったりして視点を工夫しながら絵を描いたのです。

それはまさに、20世紀に登場した「ライカ」のような小型カメラでスナップ写真を撮る感覚に、非常に近かったのではないかと推測できるのです。

実際、江戸時代の浮世絵は、瞬間の動きや自由なアングルのみならず、構図の「切り取り方」も極めて写真的なものがあるのです。

特に広重の浮世絵には、まさにカメラで切り取ったかのような大胆な構図がさまざまに試されているのです。

これに対して伝統的なヨーロッパ絵画は、人物や建物がなるべく見切れないよう画面の中に収められ、その意味でも静的な構図であったのです。

そのように、江戸時代の浮世絵はヨーロッパの写実画とは別の意味で「非常にリアル」であり、同時に「近代的な視点」をももたらし、その後のヨーロッパ絵画に決定的な影響を与えたのです。

そして同時に浮世絵には「写真」に先んじて「写真的表現」が確立されており、その後に出現した「写真」のお手本として多大な影響を与えることになったのです。