#収斂進化 「 #ハスとスイレン 」 、スイレンはレンコンの夢を見るのか? 「 #進化系統樹 は大部分が誤りの可能性」

進化系統樹は大部分が誤りの可能性

去年のNOTE記事、

収斂進化ー「カニ」への進化を繰り返した甲殻類の系譜が明らかに!

これの追加ということで。

スイレンはレンコンの夢を見るのか?

ハスとスイレン、違いがわかりますか?

ハスもスイレンも形が整った美しい花ですな。水面から上に向かって花を咲かせます。写真で見ても花の咲き方がそっくりで混同しますよね?

名前も『蓮』(「ハス」=「蓮」、「スイレン」=「睡蓮」)という同じ「蓮」という漢字で表記されます。共通点も多い。

● ハスとスイレンは両方とも同じ水生植物

● 水の底の土や泥に根を張り、水面(水上)に葉と花を展開

● 初夏から夏にかけて開花

● 花は午前中に満開になり午後には閉じる

● ひとつの花は3、4日ほどしかもたない

しかし、系統的には違う。

● ハスは、ヤマモガシ目ハス科の挺水植物

水面から葉を立ち上がらせる植物

花が水面より上の方で咲くのがハス

葉が水面より上へと立ち上がらせてるのがハス

● スイレンは、スイレン目スイレン科に含まれる浮葉性植物

水面に葉を浮かべる植物

花が水面に咲くのがスイレン。

葉が水面に浮かべてるのがスイレン

仏教で有名なのが「蓮華」。中華料理の陶製のさじじゃありません。お釈迦様が結跏趺坐姿で座っているのは蓮華の上。「蓮華座」と言います。

天ぷら屋でよく出てくるのは「レンコン(蓮根)」。ハスの根っ子です。スイレンの根は小さくて中身が詰まっていてワサビ状で、食用になりません。レンコンはハスの根っ子。

さて、似たような進化は動物でもあります。

タラバガニはヤドカリの系統樹に属します。ハスとスイレンと同じように似ていますが、タラバガニはカニではありません。ヤドカリです。

「カニ」への進化を繰り返した甲殻類の系譜が明らかに! タラバガニがヤドカリに分類される理由

タラバガニは、エビ目ヤドカリ下目(異尾下目)タラバガニ科タラバガニ属です。

カニは、カニ下目(短尾下目)カニ科

こういった「複数の異なるグループの生物が、同様の生態的地位についたときに、系統に関わらず類似した形質を独立に獲得する現象」を「収斂進化」と呼びます。

※収斂進化

有袋類と哺乳類でも似たようなケースが多々あります。

● フクロモグラとモグラ:掘穴動物

● フクロネズミとバッタネズミ:夜行性食虫動物

● フクロアリクイとコアリクイ:アリ食動物

● フクロモモンガとモモンガ:滑空動物

● フクロオオカミとオオカミ:追跡捕食動物

海の動物も同様。

● ジュゴンとアザラシとラッコ

● アザラシとアシカ・セイウチ

さて、ニューズウィークの記事。

進化系統樹は大部分が誤りの可能性、

収れん進化が進化生物学者たちを騙してきた

ドイツの生物学者のエルンスト・ヘッケがはチャールズ・ダーウィンの進化論に感銘し、動物の系統を進化論に基づいて明らかにしようと「ヘッケルの系統樹」というのを作成しました。

現在地球上にあるあらゆる生命は、共通の祖先をもつと考えられている。太古の昔に生命が誕生した時点では単一の種の菌が存在したのみだったが、時代が下るとともに分岐を繰り返し、現在のような多様な生命が育まれるようになった。

こうした進化上の分岐のようすを図にまとめたものが、「進化系統樹」と呼ばれる図表だ。まるで生物の家系図のように、近縁関係を表している。系統樹はさまざまなスケールで作成されており、生物全体を扱う包括的なものもあれば、鳥類に限定したものや、より小さなグループに特化したものもある。いずれも類似する生物同士を樹形樹状に整理することで、進化の過程でどのように枝分かれしてきたのかを推定したものだ。

ところが、イギリス・バース大学の研究チームがこのたび、19世紀から作成されてきたこうした図の多くに間違いが含まれていると指摘した。実際の進化の歴史とは大きく異なるという。論文が5月31日付で生物学誌『コミュニケーションズ・バイオロジー』に掲載されている。

ダーウィン以来の分類手法

この論文は19世紀から多く用いられてきた分類手法の問題点を指摘している。

問題の手法は、形態学の見地に基づくものだ。骨格上大きく類似している生物同士を近い種とみなし、樹形樹上で同じ枝のうえに配置する。この手法は、生物学の世界で歴史的に多用されてきた。科学ニュースを扱うサイテック・デイリー誌は、「19世紀のダーウィンとその同世代の研究者たち以来、生物学者たちは骨格と構造(すなわち形態学)を注意深く調査することで、動物の『家系図』を再現しようと試みてきた」と解説している。

しかし、近年では遺伝子解析技術の発達を受け、分子生物学の観点に基づく分類が多く行われるようになった。外見上の違いにとらわれず、遺伝子配列の類似度をもとに生物の進化の過程を推定する手法だ。そこで持ち上がった問題が、旧来の手法で作成した系統樹との矛盾だ。サイテック・デイリー誌は、「我々がかつて密接に関連していると考えていた生物が、実はツリー上の完全に違う枝に含まれていたと証明する結果となることがしばしば起きている」と述べる。

生物学会はそっくりさんたちに振り回されてきた、ネズミと瓜二つのハネジネズミとマナティーは、どちらも「アフリカ獣上目」、象と同じ進化の枝のうえに分類

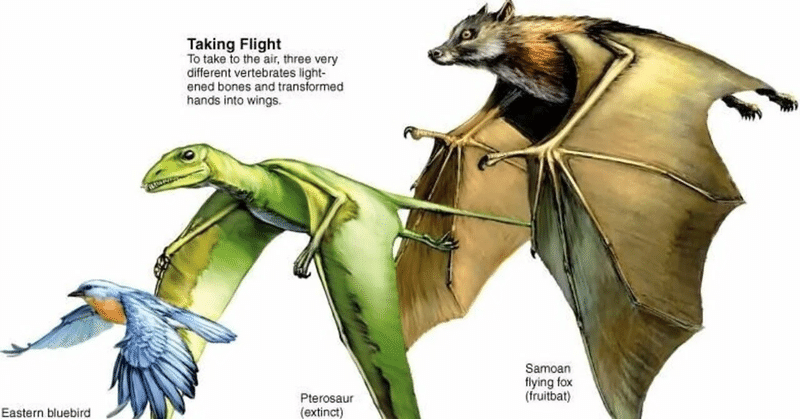

その原因は、「収れん進化」と呼ばれる現象にあるようだ。異なった種同士がそれぞれ環境に適応した結果、類似した形態に行き着くことがある。たとえば動物の飛行能力は、鳥、コウモリ、昆虫が、それぞれ独自に獲得した。どれも空を飛ぶ種族だからといって、必ずしも共通の祖先をもつとは限らないということだ。収れん進化の現象についてZMEサイエンス誌は、次のようにまとめている。「進化は常に新しいものを生むとは限らない。代わりに、ある程度似通ったものを繰り返し作り出すようだ。」

これとは逆に、およそ似ていない種族同士が共通の祖先から派生したというケースもある。ネズミと瓜二つのハネジネズミとマナティーは、どちらも「アフリカ獣上目」となり、象と同じ進化の枝のうえに分類される。研究チームはこのような例を挙げながら、解剖学的な形状に着目して分類した旧来の進化系統樹は、実際の進化・分岐と大きく異なる点があると指摘している。

ウィルズ教授は、「有名人のそっくりさんとして活動している人は多くの場合で血縁関係はないですし、家族のひとりひとりが似ているとも限りません。進化のツリーでも同じなのです」と説明している。19世紀から生物学界はしばしば、そっくりさんたちに振り回されてきたようだ。

「毛深すぎる」と専門家も困惑

とんでもなくモフモフな新種のカニを発見

フランク・ロイドのマガジン

私のトップページを見ても、続き物が多いので、何がなにやらわかりません。できれば、下記のマガジン一覧から追っていただければ幸いです。

縄文海進と古神道、神社、天皇制

ヒンズー教と仏教の原風景

#エレーナ少佐 #アデルマン大尉 #アナスタシア少尉 #ジトコ大将 #鈴木三佐 #小野一尉 #サドガシマ作戦

#収斂進化 #進化系統樹

#核共有 #ニュークリア・シェアリング #ウクライナ

#note #SNS #mixi #フランク・ロイド #フランク・ロイドのエッセイ

#ファッション #イラスト #日記 #写真 #小説 #ブログ #コラム #サイエンス #音楽 #時事 #恋愛 #映画 #生き方 #言葉 #自己紹介 #心 #為替 #政治経済 #教育 #海外 #政治

#Frank_LLOYD #Letter_from_Ceylon #3912657840

#youtube #youtube動画 #youtubeチャンネル #Twitter #Facebok #はてなブックマーク #Google #Yahoo !ニュース

#フランク・ロイドの音楽 #フランク・ロイドのクラシック #フランク・ロイドのポップ・ロック #フランク・ロイドのサイエンス #バッハ #バロック #ブラード・ラインズ #Blurred Lines #パルティータ #Bach_Partita

#毎日note #毎日更新 #note毎日更新 #SNS #mixi

#オミクロン株 #マスギャザリング #北京オリンピック #電気自動車 #カーボンニュートラル

#地球温暖化 #再生可能エネルギー #縄文時代 #弥生時代 #古墳時代 #飛鳥天平時代

#unsplash #notion #listly #Windows11 #太陽フレア #電波障害

#ゆとり教育 #ゆとり教育世代 #詰め込み教育 #地震 #人口減少

フランク・ロイドのリンク

フランク・ロイドのエッセイ集

フランク・ロイドのサイエンス

フランク・ロイドの音楽

エレーナ少佐のサドガシマ作戦

フランク・ロイドの「総集編」

マガジン「フランク・ロイドのヰタ・セクスアリス」

マガジン「性同一性障害と勘違いして悩む義理の妹に悩むぼくの物語」

Youtube Channel - フランク・ロイドの音楽(ポップ・ロック)

Youtube Channel - フランク・ロイドの音楽(クラシック)

Youtube Channel - フランク・ロイドの音楽(ピアノソロ)

Youtube Channel - フランク・ロイドの音楽(ギターソロ)

Youtube Channel - フランク・ロイドのサイエンス

サポートしていただき、感謝、感激!