記事一覧

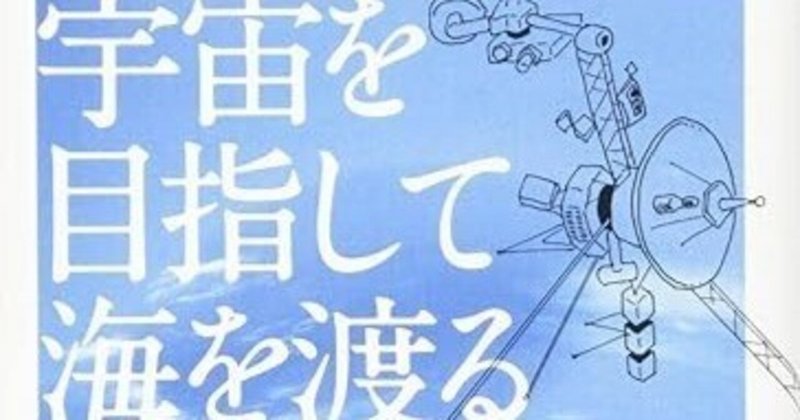

春から大学生になるキミへ おすすめの一冊

大学受験シーズン真っ只中のいま、多くの人がこれから入試を迎えるだろうが、中にはもうすでに受験が終わったという人もいるだろう。

受験勉強から解放され、気晴らしに何か本を読みたいと考える人も多いはずだ。

そこで現在大学3年生の私が、これから大学生になる人に向けておすすめする一冊を紹介する。

『宇宙を目指して海を渡る MITで得た学び、NASA転職を決めた理由』著:小野雅裕この本のタイトルを見ると

日々、自分に嘘をつく

ドストエフスキー著、『カラマーゾフの兄弟』を読んでいるのだが、気になった文章があるので紹介したい。

この文章は、ゾシマ長老という修道院の長老の言葉である。

私の生活を振り返ってみてみると、このセリフに当てはまることをしてしまっているように思う。このセリフの内容を基に生活を振り返りたい。

自分につく嘘と「怒り」

どうでもいいような些細な言葉であったり間違いだったり、そんなのにイラっとするのも

マーラー「交響曲第5番」と闘い

マーラーの「交響曲第5番」は、ドラマチックで人気の高い交響曲である。

この楽曲のテーマは、

暗・闘争→明・勝利

という典型的なものである。

今回のnoteでは、私とこの曲についてのエピソードを語っていきたい。

マーラー「交響曲第5番」※この動画について

指揮:アンドレス・オロスコ=エストラーダ

演奏:Hr交響楽団

私のおすすめの音源は下記である。

指揮:ゲオルク・ショルティ

演奏:シカゴ交

このnoteについて

noteを初投稿する。

新年度というのをきっかけに新しいことを始めてみたいと思い、書くことにした。

なぜnoteを書くのか

実はずっと前からnoteを始めたいと思っていたがなかなか時間をとれず、「書きたい」と思い続けたままかなりの期間が経ってしまった。

新年度を迎えようやく踏ん切りがついたというか、このタイミングを逃したら書けないままだな、と思いキーボードを叩き始めた。

noteを閲覧するの