- 運営しているクリエイター

#日本

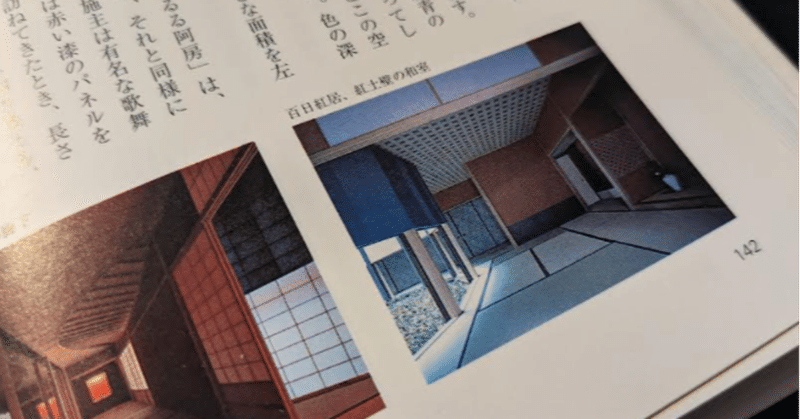

自分の地図をつくる洞察力とは【本:建築のエッセンス】

2000年に、建築家の斎藤裕氏により発行された『建築のエッセンス』という本からは、建築家の情熱と奥深さ、そして日本の空間と色彩美を学んだ。

「日本の建築って、なんで色彩が無くてつまらないんだろう」そんなことを南米や東南アジアで考えていたけれど、まさか日本の茶室や書院造に美しい空間と色彩を学ぶとは。そういえば、今思えば旅籠や書院造も、籠るだけ、書くだけ、という質素でいて壮大な花鳥風月を感じる場所だ

背伸びする街で【本:スーツケースの半分は】

少し前に本屋で見つけて、ずっと読みたかった本との「再会」。不思議なスーツケースと、異なる主人公との物語。

・背伸びする街で

・あなたの旅に、幸多かれ

・住んでいる人のふりをして街を歩くこともできる街

・なぜ、言えないのだろう。自分が好きでやっていることなのに、恥ずかしいと思ってしまうのだろう。

・隠すようなことではないと思いつつ、言えないことなんて、だれもが持っているものなのかもしれない