岸本佐知子 『気になる部分』 : 似ているところと真逆なところ

書評:岸本佐知子『気になる部分』(白水Uブックス)

岸本佐知子の第1エッセイ集である。

ただし、「エッセイ」とは言っても、岸本のそれは、普通のエッセイとはだいぶ違う。いわゆる「身辺雑記」だとか「随筆」といったものではなく、かなりの部分が「フィクション」なのだ。

だが、だからと言って、「掌編小説」だとされないのは、岸本が「小説」を書く気で書いているわけではないというのが窺われるからだろう。つまり、岸本は、思いついたことを自由に、妄想を膨らませながら、好きに書いているのであり、それを便宜的に「エッセイ」と呼んでいるだけなのだ。「作る」部分よりも、「好きに書く」という部分の方が比重が高いので、作る意識で書かれる「小説」ではなく、好きに書く「エッセイ」ということになっているのである。

したがって、岸本のエッセイに登場する「私」は、明らかに岸本自身を指している。小説家が、自身をモデルにした、フィクション(脚色)の入った短編を書いた場合、それは「フィクション=小説」とされる。なぜなら、作中の「私」は、作者である「私」を連想させはするけれども、本質的には別物であり、似て非なるものであって、言うなれば「私に似せて作られたもの」だからだ。

ところが、岸本の場合、文中の「私」は、いつも岸本自身である。たとえ、現実には岸本がやっていないことが書かれていても、意図的にネタを放り込んでそれに対する自分のリアクションを書いていたとしても、それは、あくまでも「私」がそれらの「非現実」に対して反応しているのであって、なるほど描かれていることは多分に非現実であり、その意味での「フィクション」ではあって、作者である岸本の頭の中では、それは「私の体験」に他ならず、それをそのまま書いているから「エッセイ」だということになってしまうのだ。

言い換えれば、岸本佐知子についてよく言われる「妄想」とは、岸本にとっての「ひとつの現実」であり「体験」なのだから、それについて書いたものは、「フィクション=小説」ではなく「随筆=エッセイ」なのだ。たとえば、自分の見た夢の話を書いたものが「エッセイ」であるのと同じことであり、内田百閒の「夢文学」が「エッセイ」ではなく「小説」だとされるのは、それは百閒の見た夢の体験記ではなく、その夢の語り手も含めて、自分の夢をもとにして、新たに「作られたもの」だからである。岸本の妄想エッセイは、妄想をもとにして作られた妄想小説ではなく、書きながらの妄想体験エッセイなのである。

○ ○ ○

で、理論的なことはこれくらいにして、岸本佐知子のエッセイは、第2エッセイ集『ねにもつタイプ』、第3エッセイ集『なんらかの事情』に続いての3冊目となる。変則的な順番になっているのは、最初に『根にもつタイプ』を安く手に入れて読み、面白かったので、『なんらかの事情』と本書を同時に手に入れて、第1エッセイ集である本書を、あとに残しておいたせいだ。

どうして本書を残しておいたのかというと、岸本のエッセイは「ネタ」の面白さが大きなウエイトを占めているので、初期の方が面白いのではないかと考えて、美味しそうな方を後に取っておいたということである。

で、どうであったかというと、全体としては、第2エッセイ集である『ねにもつタイプ』の方がよくできていたように思う。どのへんがかというと、本書『気になる部分』は第1エッセイ集らしく「ネタ」が贅沢に投入されてはいるのだが、そのぶん、ネタ個々の味わいを生かしきれていないうらみがあったからである。ネタそのものの面白さだけで満足してしまって、それに妄想を膨らませる著者自身の面白さが、まだ十分には描ききれていなかったように感じられたのだ。

だが、やはり、面白い。比較してどうこう言うことはできるが、ひとまず「面白い」という事実に変わりはない。

しかし、「面白い」とは言っても、決してワンパターンではない。いろんな面白さがあるから、飽きないのではないかと思う。

たとえば、「シュワルツェネッガー問題」というエッセイの冒頭はこうだ。

『 かねてより疑問に思っていることがあった。なぜ書くときは〈アタッシェケース〉であるのに、実際に発音されるときは〈アタッシュケース〉なのであろうか。また、〈シュワルツェネッガー〉をなぜ十人中十人までが〈シュワルツネッガー〉と言うのか。シェ→シユ、ツェ→ツという変形のしかたには何か法則性があるような気もするのだが、どうなのであろうか。』

(P35、原文傍点部は、ゴシック体とした)

私は六十数年生きてきて、アタッシュケースが、正式には「アタッシェケース」だというのを、このエッセイで初めて知った。

いわゆる「シュワちゃん」を「シュワルツェネッガー」と書いたり「シュワルツネッガー」と言ったりするというのは気づいていたが、それは「デイヴィッド・リンチ」を「デイヴィッド」と書いたり「デヴィッド」と書いたりするのと同じで、日本語発音時のそれを文字に移した場合の違いだろう、くらいにしか考えていなかったから、ぜんぜん気にしていなかった。

だが、「アタッシェケース」なんて初めて「意識した」。多分、聞いたことはなくても、見たことはあったはずだが、頭の中で自動的に「アタッシュケース」に変換されて読んでいたのであろう。

そう言えば、こないだレビューを書いた『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』(OVA全7話、1992年〜98年)の第1話が、たしか「黒いアタッシュケース」だったはずだと思って、調べてみたら、「黒いアタッシュケース」だった。一一良かった。ロボは、私の味方だったんだ。

ま、それはさておき、「アタッシュケース」は、正しくは「アタッシェケース」であるというのを初めて知った。ネット検索して確認したのだ。

『 しかし、ここで問題になるのが、真ん中の〝シェ〟の音だ。日本で〝シェ〟といえば、喚起されるイメージは当然(※ 赤塚不二夫のマンガ『おそ松くん』の登場キャラ)イヤミの〝シェー〟である。これではせっかくの(※ アタッシュケースと言えば、ジェームズ・ボンド)007のイメージがぶち壊しになってしまう。そこで、よりアクティブでスピーディなイメージの〝アタック〟と〝ダッシュ〟の融合した〝アタッシュ〟という音が、そこに代入されたのである。』

(P36、※は、引用者補足)

私も、〝シェ〟といえば、イヤミの〝シェー〟を連想するし、「アタッシュケース」と言えば007を連想する。『ジャイアントロボ THE ANIMATION −地球が静止する日』第1話の「黒いアタッシュケース」も、007由来の「スパイもののアイテム」としての「黒いアタッシュケース」のイメージから採用されたというのは、まず間違いのないところだ。

まあ、岸本や私が〝シェ〟といえば、イヤミの〝シェー〟を連想するというのは、同世代だからということが大きくて、世代を超えた一般化はし得ないだろうが、しかし、「アタッシェケース」に「アタッシュケース」という表現が与えられたのは、たぶん、岸本や私の世代か、それ以前の話であろうから、イヤミは関係なくても、007は関係しているかもしれない。まあ、それでは〝シュ〟が〝シェ〟に変わった説明にはならないのだが。

ともあれ、こんな具合に面白い。

岸本は、自分で何度も書いているとおり、人が気にしないような「どうでもいいことが気になって仕方がない」タイプである。一方、私は「気にしない」タイプである。なぜなら、好きなものに存分に時間を費やしたいという意識が強いので、あれこれの「雑事」に気を散らしている暇がないのだ。学生時代に勉強しなかったのも、好きなことが他にあったからだ。

だから、興味のないことは、即座にスルーして忘れてしまう。今でこそ、あれこれに興味を持っているように見えるかもしれないが、それは、趣味が「読書」だからで、すべての話題は「読書=書物」を中心にしての興味なのである。つまり、澁澤龍彦風にいうと「リブレスク」なのだ。だから、岸本佐知子のように、あれこれの細かいことに、ぼーっと見とれていたりすることはない。

前にも書いたことだが、一度だけ参加した、高校3年時のクラス会で、担任だった先生(女性)に「私はどんな生徒でした?」と尋ねたことがある。自分では自分のことがよくわからないからだ。ただ、一つ言えることは、当時はアニメに熱中していたと、ただそれだけである。今でいう「オタク」だから、それはわかるのだが、「オタク」という言葉がなかった時代の私は、先生の目にはどう映ったのかが気になったのだ。

で、先生の答はというと、「あんたはね、でーんと構えているというか、そういう感じだった」と、いささか不本意な感想が返ってきた。

それだと、私はまるで「番長」か「牢名主」みたいではないか。喩えが古くて恐縮だが、要は、それだと今でいう「スクール・カースト」が高かったように聞こえるが、当時でも「オタク」のスクール・カーストは決して高くはなかったはずで、私は数少ない「オタク」の友人たちと、教室の片隅でひっそりと活動していたはずなのである。一一だが、先生の目には、そうは映っていなかった。

ちなみに、こないだのレビューで、嫌なやつだったと評した「薮くん」は、いわゆるモテ男で、スクール・カーストが高く、私たちを馬鹿にしているところがあったのだ。あれは決して、フィクションではない。

で、考えてみると、結局のところ私は、当時も「自分は自分、人は人」と割り切って、好きなことを好きなようにやっていたから、それが他人の目には「でーんと構えている」ように見えたのかもしれない。

しかし、この「でーんと構えている」という表現は、下手をすれば「傲岸不遜」とも取られかねないものではないのだろうか。だとすると、ますます不本意である。こちらは虐げられていた、少数者の立場だったはずなのに。

ともあれ、私の場合は、岸本とは違って、興味のないことには1秒たりとも目を配りたくない「ディレッタント」なのである。「生活? そんなもの召使に任せておけ」(リラダン)なのだ。

岸本との共通点は色々とあって、共感するところも多いのだが、このように「真逆」と言っても良い部分も少なくない。

例えば、岸本は、本書所収エッセイ「空即是空」で、次のように書いている。

『 世の中の人間を二種類に分けるいちばん手っ取り早い方法は、〈数学心のある人とない人〉だと思う。言うまでもなく私は〈ない〉の部類である。数学心のない人というのは、言ってみれば1+1=2という数学における大前提を、心のどこかで言じていないような人のことである。1+1=2、たしかに理屈ではそうだろう。が、足されるものの性質とか、足す人のその時の気の持ちようでは、2・0013とか、1・99875とかになることだって、あってもよさそうなものじゃないか。そう密かに感じている人のことである。

むろん、その1+1=2の膨大な積み重ねが、スペースシャトルであったりリニアモーターカーであったりするのだろうけれど、それはわかっているけれど、でも心のどこかで(本当はあれは根性とか念力とかで動いているのだ)と思っているふしがある。他の人はどうか知らないが、私はそうだ。

しかし、私も最初から数学がまるでだめだったわけではない。すくなくとも「さんすう」の段階までは、まだ何とか息があった。テストでも、単純な計算問題の部分はむしろ解くのが楽しかった。が、これが設問形式となると、もういけなかった。たとえば「ある人が、くだもの屋さんで20円のリンゴを7こ買おうとしたら、10円たりませんでした。その人はいくら持っていたでしょうか」というような問題があったとすると、私はその〝ある人〟のことがひどく気の毒になりはじめるのである。この人はもしかして貧乏なのだろうか。家にそれしかお金がなかったのだろうか。リンゴが7個買えないとわかった時に〝ある人〟が受けたであろう衝撃と悲しみは、いかばかりだったであろうか一一。どうかすると、同情が淡い恋心に変わってしまうことさえあり、(〝ある人〟ったら、うふふ……)などと思いを馳せているうちに、「はい、鉛筆おいて!」という先生の声が響きわたってしまうのだった。

自分が決定的に数学と訣別した、というか、あちらから訣別されてしまったのが正にはいつだっただろうかと考えてみると、たぶん三角関数の頃だったのではないかと思う。私は三角関数が何の役に立つのかさっぱりわからなかったし、なぜサインやコサインを足したり引いたりしなければいけないのかも理解しなかったし、そもそもあのややこしい公式がまるで覚えられなかった。テストが返ってきたときには、点数が一ケタでなかったので「ラッキー」と思ったほどだ。類は友を呼ぶというが、当時の仲のいい友人もみな似たようなもので、仲良し七人の点数をぜんぶ足しても百点に満たなかったりした。(余談だが、このメンバーは家庭科の成績もひどかった。実技もひどかったが筆記はもっとひどく、”茶碗蒸しの作り方”に関する穴うめ問題で、「……このとき、醤油を入れすぎると( )が悪くなってしまいます」の( )内に〝気持ち〟と書いて失脚した者もいた。正解は〝色〟である。言っておくが、女子校だ。)』(P9〜11)

自慢じゃないが、私も「数学心」が無い。数学は、岸本と同様、中学校で早々に挫折脱落した。所詮、単純作業の積み重ねに思えて、つまらなかったからである。

岸本と同様、小学生の時はできたのだが、しかし当然それは、岸本のように『単純な計算問題の部分はむしろ解くのが楽しかった。』ということではない。ただ、解けた、できた、というだけ。もちろん、解けて悪い気はしなかったが、特に楽しかったわけではない。

また、数学の問題に、おかしな感情移入などしなかった。1+1=2は1+1=2で、答は2しかないだろうと思ったし、2・0013とか、1・99875といった、面倒臭いことは考えなかった。スペースシャトルであったりリニアモーターカーについて『心のどこかで(本当はあれは根性とか念力とかで動いているのだ)と思っているふし』など、まったくなかった。あれは「複雑な機械でできているのだ」と、それで納得していた。「数学」とまで関連させて考えることはなかった。

たしかに『ある人が、くだもの屋さんで20円のリンゴを7こ買おうとしたら、10円たりませんでした。その人はいくら持っていたでしょうか」というような問題』が出されれば、物語的なイメージが頭には浮かぶが、だからと言って、その登場キャラに感情移入したりすることも、当然なかった。

そもそも私は、漫画であれアニメであれ、滅多なことではキャラ萌えすることがない。あくまでも「よくできた作品」が好きになるのであり、それを作った作家や監督が好きになるのであって、登場人物は「よく描けているか否か」が問題となる評価の対象であって、感情移入する対象ではない。少なくとも、私をそんな気にさせるキャラクターなど、滅多にいなかったのである。

だからこそ、キャラ萌えとかしているやつは、バカに見えた。今でも有名人好きがバカに見えるのは、同じ原理からなのではないかと思う。

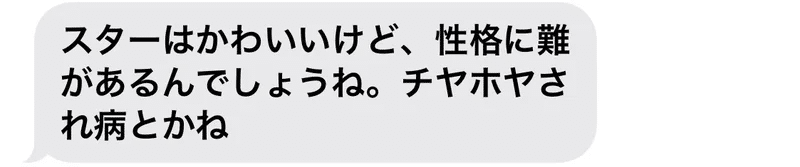

そういえば、先日、友人とショートメッセージのやり取りをしていて、これまでにも何度か話題になった、タレントの深田恭子の話になった。と言うか、友人の方が、その話題を蒸し返してきた。

深田恭子の話題というのは、要は「深田恭子は美人だけど、最近は痩せすぎじゃないか。顔が逆三角形になってきている(顎が尖り過ぎている)。もうそろそろ結婚した方が良いのだが、交際報道はあっても必ず潰れる。しかも、交際相手は「青年実業家」とかいった「金持ち」風なのが多いけど、深田恭子は遊ばれていることに気づいていないのでは。ごく普通の人と結婚して、ささやかな幸福を手に入れるという堅実な発想がないのではないか。つまり、深田恭子は学習能力がないのではないか」と、おおむねそのような話である。

この「まとめ」には、私の意見も入っているが、おおむねは友人の意見で、それを私がまとめたものと、そう言っても良いだろう。友人が、ああだこうだ言うのを、私は「それはこういうことだね」と理論的にまとめるのである。だから、友人の見解には、ほぼ同意しているのだが、それを理論化した段階で、私の興味は、その話題から離れてしまう。

たしかに深田恭子は好きだったが、それは今ほど痩せてしまう前のことだし、そもそも、深田恭子の人間的な部分には興味がない。あくまでも「外見」が「美しい」し「好き」だというだけである。だから、そうではなくなってきた深田恭子には興味がないし、話題にする気もないのだが、友人が懲りずに同じ話題を振ってくるので、私は仕方なく、最近気になっていた、有村架純の話題を振った。要は、有村架純も、そろそろ「劣化」してきているということだ。もちろん外見がである。

「劣化」などと書くと、女性に対してずいぶん失礼な表現だと言われるかもしれないが、私の考え方はこうだ。

「女性タレントは、容姿を商品としている」。だから「美人」であることが「商品価値」となるのであり、その「商品価値」が下がってきたのなら、それが下がってきたと「客観的に評価」されるのは、仕方がないことだ。美人だから、商品になって、美人だ美人だと持て囃されるのであり、自分でもそれを売り物にしてきたのなら、「美人」だとされたその商品価値が無くなってきたら「ブスになった」と言われても(客観評価されても)仕方がない。しかし、「ブス」という表現は、あまりにもムキつけだから「劣化」と表現するのであって、これくらいのことは「容姿が売り物」の女性タレントの場合は「受忍義務」の範囲内だと思う。

果物屋にリンゴを買いに行って、それが新鮮で綺麗なリンゴではなく、当たって痛んでいる部分があったら、客が「これ、傷んでいるよ」と言うのは当然であろう。それは、リンゴに対しても八百屋に対しても、「失礼」なことではなく、客観的な「商品価値評価」なのだと思う。

何も「憎くて言っているわけではない」のである。私がいつも言う「駄作は駄作た(と客観的に評価されるべきである)」というのと、まったく同じことだ。

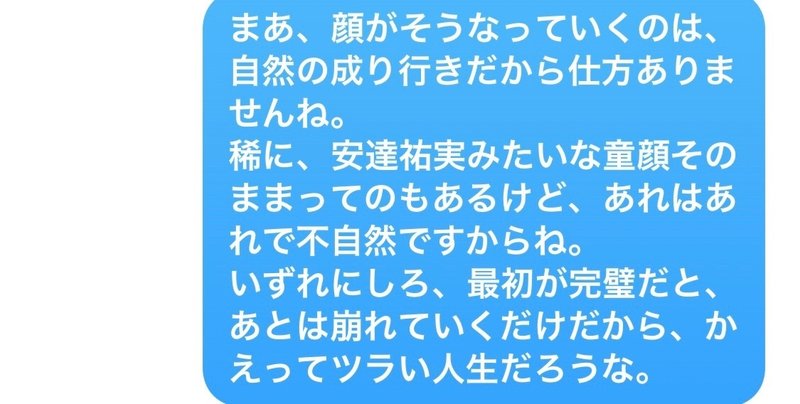

そんなわけで、以前はあんなに可愛かった有村架純も、さすがに三十代ともなると、外見的「劣化」の事実は否めない。

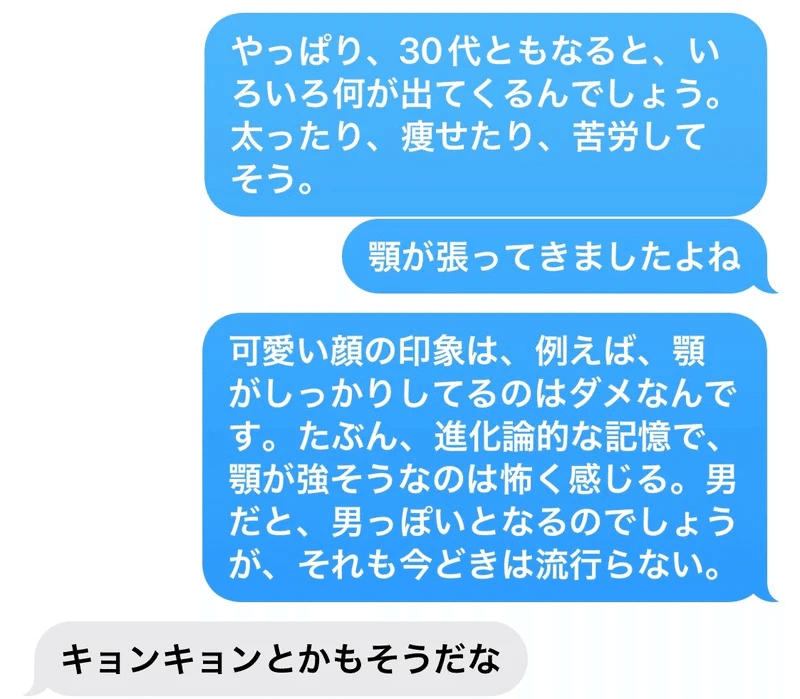

で、友人が「この人も写真によって、イメージが変わりますよね」と言うのだが、「そうではない。昔は、どこからどう撮っても可愛かったのだが、今はアングルを選ばないといけないところまで来てしまっているのだ」とそんな思いを込めて、分析的に「顎の骨がしっかりしてきた」ということを指摘したのである。

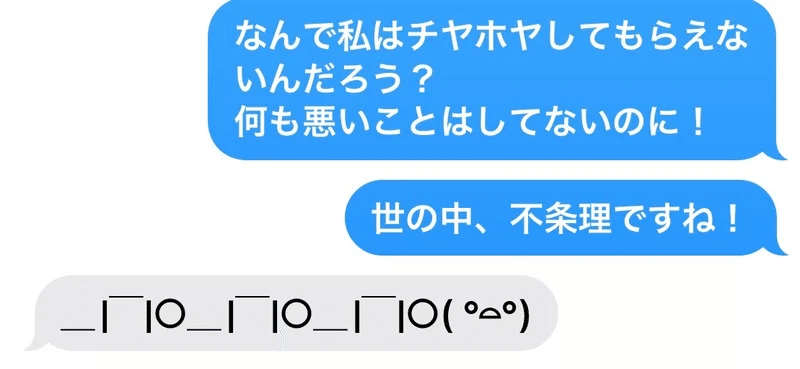

その後、友人は「性格問題」を持ち出したが、女性タレントの性格には興味はなく、あくまでも一般論として、次のように書いたのであった。

そこが私の、最も「気になる部分」だったからである。

(2024年3月18日)

○ ○ ○

○ ○ ○