2022年10月の記事一覧

いきすぎた配慮と自由な価値観と

以前、出来の悪い私を見かねて、先輩にこんな言葉をかけられたことがあった。

記者の仕事は往々にして文章を書くことばかりがフォーカスされるが、文章を書くことは言ってしまえば最後の行為にすぎない。

それまでの取材や、取材に先立つインプットと問題意識を持つ過程のほうが長い。さらにいえば文章を書くことそのものより、実は大事だったりする。

インプットをして問題意識を持ち、取材をするなかで、自然と「これは大

わからないやつがバカなら、わかるように説明できないやつもバカ

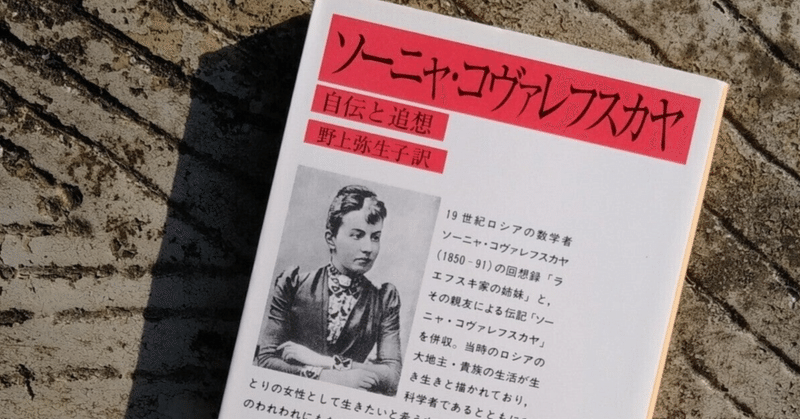

高校生の頃はよく岩波文庫の本を読まされたものである。

改めて今見てみると「何がいいたいの?」と思ってしまうほど読みづらい。

特に青(海外の思想書みたいなやつ)なんかは海外の先人たちの出した本を日本語で読むことができるという歴史的な価値こそあれ、日本語としての読みやすさはどっかにおいてきたのかという突っ込みをしたくなるほどだ。

そもそも、読者に理解してもらおうという翻訳者の気概が感じられないのであ

書き言葉には人が出る

自らの書いた文章を発信して公衆に晒すという行為は、作家をはじめとした「力のある人」にだけにしかかつては許されていない行為だった。

それだけに、ろくにインターネットが発展していなかったころに友人が書いた文章に出会う経験はほとんどなかった。

中学生の頃に「作文ノート」なんてのがあって、配ったりするときにちらりと他の人のやつを見ていた。悪いやつだなと思うのだが、そうでもしないと人の書いた文章を見るとい