- 運営しているクリエイター

#学校

学校での学びは20年後の世界に通用しない?〜『2040教育のミライ』を読んで〜

今回は読書記録の記事となります。

夏休みに自分に課した「読書10冊以上。そのうち3冊は感想を記事にまとめる」という宿題。今日はその1冊目となります。

今回読んだのは、株式会社ソニー・グローバルエデュケーション取締役会長である礒津政明さんが書かれた『2040教育のミライ』です。

友人に勧められたのでその場でメルカリ検索し、速攻ポチったのですが、最近読んだ本の中ではダントツで面白かったので記事にして

子どもの行動をデザインする?〜「ついやってしまう」体験のつくりかた〜

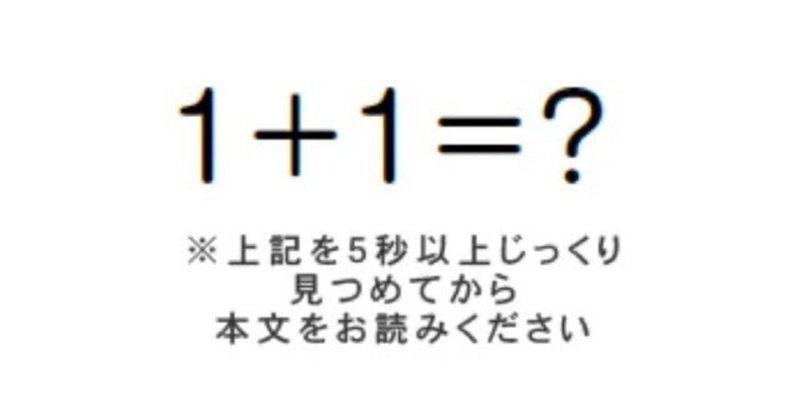

「1+1=?」

計算してくださいとは言っていません。

それでも、頭の中に答えである2を思い浮かべた方は多いのではないでしょうか。

ではこちらはどうでしょう。

大人である私たちは、28×4くらいであれば、すぐに計算できるかもしれませんが、39271÷23に関しては考えようともしないのではないでしょうか。

では、次のイラストではどうでしょうか。

思わず、鼻の中に指をいれたくなりますよね…

コーヒー好きの教員が考えた「コーヒーと教育」のとある共通点

ここ最近、とあることがきっかけでこれまでよりもコーヒーとの距離が近くなり、コーヒーについて学びたい欲が湧いてきているじゅんじゅんです。

あることをきっかけにコーヒーと教育には似ているところがあるのではないかと思うようになりました。

そこで、今回の記事ではコーヒーと教育の共通点を私の主観満載でまとめてみようと思います。

1.ボクとコーヒー

元々、大学時代にスタバでバイトをするなど、コーヒーには

職員室における「組織開発」の探究の道のり

教員6年目の今年度は、クラスづくり(学級経営)はもちろんですが、とあることがきっかけで職員室づくり(働き方改革の文脈が大きいですが、この記事では「組織開発」と表現させていただきます)にも興味関心が広がってきています。詳しくは過去に以下の記事でもお伝えしていましたが、そこから詳細についてお伝えできないまま半年が過ぎていました。

今回の記事では、今年度取り組んできたこと、その成果と課題について自分の