#美の来歴

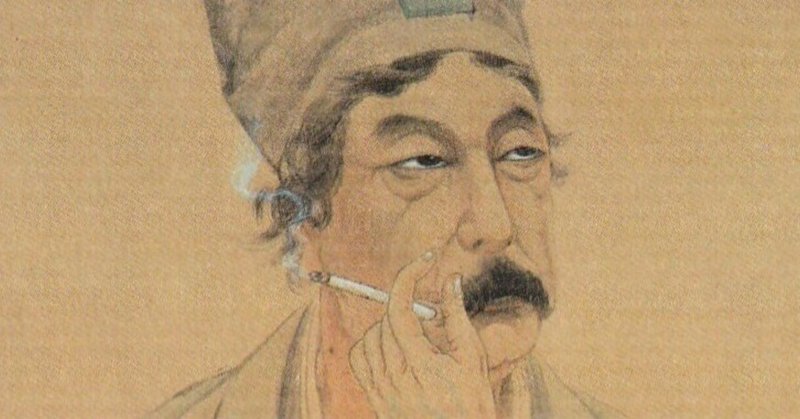

美の来歴㊿ 〈フジタ〉を拒んだ国吉康雄の「裏切られた戦後」 柴崎信三

〈亡命者〉と〈米国人画家〉を生きた故郷喪失者の運命

野見山暁治はその年の秋に出征のため東京美術学校、いまの東京芸大美術学部を繰り上げ卒業しているから、『アッツ島玉砕』と作者の藤田嗣治の姿を見たのは卒業直前の1943(昭和18)年9月に上野の東京都美術館で開かれた〈国民総力決戦美術展〉の一場面であろう。

『アッツ島玉砕』は日本の敗色が強まる第二次大戦後期、厳寒の北太平洋の孤島で上陸する米軍と

美の来歴㊻ 横顔の傭兵隊長の陰謀 柴崎信三

「メディチ家兄弟暗殺計画」の隠れた仕掛け人

15世紀末葉、フィレンツェにルネサンス美術の花々が咲き誇った。それは陰影を深めてたそがれてゆく、ある文明の残照であったのかもしれない。

猖獗するペストが街を包んで津波の後のように人口が減り、教会の権威が揺らぐなかで、フィレンツェは未曾有の危機をようやく潜り抜けた。

金融や交易などを通して遠くオリエントにまで影響力を広げたメディチ家の実質的な創業者

美の来歴㊺〈巨人〉天心の挫折 「アジアはひとつ」という幻影 柴崎信三

〈驚異的な光に満ちた空虚〉への道

東京美術学校校長の岡倉覚三こと天心の素行をめぐって、「築地警醒会」の名で怪文書が関係者に送り付けられた。1898(明治31)年3月のことである。

中国へ視察旅行で不在の隙を狙って、天心の腹心でもあった美術学校の図案科の教授、福地復一が仕組んだ排斥運動の端緒だったといわれる。それにしてもこの文面、天心に対するあらん限りの罵言が書き連ねてある。とりわけ人々の耳

美の来歴㊹ 留学生森鷗外が秘めた日本人画家の恋 柴崎信三

〈うたかたの記〉とバイエルン国王ルートヴィヒ2世の謎の死

陸軍二等軍医という身分でドイツへ留学した鴎外森林太郎が、ベルリンからミュンヘン大学へ移ったのは1886年3月、24歳の時である。首都ベルリンの張りつめた空気と責務から逃れて、バイエルンの香り立つ春は青年の心を緩やかに解き放った。

『うたかたの記』は、そのころの青年鴎外が各国から同じミュンヘンの地へ留学してきた画学生たちと〈カフェ・ミネ

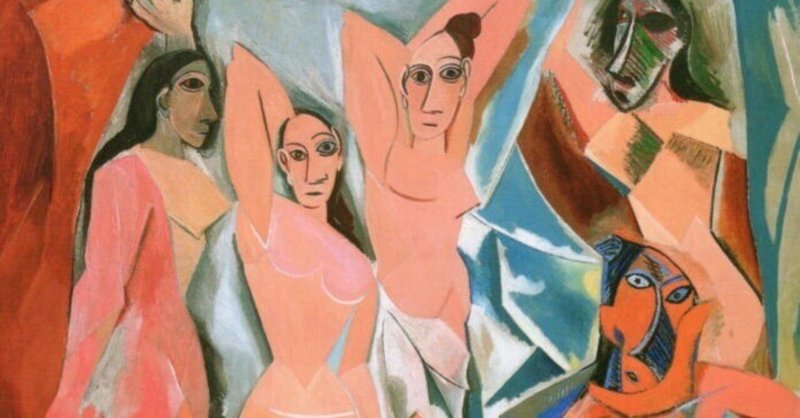

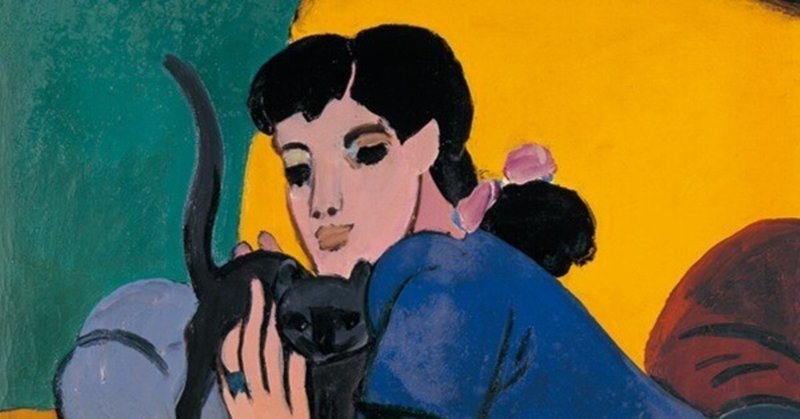

美の来歴㊸ ピカソとヘミングウェイの〈移動祝祭日〉 柴崎信三

〈ミス・スタイン〉がいたころのパリ

1903年のはじめ、ガートルード・スタインが兄のレオとともに移り住んだのは、パリのモンパルナスの北端、リュクサンブール公園に近いフルリュス街にある庭の付いたアトリエだった。まだ30歳にもならない女主人のガートルードは米国ペンシルベニアの富裕なユダヤ系の家庭に生まれ、一家で毎年休暇を欧州で過すうちにパリに移住して、美術品の収集のかたわらみずからも作家として小説

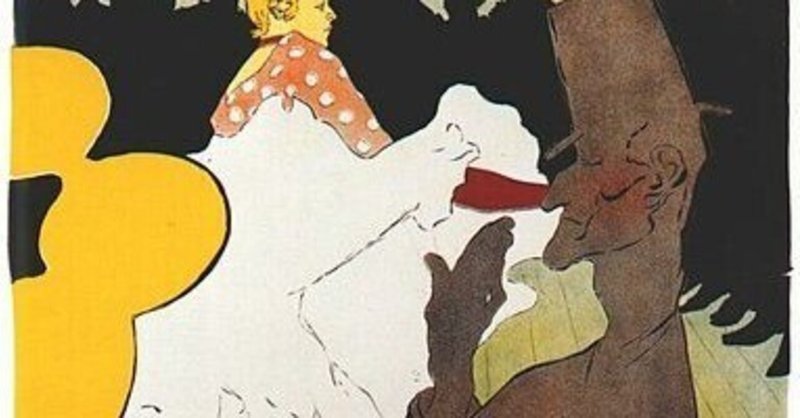

美の来歴㊴ 〈フレンチ・カンカン〉とオッフェンバックのパリ 柴崎信三

ベル・エポックという時代の気分

画家のトゥールーズ=ロートレックが『ムーラン・ルージュのラ・グリュ』という初めてのポスターを描いて評判になった。1891年のことである。もちろん〈ムーラン・ルージュ〉は、「赤い風車」を目印にパリのモンマルトルに生まれたキャバレーのことだ。

人気ダンサーだった〈骨なしヴァランタン〉のシルエットの向こうで、カンカンを踊るラ・グリュが片足を高く上げて「ギター」と呼ば

美の来歴㊳ ある〈悲劇〉のモデルとその遍歴 柴崎信三

「チェンチ事件」とフェルメールの「真珠の耳飾りの少女」をめぐって

16世紀末のローマで、非道と残忍の限りを尽くした貴族のフランチェスコ・チェンチが殺された事件の犯人として、その娘と妻が世論の同情を集めながら公開処刑された悲劇は、《チェンチ事件》として後世の多くの作家たちに書き継がれて今日に至っている。

例えばスタンダールは『チェンチ一族』で、この悲劇の主人公として断頭台に送られたベアトリー

三島由紀夫という迷宮⑪ エピローグ 〈物語〉へ 柴崎信三

〈英雄〉になりたかった人⓫

三島由紀夫の〈蹶起〉と自裁の日から半世紀が近づいた秋、その現場となった東京・市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部の旧庁舎、現在は敷地内を移転して再構築した「市ヶ谷記念館」の旧総監室を訪れる機会があった。

「あの日」に駆け出しの記者としてそのバルコニーの前にたどり着いた時、すでに壇上に三島たちの姿はなく、集まった自衛官らはその場から三々五々散って、蹶起の主張を書き連ねた