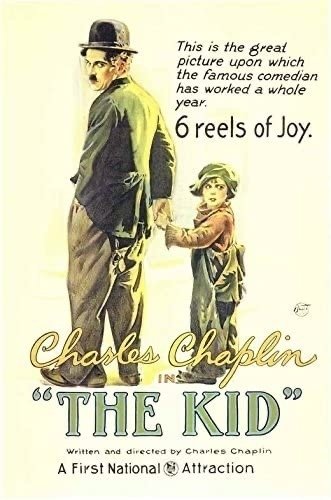

チャールズ・チャップリン 『キッド』 : 素朴なヒューマンコメディ

映画評:チャールズ・チャップリン『キッド』(1921年・アメリカ映画)

チャップリンの初長編作品である。無論、モノクロ・サイレント。

本稿のタイトルを、いつものように「○○監督『×××』」という具合に、「監督」を付けなかったのは、チャップリン作品の場合、監督・脚本・主演のすべてをチャップリン自身がやるのは当たり前のようなので、ただ「監督」とだけ付けるのに違和感があったからだ。つまりチャップリンの作品は、チャップリン作品以外の何物でもないと、私にはそう思えたためである。

さて、正直いって、チャップリンの作品には、さほど興味が無い。

だが、一昨年から研究的に映画を見始めたので、「チャップリンの代表作くらいは、見ておかないとな」という感じで、つまり「基礎教養」的な意味合いにおいて見ることにした。

それで、何を見ようかと検索してみると、チャップリンに興味のない私ですら、そのタイトルを知っているものが、長編ばかりだが7作もあった。

『キッド』(1921年)、『黄金狂時代』(1925年)、『街の灯』(1931年)、『モダン・タイムス』(1936年)、『独裁者』(1940年)、『殺人狂時代』(1947年)、『ライムライト』(1952年)である。

まともにチャップリンの映画を見たことがないはずなのに、どうしてタイトルだけは知っているのかといえば、それほどテレビなどを含めたあちこちで、チャップリンその人や長編作品のタイトルに言及されることが多かった、ということなのであろう。

特に、『モダン・タイムス』は「人間が社会の歯車のひとつになってしまう、非人間的な近代化された社会」を批判する場合の定番だし、ヒトラーを直接的に揶揄った『独裁者』は、当然のことながらヒトラーやナチス・ドイツの「狂気や蛮行」が語られる際の定番アイテムで、その種のテレビ番組には、チャップリンが巨大な機械の歯車に巻き込まれるシーンだとか、ヒトラーそっくりの格好をして演説するシーンなどの映像が、かなりの頻度で挿入され、チャップリンの鋭い「社会風刺性」が語られるのが常だった。

一一だから、少なくとも私の場合は、そんな、ほとんど内容がわかっているような作品を見る必要など感じなかったし、なにより私は「喜劇」というものにはあまり興味がなかったから、代表長編のタイトルを7作も知っているわりには、実際には1本も見たことがなかったのである。

こんな私のような者でも、チャップリンのことを「なまじ知っている」というのは、それだけ日本では、少なくともかつては、チャップリンの人気が高かったということなのであろう。だが、私がそうであるように、実際にチャップリンの作品をきちんと見た人は、意外と少ないのではないだろうか。ましてや、今となっては。

チャップリンといって、私が真っ先に思い出すのは「チャップリンのモノマネ(形態模写)」である。

昔は「誰にでもできるモノマネ」の代表として、チャップリンがもてはやされた。あの紛争をして、あの歩き方をすれば、それだけで一応はチャップリンに見えるのである。

例えば、私の記憶にあるのは、ザ・ドリフターズのコメディアン加藤茶がよくやっていたし、いま思うと、加藤茶の喜劇的な誇張された演技は、チャップリンの影響が少なからずあったのではないだろうか。他には、女性タレントでイラストレーターの水森亜土も、チャップリンのモノマネをしていたような記憶がある。

また、テレビコマーシャルでも、しばしばチャップリンのモノマネを見かけることがあった。本物はギャラが高くて使えないが、モノマネなら安く上がって目をひいた、ということなのであろう。

あと、流行歌や小説や映画などでも、チャップリンを扱った作品が、時々あった。

まず、耳に残っているのは、鈴木雅之の『ロンリー・チャップリン』(Wikipediaによると『曲名およびサビの歌詞に「チャップリン」という単語が出てくるが、チャールズ・チャップリンのことを歌った歌詞ではない。』そうだが、では誰なんだろう?)。特に好きな曲だというわけでもないのに耳に残っているのは、よほどヒットした曲なのだろう。

あと、私が以前はよく読んだ推理小説(ミステリー小説)でも、チャップリンはしばしば扱われた、歴史上の人物である。

俳優で、これだけ扱われた人といえば、他にはマリリン・モンローくらいしか思い浮かばない。歌手なら、ビートルズとかエルヴィス・プレスリーが定番だったが、そのくらいの、VIPクラスだったということだ。

今回「推理小説・チャップリン」でネット検索してみると、『チャップリンを撃て』(日下圭介)、『チャップリン謀殺指令』(松田十刻)、『五月十五日のチャップリン』(川田武)、『チャップリン暗殺指令』(土橋章宏)などがヒットする程度で、後の3作は比較的新しいものだから、私がぼんやりと記憶していたのは、たぶん、江戸川乱歩賞作家である日下圭介の『チャップリンを撃て』だろう。

いずれにしろ、どれも読んでいないし、個人的にはまったく興味はないのだが、このように繰り返し、チャップリンが推理小説のネタになるのは、もちろん、チャップリンが「激動の時代」を生きた人であり、日本の同盟国であるドイツの総統ヒトラーを公然と批判する映画を作ったからだろうし、また、それでいて日本でのチャップリンの人気は、非常に高かったからであろう。

『記事は「桜の頃またやって来る」との言葉で締めくくられているが、3度目の来日は5月。既に桜は散っていた。 2月に二・二六事件が起き、暗雲が垂れ込めてゆく時代に、チャプリンが繰り広げたドタバタ喜劇さながらの珍道中。ミナト神戸ならではの歴史の一コマが、目に浮かぶようだ。』とある)

今でこそ、テレビでチャップリンの姿を見かける機会は減ったように思うが、私が子供の頃には、彼が何者なのかもよく知らないまま「チャップリン」という名前だけは、子供でもみんな知っていた。今の子供に「トム・クルーズって、知っているか?」と訊いても、普通は知らないだろうから、チャップリンは「スターの時代」の俳優だったということなのだろう。ハリウッドが意図的に作り出したという「スター・システム」に、日本人もまんまと巻き込まれていたのだが、そうしたことは今も大差がないとも言えよう。

ちなみに、昔は、「チャールズ・チャップリン」ではなく、多くの場合「チャーリー・チャップリン」と記述していたように思うのだが、どうだろうか?

無論「チャーリー」は略称のニックネームだから、フルネームで書くのであれば「チャールズ・チャップリン」と書くのが当然なのだが、いつから表記が変わったのであろう? だが、少なくともこの変化は、日本人にとっても、チャップリンが「遠い人」になったということを示しているのであろう。

そんなわけで、「常識」として「チャップリン」すらひさしくなったのに、もともと興味のない私が、今回唐突にチャップリンを見ることにしたのは、前述のとおり、一昨年から映画を研究的に見始めたということがまずあり、さらに直近のきっかけは、チャップリンファンだった映画評論家・故淀川長治の著作を読んで、「そう言えば、1作も見ていないなあ。やっぱり、常識として代表作くらい見ておかないといけないな」と、そう思ったからである。

他にも、いろいろ見たい映画や見ておかないといけない映画もあるので、チャップリンの代表作を一気に見てしまうというようなことはしないが、前述の7長編くらいはおいおい見ていこうと思っている。

○ ○ ○

さて、本作『キッド』だが、ハッキリ言って、いまさら特に書くことなど無い。

役名が無いので、俳優の名前で書かせてもらうが一一、チャップリンが孤児を拾って育てるヒューマンコメディだと言えば、最後は、その子の将来を慮っての「泣きの別れ」になるのだろうと、容易に予想されてしまう。また、そういう目で作品を見てしまうから、それらしい展開になってきても、ハラハラすることもなく、「おいでなすったな」という感じになって、素直に感動したりすることなんて到底できない。

そういう「覚めた目」で見るので、物語に入り込めないのは無論、私が見たDVDでは、映画本編が始まる前に収められていた「淀川長治の解説」で、『キッド』というタイトルのとおり、本作の「もう一人の主役」と言っても過言ではない子役ジャッキー・クーガンの「名演技」だの「愛くるしい」だの「子役スターの走り」だのと言われてから本篇を見ても、いまさら素直に感心することなどできない。

なにしろ、私はすでに、クーガンより後の多くの「天才子役」たちを見てきているのだから、どうして今更、クーガンの演技に感心などできよう。「このくらいの演技はするだろうな」と、そう感じてしまうだけなのだ。

そしてまた、「この子も、スターになったおかげで人生が狂ったんだろうな」と、そう思うのも、私の頭には「あんなに可愛かった、マコーレ・カルキン」がいるからだ。『ホーム・アローン』の、ではなく、『ジェイコブズ・ラダー』の美少年、マコーレ・カルキンである。彼が、私に「子役スターの悲劇」を教えてくれたのである。もちろん、それ以前に数多くの「子役スターの悲劇」があったのは知っているが…。

そもそも私は、子供が好きだし、美少年も好きだから、その外貌に関する評価も、世間ほど甘くはない。端的にいって、演技は無論だが、やっぱり「美しく」ないと興味が持てない。

今でこそ、au社のテレビコマーシャルの「高杉くん」でもあれば、二枚目でも三枚目でもやれる大人の俳優として活躍している神木隆之介だって、子役時代から目をつけていて、神木くんを見るために、あんまり期待できない映画『妖怪大戦争』まで見に行ったくらいなのだ。

一一だから、いまさらジャッキー・クーガンを見ても、「なかなか可愛いね」「なかなかの演技だね」とは思っても、かえってその演技が「若干鼻につく」部分もあれば、孤児院のトラックで連れ去られそうになり、トラックの荷台から、チャップリンの方へ両腕を突き出して大泣きする演技も、「いかにもだなあ」と思って、素直には泣けなかった。「泣かそうと思ってますね」と、そう感じずにはいられない、演技であり演出だったのだ。

だから、この映画についての感想としてよく言われる「感動した」とか「クーガンの演技が素晴らしかった」とかいった「紋切り型」を繰り返すことなど、私には到底できない。

いまさら、これで感動できるって、それはあまりにも「ナイーブ」すぎて、かえって「無意識に、無理に感動してませんか?」とさえ言いたくなるほどである。「あんたらは、現代の日本人なのか? 大正か昭和初期の人ではないのか?」と。

だから、私が、本作でちょっと気になったのは、次の2点だけだった。

(1)クーガンが連れ去られた後に、チャップリンが見る「夢」のシーン。

(2)クーガンが連れ去られた後、チャップリンが、クーガンのいる実母の家へ招かれて、入っていくラストシーン。

(1)については、端的にいって、この「夢」に何の意味があるのか、ということ。作劇上の必要性が感じられないのだ。

あと、天使になって、空を軽く飛ぶシーンの「ワイヤーワーク」(?)の吊縄が見えなかったので「昔でも、ちゃんと誤魔化したんだな」と、妙なところで感心した。それだけだったとも言えようが。

(2)については、もっとドラマチックな「泣きの別れ」だと予想していたのに、なんとも中途半端な終わり方だった。

オペラ歌手として有名になり、裕福になったので、いったんは捨てた我が子を、人の手を借りて、半ば無理やりにひきとった実母は、当然、本意ではなかったとはいえ、育ての親のチャップリンに申し訳ないとは思ったのであろう。それで家へと招待して、あらためて事情を説明して納得してもらおうとした、ということを示したラストなのだろうが、説明して済むことではないだろう。最初から、お前の方が出向いていって、チャップリンを説得して、それから息子を引き取って来いよ、ということだ。

いずれにしろ、そうした説明により、チャップリンがクーガンの将来を考えて、クーガンを実母に返す決断をするというのは、当然のごとく予測されることだとはいえ、肝心のクーガン自身も、当然のことながら「はい、そうですか」とはならないはずで、これも当然のことながら、チャップリンのもとへ残る、あるいは帰ると泣き叫ぶはずだ。その場合、チャップリンは、心を鬼にして、クーガンを実母に返すということになるのだろうが、そんな、ある意味で「後味の悪い」シーンを描かないまま、何となく「よかったよかった」式に終わらせているのは、誤魔化し以外の何物でもないと、私にはそう感じられたのだ。

もちろん、時代の制約というものもあったのだろうが、しかしそれ以上に、こうした中途半端な終わり方になってしまったのは、チャップリンの作品が、あくまでも「コメディ」であり、本当に重い問題を徹底して描くことができず、何となく「よかったよかった」式の終わり方に持っていかないわけにはいかなかったからではないだろうか。

だとすれば、それはチャップリン映画における「ヒューマニズム」の限界、ということになるのではないか。

「所詮コメディなんだから、そこまで真面目に突き詰めなくても良いではないか」という意見もあろう。

だが、私としては、ほとんど「歴史上の偉人」という印象すらあるチャップリンの「名作」とされている作品なのであれば、「所詮はコメディ」扱いにするのは、かえってチャップリンに失礼だと思うのだ。

この先、代表作をいくつか見ていくわけだが、それで私のこうした評価が、変わるのか変わらないのか、それが私自身にも興味深いところである。

(2024年7月11日)

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○