スタンリー・キューブリック監督 『2001年宇宙の旅』 : 語りえないものを見せ、解き得ない謎を解く。

映画評:スタンリー・キューブリック監督『2001年宇宙の旅』(1968年・イギリス・アメリカ合作映画)

SF作家アーサー・C・クラークの同名原作小説の映像化作品である。一一と、こういう「いい加減な説明」をしているレビューが、どれほど多いことか。

そして、それを鵜呑みにして、思考停止している「知ったかぶり」の映画ファンやSFファンが、どれだけ多いことだろう。

この名作を、虚心に見るならば、そうした態度が間違いだというのは明らかなのだが、人は、作品に貼られた「レッテル」や「値札」ばかりを見て、いっかな作品そのものを見ようとはしない。

絵のわからない者が、画家の世評と流通価格だけを問題にして「これは買いだ(値が上がるぞ)」などと考え、転売目的で絵を買うのと、まったく同じことである。

だから、彼らは、その作品を自分の言葉で語ろうとはせず、高値を保証するような、他人の貼ったレッテルの「商品説明」を、まるで自分のものででもあるかのように、棒読みで唱えて見せることを恥じないのだ。

冒頭の言葉に戻って説明しよう。

本作、映画『2001年宇宙の旅』(※ 以下『2001』と表記する)は、「クラークの原作小説を映像化した作品」ではない。

スタンリー・キューブリック監督が、新作のSF映画を撮るために、クラークに協力を要請し、二人でアイデアを出し合って、物語の骨格を作り上げた後、その具体的な「映像的表現」については、キューブリックが決定した、という作品である。

そして、映画の完成後に、クラークは同名小説を書いたが、これはストーリーの大筋は同じであっても、そこに「描かれたもの」が「何なのか」「何を意味したのか」という点については、クラークの考え方や理解を示した、あくまでも、独自の小説だと言えるだろう。

つまり、例えて言えば、クラークの『2001』は、キューブリックの『2001』の、クラーク的な「批評」作品なのである。

「私はあの作品を、このように理解した」という意味での「一つの解釈」であり、その意味で「一つの批評」作品であって、この「解釈」が、「正解」だとか「真理」だといったことではない。

例えば、夏目漱石の『吾輩は猫である』について、評論家Aの書いた『吾輩は猫である』論と、評論家Bの書いた『吾輩は猫である』論の、どっちが「正解」だとか「真理」だとかいった話ではない、というのと同じことだ。どっちもそれなりに正しく、どっちもどこかで「作品そのもの」に届いてはいない部分を持つ「解釈学的な作品」であり、要は、その読み手(評論家=鑑賞者)の「作品」に過ぎないのである。

だから、クラークの小説の書かれていることが、難解で知られる映画『2001』の内容を「正しく説明するもの=正しい説明」だと考えるのは、完全に間違いだ。

クラークの小説は、あくまでも「クラークの意見」に過ぎず、キューブリック監督が主導した映画『2001』の解釈は、すべての観客に開かれており、開かれたままなのである。

完成してしまった作品『2001』については、監督であるキューブリックでさえ、「真理としての正解」を語る資格を持たない。

なぜなら「こういうことを描いたつもり」というのと「実際に出来上がった作品」とは、明らかに別物だからだ。

「そういうつもり」で作ったら、必ず「そういう作品になる」というのなら、誰も苦労はしない。「こういうふうに表現したい」と思っても、実際には「思ったとおりにはならない」というのが創作の現実であり、また作者が「思ったとおりに作れた」と思っても、多くの他人には「全然そんなものにはなっていない。それは作者の思い込みによる勘違いにすぎない。現実が見えていないのだ」という場合だって、決して珍しくはない。だからこそ、世には、傑作より凡作駄作の方が多いのである。

つまり、「意図と結果」「目標と結果」の間には、つねに避けられない「ズレ」のあるのが「現実」であり、またその「ズレ」があるからこそ、作品は時に「作者の意図を超える」こともあるのである。

したがって、映画『2001』を理解するのに、「クラークの原作小説にはこう書いてあったから、あれが正解だ」などというのは、ごくごく初歩的な間違いにすぎないし、それは「キューブリック監督が、その制作意図を、こう語っていたから、それが正解だ」というのも、同様の「錯誤」でしかない。

「作品」を鑑賞し、それを理解するというのは、作品と鑑賞者の「その都度の関係性から生まれるもの」でしかないのだ。

私とあなたでは「解釈」が違ってくるのは当然のことだし、昔の私と今の私で「解釈」が違ってくるのも当然。なぜなら「私とあなた」は別人だし、「昔の私と今の私」も、実のところ、別人に等しいからである。

○ ○ ○

私が本作、映画『2001』を観たのは、たぶん、1978年の2度目となる日本での公開の際である(日本初公開 は1968年4月。以下、1978年10月、1995年2月、2001年4月7日、2008年6月28日)。観た映画館は、たぶん、今は亡き、大阪の「OS劇場」だ。

1978年と言えば、私にとっては、テレビアニメ『宇宙戦艦ヤマト』の放映終了の3年後。大ヒットした、総集編の劇場版『宇宙戦艦ヤマト』公開の翌年ということになる。

また、『スター・ウォーズ』の第1作(エピソード4)が公開された翌年ということにもなるから、要は、「SFブーム」真っ只中の時期であり、アニメファンの私も、古典的なSF映画として『2001』を観ておかなければと、そう思って観に行ったのだと思う。

で、その時の感想がどうだったかというと、まず「特撮」のすばらしさに驚かされたし、舌を巻いた。

この時、『2001』が1968年の作品だと知っていたら、もっと驚いただろうが、その時の私には、そんな問題意識はなかったので、そんなに古い作品だとは想像もできず、ただただ、その完成された「映像美」に圧倒されたのだ。

だが、その「特撮のすごさ」や「映像美」にも増して、やはり最も印象に残ったのは、物語終盤の、ボーマン船長が木星付近でモノリスと遭遇して以降の、「あの展開」である。

言い換えれば、そこまでの物語は、比較的理解可能なものだった。思わせぶりな「謎」で引っ張る展開であり、それは「サスペンス」作品の常道であって、特に珍しいものではなかった。

・人類がまだ「猿(類人猿)」であった時代に、突如として「猿」たちの前に現れた、真っ黒な石板・通称「モノリス」とは何なのか?

・物語が暗示しているように、モノリスは猿を知的に「進化」させたのか? だとしたら、その狙いは何であったのか?

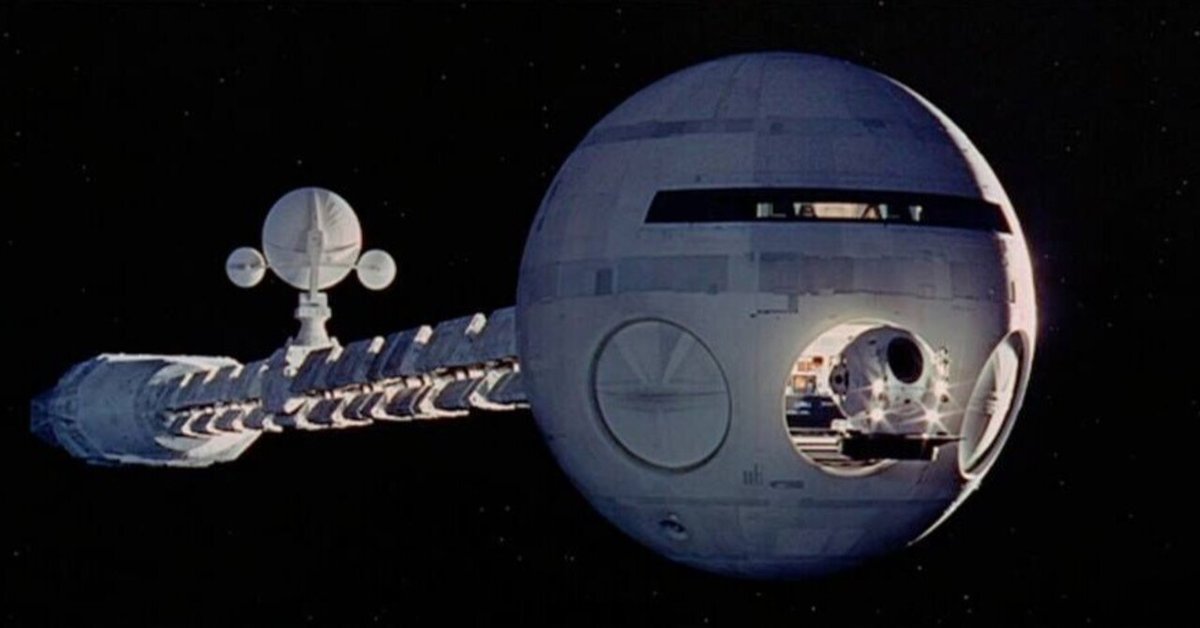

そして、舞台は、未来の1998年に移り、人類はすでに衛星軌道上に巨大な宇宙ステーションを築き、スペースシャトルの定期便も就航しており、月にも基地を持っていた。

そんな時代、月の地下、400万年前の地層から「モノリス」が掘り出される。それは、どう見ても「自然物」ではなく、しかも強烈な通信電波を木星方向へと発していた。つまりそれは、人類が初めて遭遇した、「地球外生命体」の痕跡だったのである。

地球政府は、人々のパニックを恐れて、極秘裏に調査研究を進めるが、モノリスはそれを拒絶するかのように、人を必要以上には寄せつけない。だから、いっこうに詳細なことは判明しなかった。

そこで、木星への初の有人探査船であるディスカバリー号に、船長にさえ極秘の任務が与えられる。詳しいことはわからないが、要は、月のモノリスが発している通信電波の受信先を調査させようとしたのだ。

この「極秘任務」の存在は、物語の後半まで明かされない。この任務の存在が判明するのは、ディスカバリー号のすべての機能を管理する最新型人工知能HAL(ハル)9000型コンピュータに、異常な挙動が見られ、結果としてその機能が強制停止させられてからのことだ。

「誤りを犯したことがない」という完璧な人工知能ハルは、乗組員たちと「人間の声」でコニュニケーションをとる。

まるで、人間が話すように、機知やユーモアまで備えているのだが、船長ボーマンがテレビ番組の遠隔インタビューに応えて言ったように、ハルに「人格」があるのか否かは、誰にもわからない。ただ、「あるかのように話す」という事実が観測されるだけである。

この宇宙船には、船長のボーマン、副船長のプールの他に、木星での作業のための科学者3人が、地球を出発する時点で、すでに「コールド・スリープ(冷凍睡眠)」された状態で乗り込んでいる。いや「積載されていた」と言った方が正しいかもしれない。

したがって、言うなればハルは、6番目の乗組員であり、木星への到着までの期間、ディスカバリー号の船内で活動しているのは、ボーマンとプール、そしてハルの、2人と1台だけである。

木星への長旅の中で、暇な時間にボーマンとチェスを指したり、ボーマンの趣味であるスケッチの感想を語ったりする、同僚乗組員であるハルは、ある時、ボーマンに「話したいことがあるのだが、聞いてもらえるか」と尋ね、ボーマンはそれに「いいとも」と応える。

そこで、ハルが語り出したのは、「この木星探査の旅には、何か秘密があるのではないか。研究者たちが、最初からコールド・スリープの状態で乗船したのも不自然だし、どうも何か隠し事があるように感じられるのだが、どう思うか? 私は、その点に不安をおぼえているんだ」という、いささか漠然とした質問だった。

この時、ボーマンは「自分にも、よくわからない」というように応える。実際、ボーマンもそのようなことは、何も知らされていなかったから、答えようもなかったのだ。ハルを、同じ乗組員として、最大に尊重していたとしてもだ。

この後、ハルに異変が生じる。

最初は、通信機器の故障を予測して、当該部品を今のうちに交換しておいた方が良いという報告した。その助言に従って、副船長のプールは船外作業で、当該部品の交換を行い、ボーマンとともに回収した部品を調べるのだが、なぜか故障が見つからない。

これまで、ディスカバリー号搭載のハルは無論のこと、同型のコンピュータが「誤り」を犯したことは一度もないはずなのに、なぜ、ハルの予想した故障は発見されなかったのか?

直接この疑問をぶつけると、ハルは「私は完璧であり、間違ったことはないし、間違うこともない。もしも、結果として間違っているのなら、それは人間の方で間違っていたのだ」と自信満々に応え、「しかし故障が見つからないのであれば、その部品を元に戻して様子を見るしかない。それで故障すれば、一時的に通信が途切れることにはなるけれども、故障の原因がわからないままにするよリはマシだ」と主張し、ボーマンたちも、地球へのお伺いを立てて許可を得た上で、ハルの提案に従って、いったんは回収したその部品を、元に戻すことにする。

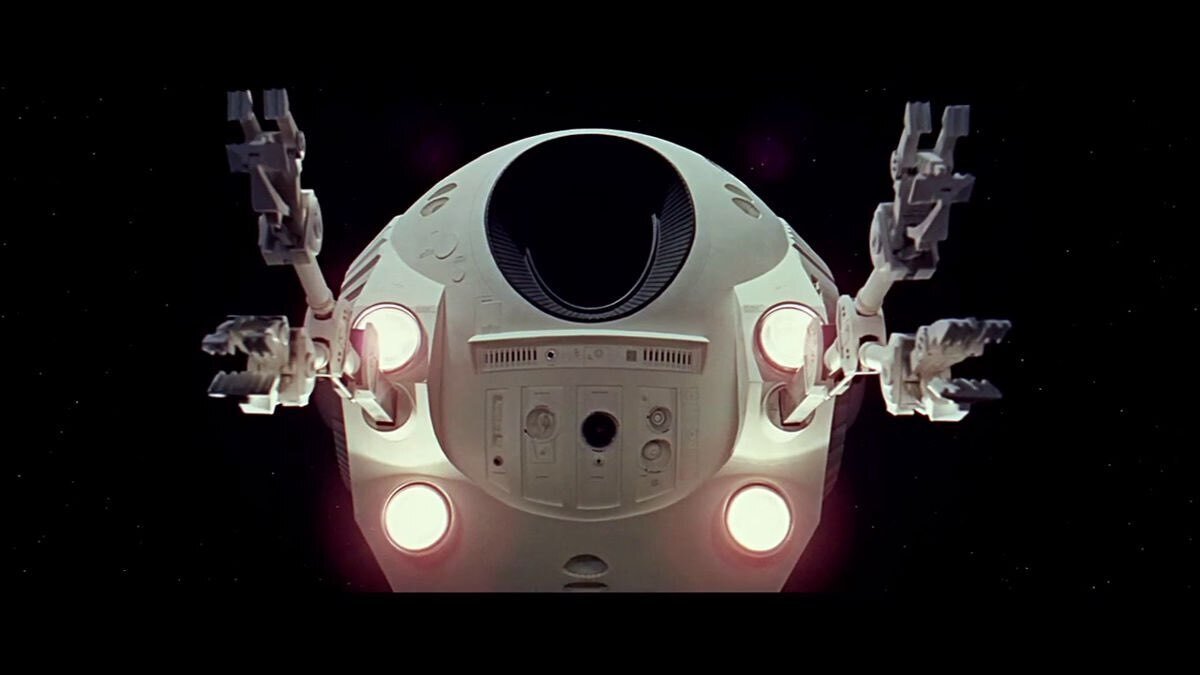

しかし、ハルの挙動に不信感を抱いたボーマンとプールは、再度の部品交換作業に入る前に、ハルの音感センサーの届かない、船外作業用ポッドの中で、今後の相談を二人だけでする。

要は、このままでは、怖くてハルに船内管理を任せておくことはできないので、回収した通信機器部品を戻して、それで、やはり故障が発生しないようなら、ハルの判断が間違っていたということになるから、ハルを止めて、通常の自動運転に切り替えようと、そんな相談をしたのだ。

一一しかし、二人が話す様子は、ポッドのフロントガラス越しに、ハルの視覚センサーに捉えられていた。

ともあれ、プールは回収した通信機器の部品を元に戻すべく、再び船外作業に出たところで、ハルが反乱を起こす。

手作業で部品を元の場所に戻そうとポッドから出たプールを、ハルはそのポッドを遠隔操縦して、果てしない宇宙空間の闇へと突き飛ばしたのである。

プールが、ディスカバリー号から遠ざかっていく姿を視認したボーマンは、ただちに救出に向かい、ポッドのアームでプールを捕捉し、ディスカバリー号に戻ろうとするが、ハルは、ディスカバリー号への帰投を拒否して、ポッドの出入口シャッターを開けようとはしない。そこでボーマンは、プールの回収を断念し、自身、危険を犯しながらも、緊急時用の手動式ハッチから船内に戻ると、もはや何の躊躇もなく、ハルの停止作業に入る。

だが、この時にはすでに、コールド・スリーブしていた3人の生命維持装置は、ハルによって切られていた。

ボーマンは、すぐさまハルのシステムが収められたコンピュータルームに入ると、次々とハルのデータを落としていく。

ハルは「もう間違いはしないから安心してくれ。私は完全に回復したのだ。信じてくれていい」と、当初は自信ありげに「言い訳」をするのだが、ボーマンがそれを無視して、データをどんどん落としていくと、やがてハルは「やめてくれ、私は怖い」と怯えはじめ、ついに基本データを残すのみとなった段階では、その基本設定データを自己紹介的に読み上げるようになり、初期開発者である博士には歌を教わったなどと話し出したので、ボーマンはハルの注意を逸らすべく「歌ってくれ」と求めると、ハルは素朴な童謡を歌い始める。だがそれも、やがて再生速度が落ちてゆき、人間の声ですらなくなり、ついにハルは沈黙する。

つまり、「彼」は「死んだ」のだ。しかも、「幼時退行」の果てに。

こうして、ハルが停止すると、それを待っていたかのように、ひとつの映像が再生され、それまで「極秘にされていた任務」が明らかにされる。

「木星に着いた君たちに」は、これまで極秘にされていた事実を伝えるので、モノリスに関わる謎を解明しろ、というのである。

だが、ディスカバリー号のただ一人の乗組員となってしまったボーマンは、それでも木星を目指し、任務を遂行しようとするのであった。

さて、ここからが、最初に紹介したとおりで、ほとんど理解不能な「謎めいた展開」になる。

ディスカバリー号が木星付近に到着すると、木星上空の宇宙空間に漂うモノリスが登場する。

これが、月にあったモノリスなのか、別の個体なのかの説明もない。ただ、思わせぶりに宇宙空間を漂っており、それを発見したボーマンが、ポッドで接近してそのモノリスを観察していると、ボーマンはいつの間にか、色とりどりの光が流れ去る異空間にいて、その後、原始的な惑星と思しき風景などを見ることにもなる。一一この空間は何であり、彼が見ているものは何なのか?

ところが、いつの間にかボーマンの乗ったポッドは、白で統一されたロココ調に設られた豪華な一室のなかにあり、次の瞬間にはポッドは消えて、宇宙服姿のボーマンが部屋の中にでつっ立っている。

その部屋には、豪華なベッドが置かれている。つまりここは、誰かの寝室のようなのだが、そもそもここは一体どこなのか? 地球なのか?

そんなふうに訝しみつつ、部屋続きの隣の化粧ルームを覗いてみるが、そこにも誰もいない。ただ、鏡に目をやると、そこに移った自分は、かなり歳をとっているように見える。シワが増えて、髪も半白になっているのだ。

その時、さっきまでいた寝室の方の物音に気づいて、そちらに目を向けると、先ほどまでは誰もいなかったはずの部屋のテーブルに、黒いガウンを着た白髪の男性がこちらに背を向けて、食事をとっている。

そして、その老人は、ボーマンの存在に気づいたかのように、訝し気な様子で化粧ルームの方を振り向くのだが、そこには、やはり誰もいない。その老人こそが、ボーマンなのだ。

食事を再開したボーマンは、うっかりワイングラスをテーブルから落としてしまう。そして、それを拾おうとして、ふとベッドの方に目をやると、ベッドには、すでに頭髪の残っていないかなりの高齢の老人が、まるで瀕死ででもあるかのように弱った様子で横たわっている。そして、その彼が最後の力を振り絞るようにして片腕を上げ、ベッドの足下の方、部屋の中央の方を指さすと、そこにはモノリスが佇立している。

当然、すでにテーブルには、食事をするボーマンの姿はなく、ベッドに横たわっている老人こそが、ボーマンなのだ。

だが、ボーマンによって意味ありげに指さされたモノリスがアップとなっていき、画面が真っ黒になると、いつの間にかそれは宇宙空間へと変わっており、そこには地球と思しき青い惑星が見えてくる。

そして、その後に、その惑星と同じくらいに巨大にも見える、半透明な膜に包まれた人間の胎児が、宇宙空間に漂い出てくる。その顔は、どこかボーマンに似ている。いや、きっとボーマンなのであろう。

一一このようにして、物語は、何の説明もないまま、その幕を閉じるのである。

○ ○ ○

で、問題は、ボーマンが木星上空の宇宙空間でモノリスと遭遇してから後の、この謎めいた展開が「何を意味するのか?」ということにる。当然これこそが、誰もが持つ疑問なのだ。

しかし、ここで重要なのは、最初にも書いたとおり、その「正解」を求めて、クラークの小説に示された「解釈」を、そのまま、この映画に描かれたものの「意味」だと考えてしまう、いかにも短絡的な「依存的思考停止」である。

そのような「解釈」の代表的なものは、次のようなものであろう。

・モノリスは、人間など遥かに超えた、高度な知的生命体が残したものである。

・モノリスには、生物の知能を進化させる機能を持っている。

・モノリスを残した謎の知的生命体は、その結果についての報告通信を、モノリスから受け続けている。

・木星には、その遠距離通信に関わる、なんらかの施設があるはずだ。

・ボーマンが、モノリスを見つめるうちに入ってしまった「光の空間」とは、「超時空空間」である。

・謎の知的生命体は、当然のことながら「時空を越える技術」を持っていたのであり、モノリスはその「端末装置」でもあった。

・つまり、モノリスは時空を越える(時間を操作する)機能を有しており、ボーマンはそれに取り込まれて時空を超えた。

・ボーマンが「光の空間」で見たものは、「この宇宙の歴史」であった。彼は「スター・ゲート」とでも呼ぶべきモノリスに取り込まれることによって、時間を遡行して、宇宙の誕生、惑星の誕生、生命の誕生に立ちあったのである。

と、ここまでは、SF的には、わりとわかりやすい部分(解釈)である。

だから、問題は、その後の、ボーマンが「白い部屋」に入ってからの展開が意味するところであろう。

ここからは、私の解釈となる。

たぶん、ボーマンは、時空を超え、時間を逆行して宇宙の始まりにまで遡行するという体験をしたからには、彼は「人間」のままではいられず、彼は、人間を超えたものに「生まれ変わらずにはいられなかった」ということではないだろうか。

つまり、ボーマンは「この宇宙の歴史を、逆回しで体験した」後、「自らの残りの人生を早送りで体験」した上で、人間を超えた生命体に生まれ変わった(これらの時間的前後関係は、あくまでも、人間の主観的な時間感覚に立って表現されたものでしかない)。

ともあれ、ボーマンの生まれ変わりであるそれは、人間から見れば、「別の人類」かもしれないし、「惑星」そのものかもしれない。いや「新しい宇宙」そのものかもしれない。

それが何であるにせよ、ボーマンは、人類を遥かに超えた知的生命体の意志(遺志)にしたがって、新たな「進化」の段階へと踏み出していったのだ。一一と、おおむね、そんなことではないだろうか。

ただ、私は、こうした「いかにもSF的な解釈」を、つまらないと思う。

だから、私が考える解釈とは、もっと当たり前に、この物語は「生死不二の生命観」を描いたものなのではないと考える。

つまり、生物は「死んだら終わり」だと考えられるが、宇宙的な視野に立てば、すべては生も死もひっくるめて、生成変化する、時間を超えた「場」である、といった世界観だ。

だから、ボーマンがモノリスと遭遇した後に見た世界は、言うなれば「死後の世界」であり、この宇宙の「裏面」だということにもなる。

この世界とは、そういう「何か、とてつもなく大きなもの」であり「捉えきれないもの」だということを、この「理解不能なラスト」は、半ば無意識に描いていたのではないか。

ややもすると「人間的な理屈」に流されて、小さくまとまってしまうクラークの発想に対して、キューブリックは、説明はできなくてもいいから、何か「この世界を超えたもの」を表現しようとしたのではないか。その結果が、あの「理解不能な絵」になったのではないだろうか。

「人間の認知能力を超えたもの(世界)」を描こうとすれば、そうしたやり方しかないということを、キューブリックは直感的に理解し、その直感のままに表現しようとしたのではないか。だからこそ、あのラストは、原理的に「説明できないもの」なのである。

『 難解とされるラストシーンの解釈

ボーマン船長の旅のストーリーの結末をどうするのか、ラストシーンは脚本草稿の段階で、アーサー・C・クラークによって『ボーマンが異星の宇宙船の傍らに立っている』や『信じられないほど優美なヒューマノイドと出会い旅立っていく』など複数のパターンが監督のキューブリックに提案されたが、いずれもキューブリックの納得のいくものではなく、いくつものアイデアが却下された。 『何回書き直し、何回行き詰まったか、数えることもできない。かなり落ち込んでいる』と当時の状況を著書『失われた宇宙の旅 2001』の中でクラークは書いている。最終的には『ボーマンが子供へ逆行し、結末では赤んぼうとなって軌道上に浮かぶ』というアイデアが採用されることに帰着した。 クラークの小説『2001年 宇宙の旅』では結末は『モノリスから、人間を含む多くの種族が誕生したのだ』となっている。これはつまり、「究極に進化した地球外生命体の“遺物”であるモノリスにより、人間は太古の昔より進化をしてきたが、今度は人間が(ボーマン船長が)肉体を離れて精神のみの生命体へとさらなる進化をする。宇宙にいる多くの種族がそうして進化をしてきたように、人類もようやくその仲間入りをし、宇宙の一部になったのだ。それが地球外生命体の目的だった」という結末であり、それを「宇宙空間に胎児の姿で浮遊する」というビジュアルで表現したものであった。 その後のボーマンの“エネルギー生命体”としてのストーリーは、続編の小説『2010年 宇宙の旅』、『2061年 宇宙の旅』、『3001年 終局への旅』へと続く。ちなみに、モノリスの主人である地球外生命体は、『3001年 終局への旅』では、数百光年彼方に存在するとしている。 当初クラークは、難解なストーリーの内容の観客への理解を促すために、映画全編にわたって説明用のナレーションを多数書き上げており、脚本にはナレーションが記載されているが、映画ではそれらは全く使われることはなかった。「言葉で説明をしてしまうと、せっかくの未知の世界との遭遇が、陳腐なものになってしまうから」とキューブリックは判断したのだ。しかし、ラストシーンを含め、それでも、映像だけでこの本来のストーリーを解釈するには、説明不足の感は否めない。映画以外の資料を参照して、初めて物語の起承転結を理解できる 。』

(Wikipedia「2001年宇宙の旅」)

『HAL 9000の反乱の要因やラストの展開も、小説版は論理的に説明づけられているのに対し、映画版は謎めいた展開となっている。これは当初、映画冒頭に科学者らが人類の進化など作中の話題に関して語るインタビュー映像が予定され、また全編に渡りストーリーを解説するナレーションを入れる予定であったものが、過剰な説明が映画からマジックを奪うことを恐れたキューブリックが、インタビューもナレーションもすべて削除してしまったため、何の説明もない映像が映画全編にわたり続くことになったからである。』(同上)

つまり、クラークは無論、キューブリックも、この映画の「謎めいたラスト」の「正解」など、持ってはいなかったのだ。

ただ、作家的直観によって「人間を超えたもの」「この宇宙を超えたもの」を、可能なかぎり描こうとした。

そのためには、「ケチな人間的思考」をすべて切り捨てていく作業こそが、「唯一の正解」だったというのが、少なくともキューブリックの持ち得た「映画的な正解」だったのではないだろうか。

(2024年2月20日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・