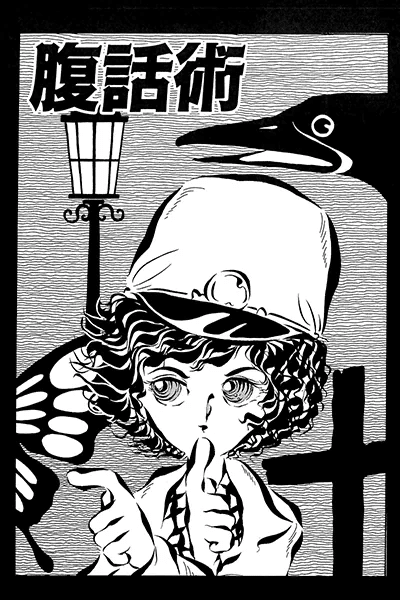

高橋葉介 『腹話術 (ヨウスケの奇妙な世界 PART 1) 』 : 黒い宝石箱

書評:高橋葉介『腹話術 (ヨウスケの奇妙な世界 PART 1) 』(朝日ソノラマ・サンコミックス)

「夢幻紳士」シリーズなどで知られる、高橋葉介の初単行本である「第1作品集」。刊行は「1979年」である。

私は、この本書に収められた作品の大半を、今は亡き『マンガ少年』誌の掲載時に読んであるはずで、例えば、集中で最も評判が高く、漫画アンソロジーなどにも何度か収められている名短編「ミルクがねじを回す時」などは、雑誌からそこだけを切り取って保存しており、今でも書斎の奥の方に埋もれているはずである。

私はこの当時すでに、漫画雑誌を丸ごと残しておく(コレクションする)のは不可能だと諦めて、特に気に入った読み切り作品だけを、雑誌をバラし、そこだけ残しておくということをしていた。

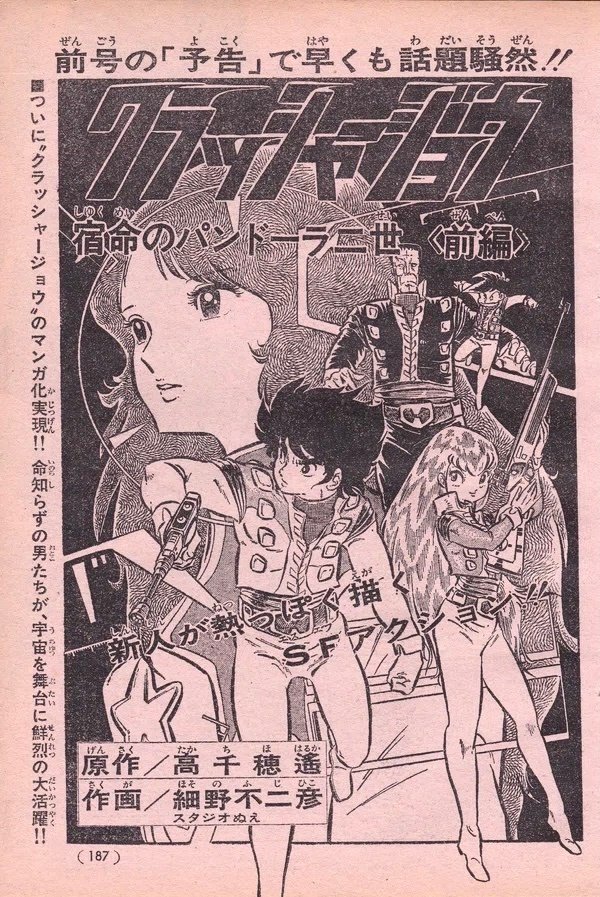

そして、そうした作品の中には、のちの『ギャラリーフェイク』などの作品で知られる細野不二彦が、まだ「やよいマイラブ」でメジャーデビューをはたす前の原作つき作品「クラッシャージョウ 宿命のパンドーラ二世」などもあった。SF作家高千穂遙の人気シリーズを、高千穂自身が漫画用に書き下ろした番外編オリジナルストーリーの、漫画作品である。この当時、高千穂遙も細野不二彦も、SF創作集団である「スタジオぬえ」に所属していたのだ。

そんなわけで、私の切り抜きした作品の大半は、のちの何らかのかたちで単行本に収められているはずだが、もしかすると、今では読めない非常に貴重な作品も含まれているかもしれない。だから、死ぬまでに発掘できれば本望だなどと考えている。

さて、高橋葉介の第1作品集となった本書『腹話術 (ヨウスケの奇妙な世界 PART 1) 』(以下、『腹話術』と略記)は、刊行時にも購入して、連載時に続いての再読をしているはずである。

だが、それ以来、読んではいなかったから、今回は、たぶん40数年ぶりの三読目ということになるはずなのだが、期待した以上に素晴らしい作品集だと確認できて、今はとても満足している。

高橋葉介のすべての作品を褒めるつもりなどさらさらないが、この初期作品集は、今でも読まれて然るべきものとして、若い読者にも強く強く推したい。

○ ○ ○

高橋葉介との出会いは、前述のとおり『マンガ少年』誌連載の読み切り短編シリーズ「ヨウスケの奇妙な世界」においてである。

無論、このシリーズタイトルは最初からのものではなく、連載後のどこかの段階で、あるいは、この初単行本が刊行された段階でのものだと思われるが、正確なところはわからない。

だが、いずれにしろ、私は、このシリーズで高橋葉介を知り、その独特な「怪奇幻想」の世界にすっかり魅了されてしまい、以降、高橋の単行本はほとんど購読するようになった。

だが、その結果、高橋から離れてしまうのにも、そんなに時間はかからなかった。

『母の実家のある長野県で出生し、幼少期は東京都青梅市で育ち、建築業の父とともに、武蔵野市武蔵境、豊島区池袋、神奈川県相模原市に移る。小学生の頃からマンガを描き始め、高校時代から集英社や小学館に投稿を始める。

駒澤大学時代に水野流転が主宰する同人誌『楽書館』に参加、秋田書店の『少年チャンピオン』編集部にストーリー漫画を書いて持ち込んだが、担当編集者の綿引勝美が辞めたため、朝日ソノラマに『無題』『ここに愛の手を』を持ち込み、担当編集者の原田利康に認められ、1977年大学4年の時に『マンガ少年』8月号掲載の「江帆波(えほば)博士の診療室」でデビュー。その後は同誌に多く作品を発表する。

デビュー当時は毛筆とGペンを併用した特徴的な線と絵柄で知られ、『マンガ少年』に連載中はそのスタイルを通していたが、『マンガ少年』休刊後は意識的に作風を変えていった。1980年前後には漫画界のニューウェーブの旗手と目され、従来の少年漫画や少女漫画の影響を受けつつ、それらのいずれとも異なる独特な表現で漫画ファンの注目を集めた。

作品は、基本的に猟奇要素の強い幻想怪奇漫画が多いが、「明朗怪奇」(吾妻ひでお)とも言われ、シニカルなブラックジョーク、コメディ、冒険活劇など多岐にわたる。独特なグロテスク描写について米澤嘉博は、「筆、あるいはGペンのタッチの強弱を強調した独自のスタイルは、ぬめぬめとした光沢をもちながらもドライ」なことで生理的嫌悪感を生まず、「リアルさ、あるいは世界の中のリアリティを求めて動いてきたマンガとは逆のベクトルを持つ高橋のマンガは、あくまで絵を基調とした異世界として、形状の面白さを求めていく。」と評している。藤田和日郎も、高橋作品に強い影響を受けたと語っている。

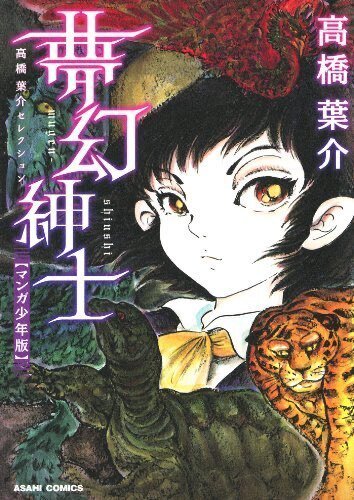

『マンガ少年』休刊後は、後継誌『Duo』に初のラブコメ『真琴♥グッドバイ』を連載。筑紫女学園大学非常勤講師の竹内美帆は「高橋マンガ独特の線描を特徴づける筆ではなく、サインペンを主線に使用し、人物や背景も描き込みが少なくポップで明るい雰囲気を印章づけている」と解説している。1983年からは『夢幻紳士』冒険活劇編を連載。次いで『メディウム』誌で1984年から『夢幻紳士』怪奇編、『ネムキ』で1992年から『夢幻外伝』を掲載、この作品はライフワーク的位置付けとなる。

荒俣宏『帝都物語』映画化の第2弾『帝都大戦』公開の1989年にマンガ版『帝都物語』を書き下ろし。1995年からは「学校の怪談」ブームを背景に『週刊少年チャンピオン』で『学校怪談』を2000年まで連載。この登場人物達も夢幻一族の子孫という設定になっている。(以下略)』

(Wikipedia「高橋葉介」・「経歴・作風」より)

以上に、高橋葉介の「出生」から「作家デビュー」そして「メジャー作家へ」という流れが紹介されているのだが、私が高橋葉介を購読していたのは、『夢幻紳士』冒険活劇編の最初のあたりまでで、言い換えれば、このシリーズで高橋葉介に見切りをつけたのである。

どうして見放したのかと言えば、端的に言って「初期の凝縮された作品世界」が失われて、「当たり前の娯楽マンガ」化していったと、そう思われたからであり、「この後も、どんどんつまらなくなっていくだろうな」と「この先への期待」を完全に失ったからである。

したがって、私が高橋葉介の作品に満足していたのは、せいぜい『マンガ少年』連載時であって、『真琴♥グッドバイ』でメジャー展開を意識しはじめたあたりで、不満を感じはじめたはずだ。

それでも、当初は単発の読み切り短編だった「夢幻紳士」などは楽しめたから、それがシリーズ化された初期は、期待してつきあったのだが、やはり、元来の魅力が甦ることはなかった、ということである。

例えば私は、高橋葉介を見放してからの作品であるマンガ版『帝都物語』を購読しているが、これは私が、荒俣宏による原作小説『帝都物語』のファンであり、映画版の主演俳優・嶋田久作の大ファンだったからなすぎない。『帝都物語』関連の書籍はぜんぶコレクションしていたから、高橋葉介によるマンガ版も買ったまでで、このマンガ版『帝都物語』は、後に「高橋葉介セレクション」叢書(2011年、あさひコミックス、朝日新聞出版)などに収録されてもいる作品だが、端的に言って私にとっては「やっぱり、こんな感じか」という感想に止まるものでしかなかった。

ちなみに、高橋葉介が、最初にメジャー展開を意識したのであろう『真琴♥グッドバイ』については、初刊当時にも、たぶん買っていないはずだ。買ったという記憶も読んだという記憶もない。パッと見に「これは私が期待する作品ではない」とわかる作品だったからだが、今回は古本で手に入れたので、読んでみるつもりではいる。だが、「wiki」にも指摘されているとおりで、意識的に変えられたその絵柄は、いま見ても、私の期待するものではないのは明らかだ。

ともあれ、そんなわけで、「私の高橋葉介」とは、端的に言って、「初期短編」の高橋葉介である。

だから、この第1作品集である『腹話術』は、最も期待できる作品集なのだが、なにぶん大昔に読んだままであり、「過去を美化」している可能性もあると、あまり多くを期待しないようにして(初恋の人に、数十年ぶりに会うような気持ちで)読んだのだが、やっぱり本書は、期待に違わぬ粒揃いの傑作短編集であった。

○ ○ ○

本短編集の「収録作品」は、次のとおり。

ヨウスケの奇妙な世界 PART1 腹話術 内容

サンコミックス(朝日ソノラマ) 1979年5月20日発行

・キツネが原(1978.11)

・運命の花(1979.11)

・カメレオン(1979.11)

・不発弾 (1979.11)

・追跡行(1978.9)

・腹話術(1978.8)

・卵(1978.7)

・死人街奇譚(1978.11増刊)

・遊介の奇妙な世界(1978.10)

・客(1978.2)

・墓掘りサム(1978.6)

・ミルクがねじを回す時(1979.2)

・笛(1978.12)

(Amazon紹介ページより)

高橋葉介というと、どうしても「ホラー漫画家」という印象が強いし、初期のファンであっても、まず最初に挙げるその特徴は「怪奇幻想」であろう。

しかし、のちにライフワーク的シリーズとなる「夢幻紳士」がそうであるように、高橋葉介という作家は、「ホラー」や「怪奇幻想」という言葉だけで語れるような作家ではなく、「冒険活劇」「ブラックジョーク」「ラブコメディ」などの要素が、初期短編の時代から、手を替え品を替えるかたちで作品に込められていた、万華鏡のごとき作家だったと言えるだろう。

だが、私が本稿で、特に強調したいのは、その独特の「死をめぐる抒情性」である。

本作品集も、色々な方向性を持つ作品を含んでおり、いわゆる「暗い」ものもあれば「明るい」ものもあって、レパートリー豊富な内容となっているのだが、あえて、それらの作品に「通底するもの」とは何かと考えた場合、それは「憧れの女性」と「死」の2点に集約できるのではないかと思う。

例えば、「キツネが原」は、幼い頃から何度か出会ってきた謎の女性が、じつはキツネの化身であったことがわかり、最後は主人公と結ばれるというハッピーエンドの「異類婚姻譚」で、この作品に特徴的なのは、結婚したその女性は、「鶴女房」のように「当たり前の人間の妻」にはなってしまわず、結婚後もその「キツネ」性を残しており、「満月の夜になると、屋根に登って、コーーンと鳴く」習性だけは残っている、といった点だ。

これに対し、語り手の男性は「やれやれ」という感じを持つだけなので、微笑ましいハッピーエンドということにもなるのだが、しかしこれは主人公が、半分は「あちらの世界」に入った、とも言えるのではないだろうか。

「運命の花」は、花売りの少女から花を買うたびに、その少女が言ったとおりに夢が叶い、主人公の冴えない中年男性は、憧れていた高嶺の花の女性と結ばれることになるのだが、最後はその女性に逃げられてしまう。

そこで、花売りの少女に文句を言いにいったところ、少女が言うには「花は、いずれしおれる運命なのです」。

これがオチになる、この一見シンプルな「落とし話」のような作品も、しかし、「どんな人生を送ろうと、最後はみんな死んでしまう」ということの、暗喩物語だとも解せよう。

「カメレオン」は、憧れの女性の望むままに自分の姿を変えていった少年が、やがてそのせいでモテモテになり、かえってそのことで彼女を怒らせてしまい、「あなたの顔なんか見たくないわ!」とそう言われ、顔まで失ってしまう(のっぺらぼうになる)というオチのお話である。

つまり、「愛する女性」のために「自分」を捨ててしまう男の悲劇が描かれているのであり、これも一種の「死」を描いた作品だと言えるだろう。

「不発弾」は、空から不発弾が落ちてくる街の話で、「憧れの女性」は登場しない。

主人公は当初、この街のそんな特性を知らなかったので大騒ぎするのだが、街の人たちからは相手にされず、真相を知らされた彼も「万が一、爆発したらしたで、それはその時だ。みんなそうしているのだし」と諦めることにする。

これは無論、いつ死ぬかわからない、言い換えれば、いつでも「死と隣り合わせ」の「私たちの生」の不確実性を描いた作品だと言えるだろう。

「追跡行」は、ちょっと毛色の変わった作品で、今なら「フェミニスト」からのお叱りを免れないであろう作品だ。

主人公は「亭主関白」タイプの、裕福な壮年男性(おでこの生え際がやや後退し、口髭を生やした、和装)。その妻が、子供のいない寂しさからか、慈善事業にハマり、やがて「世界平和」を訴えるための世界旅行に旅立ってしまう。彼女を連れ戻そうと、その後を追う夫とその助手だが、妻はいつでもひと足違いで、次の場所へと移動しており、捕まえることができない。だが、その旅先の現地での評判を聞くと、妻は徐々に有名人となって、人々の尊敬を集めており、それがやがては「救世主」と崇め奉られるようにまでなっていることがわかる。

結局、妻はそうした世界行脚の後に日本に戻ってきて、自身の手で実現した「平和な世界統一国家」の設立声明文を読み上げることになっていたのだが、その会場に夫が現れ、妻の頬にビンタ一発をくれて「道楽もほどほどにせい!」と一喝すると、妻はその場でヘナヘナとなって正気を取り戻し、おとなしく家庭に帰って、主人に尽くす良き妻に戻るのだ。だが、彼女の作った「平和な世界統一国家」の方は、彼女という求心力を失ったことで瓦解し、また元の混乱した世界に戻ってしまう。

でも、そんなことは「わしら夫婦」には関係のないことで、大切なのは、夫婦が元の鞘に収まって、平穏な生活を取り戻すことなのだ、というところでこの物語は終わる。

一一そんな本作には、「憧れの女性」も「死」も描かれていないように見える。しかし、これは妻が家庭に戻ることで、彼女自身が「死に」、その死によって、再び世界も「死と隣り合わせ世界」に逆戻りしたという、そんなことを暗示する「寓話」とも取れるだろう。つまり、人間が生きているというのは、死を超えることではなく、「死と共に生きる」ことだというような「死生観」である。

表題作「腹話術」は、言うなれば「マッチ売りの少女」(アンデルセン)の「腹話術」版で、腹話術師の少年の切々たる「孤独」の描かれた、さすがの名品である。

「卵」は、「死と再生」の物語。

「死人街奇譚」は、毎夜墓場から起き来たって、永遠に「街」に尽くすことを命ぜられた、永眠の安楽を奪われた、呪われた死者たちを描いた(スティーヴン・キングを思わせる)物語。

「遊介の奇妙な世界」は、4作の掌編を収める連作短編。クスッと笑える奇妙なお話で、「憧れの女性」や「死」といった、切実なテーマ性からは距離をおいた小品である。

「客」は、死んだ大金持ちの独身女性の遺産を狙って、その家へと押しかける「弔問客」たちを描いた、ちょっと筒井康隆を思わせるようなドタバタ喜劇。

人間の強欲を描いて、生きることの「不浄性」と、死の「汚れなさ」を描いていると理解することもでき、この作品でも、高橋葉介が「死の縛られなさ(死にあることの自由)」に惹かれた人だというのが窺われる。「生きる」ことは「汚れる」ことなのだ。

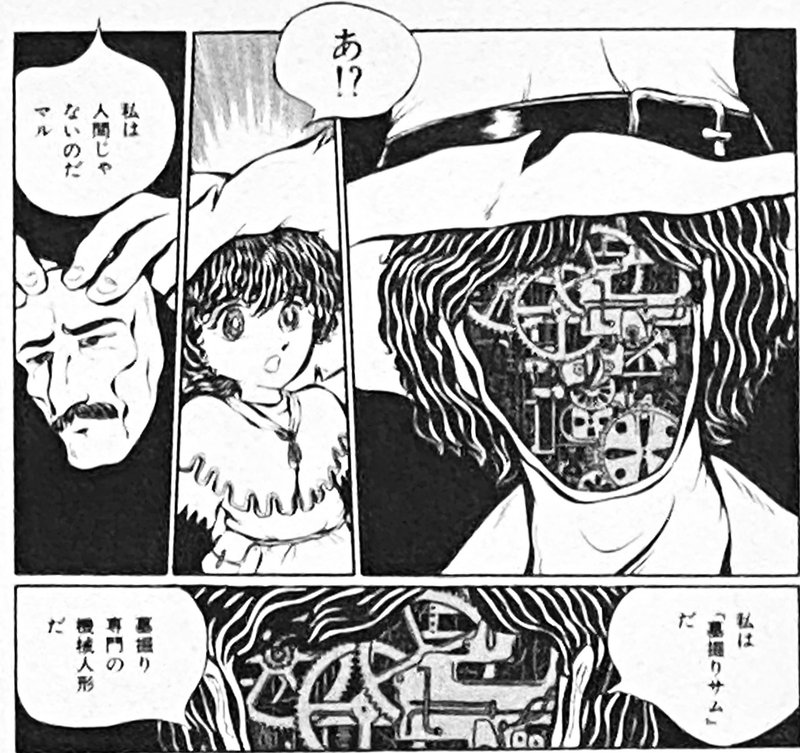

「墓掘りサム」は、原爆戦争による放射能汚染によって、人間が次々と死んでいく終末世界において、そんな人間たちを葬るために、町々を渡り歩く「墓掘りサム」と呼ばれるロボット(アンドロイド)の孤独を描いている。

ある村の少年が、無邪気に問うのだ。「サムが死んだ時は、誰がお墓を掘ってくれるの?」と。一一サムは死んでも、安息の場所を与えられない、唯一の存在なのである。

「ミルクがねじを回す時」は、主人公の少女ミルクをめぐる不思議な話をおさめた連作短編である。

その最後のエピソードでは、世界がいきなり停止してしまったので、ミルクがあわてて、地下深くに隠された「世界のゼンマイ機構」のねじを巻きに行く様子が描かれる。

一一要するにこれは、ミルク自身を含めて、誰も気づいていないのだけれど、じつはミルクは、この世界の「無邪気な神」だということなのである。だからこそ、彼女が望んだ不思議は、すべて実現してしまうのであり、このことが示唆するのは、人は自分の意思で生きているようで、実はそうではないのだといった、一種のドライな人生観だとも言えるだろう。

最後の「笛」は、もはや医者にも見放され、いつ死んでしまうのかと両親を悲しませていた、笛を吹くことが好きな病弱の少年の物語。

そんな彼の枕辺に、ある夜、悪魔が現れて、「お前の笛の音が気に入ったので、命を奪うことはやめた。好きなだけ笛を吹くがいい」と告げる。

その日以来、少年は食事を摂ることもなく、時の経つのも忘れて笛を吹き続けた結果、いつの間にか時は流れて、両親も死に、医者も死に、人類が破滅して、それでも彼は生きて笛を吹いている。

そして、たった一人、地上に取り残されながらも、死を超えて一心不乱に笛を吹きつづけている彼を、異星から空飛ぶ円盤でやってきた宇宙人が見つける。一一と、これはアンデルセンの「赤い靴」を裏返したような作品である。

無論、これも「生と死」の意味や価値を問うており、アンデルセンとは方向性の違う「死」の価値を、共感的に描いた作品だと言えるだろう。

以上、それぞれに作品を紹介してきたが、ここからわかるのは、高橋葉介の作品に共通するのは、一種の「死への憧憬」であり、それはたぶん「生きること」への潔癖な嫌悪感の裏返しだろうということだ。

そして、その際「憧れの女性」が象徴するのは「生死を超えた、その間での幸福」というようなものではないだろうか。

生きているわけでも死んでいるわけでもない、その中間の「どちらでもない、あり得ない理想空間」へ連れて行ってくれるのが、どこか「死の影」を纏った「憧れの女性」なのではないだろうか。

本作品集の中では、きっと評判が良くないであろう「追跡行」に描かれた「元の鞘に収まった、平穏な夫婦生活」とは、じつのところ「同じ墓に入った夫婦の平穏」に似たものだと、私にはそんなふうにも感じられた。

ともあれ、このようなマンガは、今の世には、ほとんどないはずだから、「見たことのない世界」を求める人には、是非とも読んでほしい。

「死」を忘れるための「狂騒」に満ちた今の世の中だからこそ、「死の平穏」への憧れを描いた本作品集を読むことは、生きることの意味を問いなおすためにこそ、意味があると思うのだ。

なお、本稿ではもっぱら「中身」の分析に終始したが、無論「高橋葉介の世界」は、その「唯一無二の絵柄」があってのものであり、「内容」には還元し得ないその「力」によって、この「独自の世界」は奇跡的に存在し得ている。

だから、「中期以降の高橋葉介」を知っている人にも、そのイメージにとらわれることなく、時を超えて現れた新人として、「初期・高橋葉介」を読んでいただければと切に願うところである。

(2024年6月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○