記事一覧

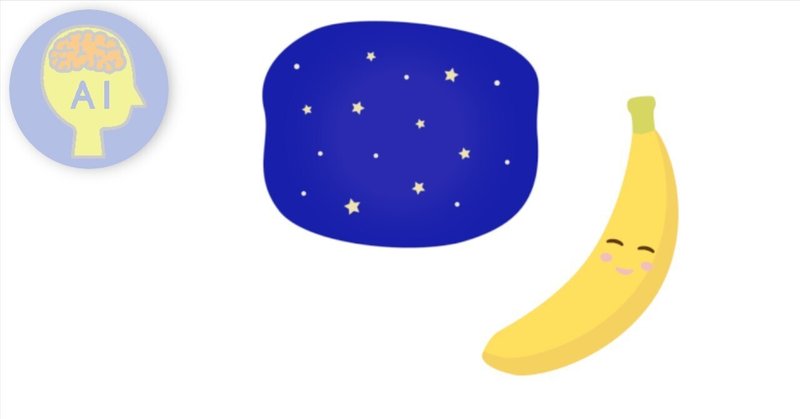

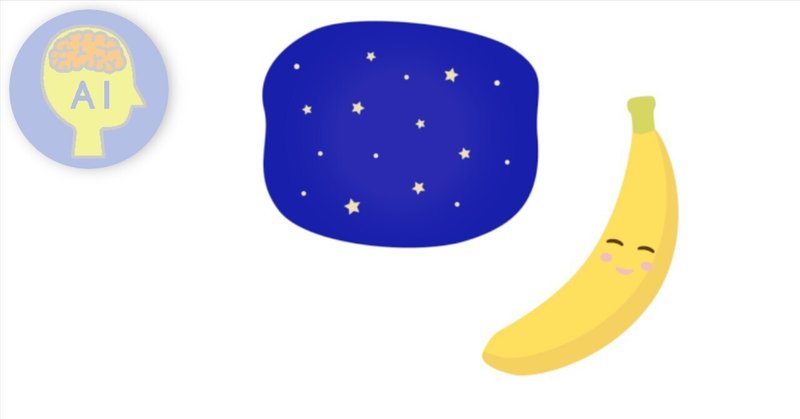

Canvaの画像生成AI機能を使って、短編小説「笑うバナナ」の表紙の挿絵を作ってみた

最近、生成AIにはまっている筆者。

今度は、Canvaの画像生成AI機能「Text to Image」にチャレンジしました!

せっかくなので、過去に文章生成AIに書かせた短編小説の表紙の挿絵を作ってみようと思います。

さっそくCanvaを開いて「Text to Image」をためしてみるCanvaの登録を済ませて、作成画面の左のタブからアプリを選択。

Text to Imageを「使用する

Bardに飽き足らず遂にChatGPTに手を出した!続・過去の記事を推敲させてみた

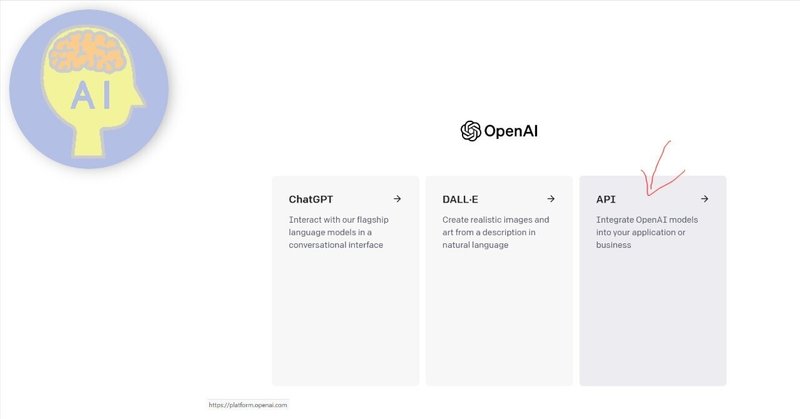

はじめにここのところ、Bardの記事を立て続けに投稿しています

…が、Bardに飽き足らず遂にChatGPTに手を出しました!

といっても有料版には手が出せないので、無料版のGPT-3.5を使用します。

前回Bardで試した過去記事の推敲をさせてみたいと思います。

前回と同じでは面白くないので、今回はChatGPTとBardの両方に「あなたは〇〇です。」と役割を与えて質問してみようと思いま

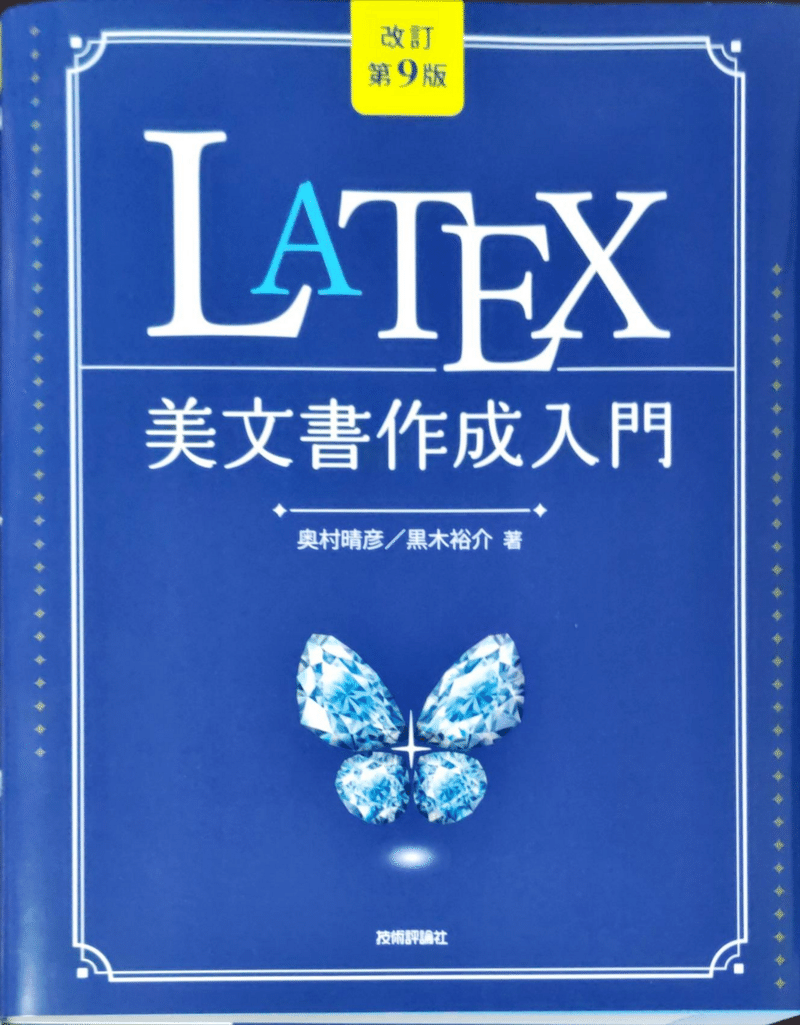

noteの新機能「AIアシスタント」を使って、note本の紹介記事を書いてみた

巷で話題のChatGPT、noteでもこの機能を取り入れた創作支援ツール「AIアシスタント」がスタートしました。

せっかくなんで使ってみよう!

ということで、今回はこちらの本を紹介するという目的でAIアシスタントを使ってみることにしました。↓

『noteではじめる 新しいアウトプットの教室 楽しく続けるクリエイター生活 改訂版(できるビジネス)』

僕がnoteを始めるときにとても参考になっ