2021年9月の記事一覧

常設展レビュー番外編3 新しいミュージアムのあり方の提示と実践―慶應義塾ミュージアム・コモンズ『交景:クロス・スケープ』― 志田康宏

東京都心のビル街の中で堂々たる威容を誇る慶応義塾大学三田キャンパス東門からビルを2つ挟んだ南側に新たなビルができた。慶應義塾ミュージアム・コモンズ(略称:KeMCo)である。2021年4月、慶應義塾の160年を超える歴史の中で集積してきたさまざまな文化財や学術資料を収蔵・展示するとともに、それらを活用した教育・研究活動を行う拠点として開館したこのミュージアムは、慶應の新たな文化発信交流拠点としての

もっとみる【イベント】書店向けweb商談会、今年の秋も参加します!

※今回は、書店様へご案内の記事です。

感染症を取り巻く状況は依然として先が見えないままで、書店様への訪問営業がままならない日々はまだ続いています。そこで今年の春に引き続き、書店向けweb商談会に参加することにいたしました。

※申し訳ありません。書店様向けのイベントのため一般の方はお申し込みできません。

web商談会全体としては、10月4日(月)~10月22日(金)に開催されますが、弊社は現在の

【9月11日 ウィークリー告知まとめ版】ネットで見栄えのいい絵がアートとして残るのか? 展覧会・イベント・アート情報、今週のアラカルト!

ネタがつきないアートブーム。先週の続きです。

最近、展覧会で発表される現代アート、日本画ともども人物画風の作品がとても多くなった気がします。それ以外のモチーフも見かけますが、抽象的な人物画も含めると7、8割くらい占めているかもしれません。それは、アニメ、イラストやゲーム系キャラクターもアートに含ませていることと、自分に入ってくる情報が、グーグルの検索のように自動選択されて、そういう情報ばかり

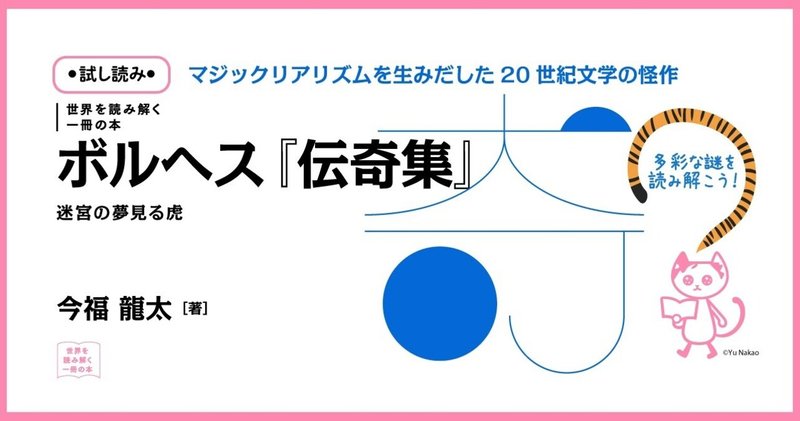

【試し読み】ボルヘス『伝奇集』迷宮の夢見る虎

ブエノスアイレスが生んだ幻想小説の巨匠ホルヘ・ルイス・ボルヘス。

1944年に刊行された『伝奇集』(原題はFICCIONES)は20世紀文学の傑作として奇想奇譚を愛する読者を魅了しつづけています。

「バベルの図書館」「八岐の園」「死とコンパス」など17編の名作を収録したこの短編集は、夢と現実、虚構と現実が織り混ざり、謎や象徴や巧智がはりめぐらされたボルヘス世界の魅力がつまった作品です。

『

【書評に出た本】2021年8月

8月に書評掲載された本を紹介します。

■柯 隆 著『「ネオ・チャイナリスク」研究——ヘゲモニーなき世界の支配構造』中国のプレゼンスに対する危機意識(チャイナリスク)は「外国企業が中国国内で活動する際の不確実性と落とし穴」という従来の定義から「国際社会でのなりふり構わぬ挙動に世界はどう対峙するか」へとフェーズが大きく変わった。

新旧体制が複雑に混在しつつも覇権奪取へと邁進する強国の実態を中国人エコ