記事一覧

子供の「分かんない」をファシリテーションでなんとかする

「分かんない」

そう言って子供が思考停止することってありませんか?

子育てで、よくあるそんな状況へ、ファシリテーションを活用した例です。

今回、子供が学校でスピーチをする機会があるけど、何を話したらいいか分からない、と相談を受けました。その時の経験を書きたいと思います。

スピーチに関する詳細は書きませんが、「自分のやりたいこと」がテーマでした。これに対し、「何を言えばいいかわからない」と相

技術者・研究者が持つ力を引き出すためのワークショップデザイン

※本記事は、「研究開発リーダー」2021年9月号に掲載したものをベースとし、一部加筆したものです。

1.はじめに ワークショップとは、主体的に参加したメンバーが共働体験を通じて創造と学習を生み出す場[1]であり、研究開発の現場でも、イノベーションを目的としたワークショップに関わる機会が増えている。また、革新的イノベーションの創出に向けた対話ツール [2]などのように、ワークショップ運営に関する知

”ファシリテーション” は 陰キャの生存戦略である

問い:陰キャは、組織の中でどうすれば生き残れるのか?

答え:ファシリテーターになろう。

ということについて書いてみます。

1.そもそも陰キャってどんな人?こちらの記事によると、

というのが特徴とのこと。

これを踏まえると、私は陰キャだな。。。

2.ファシリテーターってどんな人?こちらはWikipediaにありました。キラキラしているイメージ。

陰キャがなるのは無理なのでは?と思えちゃい

ブレストでの問いの立てかた

ブレインストーミングのファシリテーションを依頼されることが度々あります。

先日、依頼者から

「普段、どのように問いを立てているのか?」

と聞かれたので、ちょっと整理しました。

本記事の対象私がブレストを実施するのは、多くの場合は研究者・技術者相手です。そのような方が参加する場での問いを対象にします。

前提ブレストを通じて得たいアイデアは、既存の事業や技術に関連したものとします。未経験の領域な

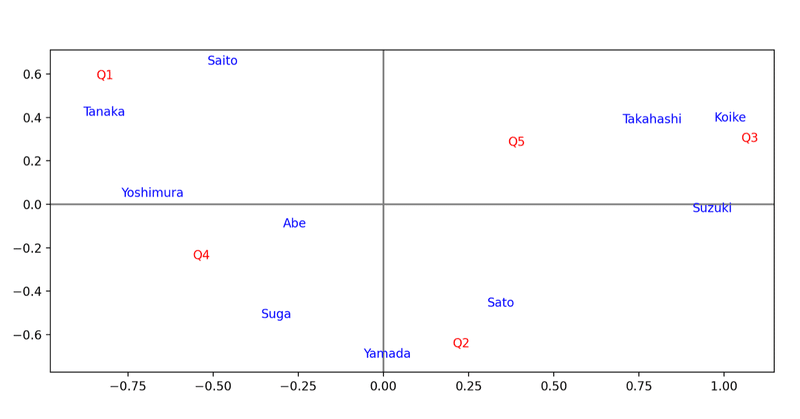

コレスポンデンス分析を使ったチーム分け

ワークショップで出たアイデアの整理に、統計的手法を使う方法について、下記にて紹介しました。

このように、分析をワークショップに活かす使い方について模索している内容を、備忘録もかねて記載したいと思います。

なぜやろうと思ったのか?今回使ってみる手法はコレスポンデンス分析です。これは、先の記事で述べた数量化3類と基本的には同じ内容です。pythonを勉強する中でこの記事を見つけたので、何かやってみ

話下手? いいえ、聴き上手です!

懇親会などのお酒の席で、会話に入るタイミングって難しくないですか?

乾杯の挨拶って突然振られると焦りませんか?

そんな私ですが、ファシリテーターをしています。ファシリテーションでは、参加者のお話をまずは聴くことが重要です。

対話の機会があった方から、私は傾聴力が高いと言われたことがあります。ファシリテーションをしていたから、自然と傾聴力が高くなったと思っていました。しかし、原因は話下手だったか

なぜ教科書が読めないのだろう?

新井先生の講演を聞きました。

新井先生は、東ロボ君プロジェクトを推進されていた方です。

講演内容は、下記の書籍がベースになっています。

https://www.amazon.co.jp/dp/4492762396/

講演の中で、下記のようなお話がありました。

2で割りきれる数を偶数、それ以外の数を奇数と言います。

下記から、偶数を全て選びなさい。

① 8

②110

③65

④0

※選択

オンライン会議の欠点を逆に活かすための3つのコツ

最近、ZoomやSkype等のWeb会議システムの活用が注目されていますが、リアルとは違う面が、不満を生んでいます。

そんなWeb会議を良いものにするコツは3つあります。

コツ① 無理に進めようとせず、不馴れな参加者を思いやり、受け入れる。

コツ② 話し出せない人に声をかける。

コツ③ 話した内容を整理して伝える。

以下では、これらのコツがなぜ必要かの理由を記載します。リアルが好きな方に

天才と秀才と凡人がいるチーム

天才を殺す凡人、という本を読みました。

https://www.amazon.co.jp/dp/4532322537

天才は創造性、秀才は再現性、凡人は共感性を軸としていて、お互いが理解できない、というものです。

はじめの方だけを読むと、人をある種のタイプに分類し、人間関係をどのようにするか、を記載してあるのかと思いました。

ですが、本書の後半では、誰もが三つの軸を持っていて、その顕現度合

バリューグラフによるアイデア創成

何か新しいことを考えようとしたとき、考えるきっかけが必要です。

このきっかけとしては、多くのことが考えられますが、今ある何かを起点とすることが多いと思います。

一番多いのは、今、課題があって、それを解決する新しいことを考えること。しかし、多くのケースでは、自分が気づいている課題には、他の多くの人も気づいています。

そのため、わかっている課題に対しては、多くの場合、すでに他の人がアイデアを考え

オンラインWSで出たアイデアを親和図にまとめる

◼️発散と収束優れたアイデアやインサイトを得るためには、「発散」と「収束」のプロセスを盛り込んだワークが有効です。

発散の代表例がブレインストーミング。

これは、参加者同士がワイワイと意見を出し合って、誰かのアイデアに乗っかってアイデアを広げていくものです。

収束の代表例が親和図。

これは、出されたアイデアを見ながら、参加者同士が似たアイデアをまとめたり、気になるアイデアをくっつけたりしながら

テキストコミュニケーションでの心理的安全性

インターネットではこれまではテキストコミュニケーションが主体でした。

好みの掲示板、スレッドがあり、そこに書き込むのも内容を読むのも楽しい。顔が見えなくても。

そこには ここに集まっているのは仲間 という意識があったと思います。

一方で、最近増えているビジネスチャットツール。

仕事の仲間でやっているはずなのに、投稿されずに使われなくなることも多々あります。

これはなぜでしょうか?

私は