#小説

コンラッド「闇の奥」(1899年)

映画「地獄の黙示録」の原作として有名な作品。あの映画が好きな人はこの本も好きになると思う。

本書は「私」が「マーロウ」から話を聞くというスタイルをとっている。

マーロウはコンゴの川を船で移動してクルツという人物に会いにいったときのことを語る。

wikiを見ると、コンラッド自身「1890年にベルギーの象牙採取会社の船の船長となって、コンゴ川就航船に乗り[5]、さらに陸路でレオポルドヴィル(キンシャ

バルザック「ゴリオ爺さん」(1835年)

冒頭、風景描写や人物に関する説明が延々と続く。

この調子で最後までいくのではないかと不安になりはじめたころに物語がはじまる。そこからはどんどんストーリーが転がり、最後まで楽しめた。

1815年以降のパリ。

場末の下宿屋ヴォケール館に住む人々の中に、落ちぶれた製麺業者のゴリオ爺さんがいた。実は彼には二人の娘がいる。彼女たちが社交界で生き抜いていくために、ゴリオ爺さんは私財を投げうって支えているのだ

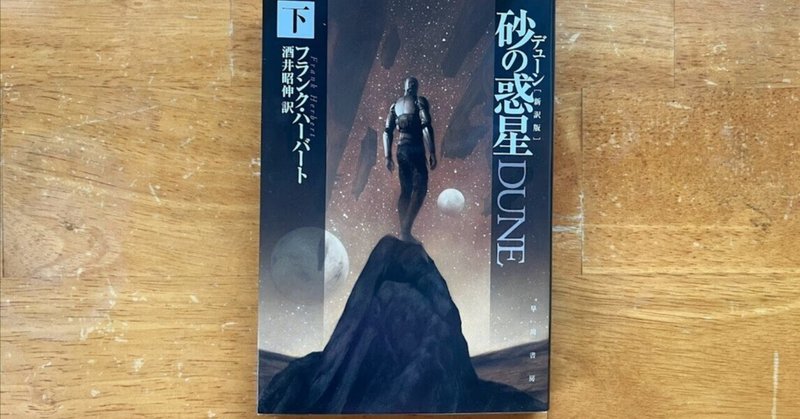

「デューン砂の惑星 下巻」(1965年)

シリーズはまだまだ続くが、「砂の惑星」としては最終巻。

デヴィッド・リンチ版、ヴィルヌーヴ版の映画で散々観ているので、プロットに関してはすでに知っている。

この巻でハルコンネン男爵の甥であるフェイド=ラウサが登場する。

一方ポールは、フレメンの宗教的指導者となっていく。その過程で以前の部下であったガーニーと再会する。

力をつけたポールは、皇帝との最終決戦へと突き進む。

有名な作品なのですでに

フランク・ハーバート「デューン 砂の惑星」中巻(1965年)

フランク・ハーバート「デューン 砂の惑星」中巻(1965年)

ハルコンネン家の襲撃を受けて、アトレイデス家は壊滅的な打撃を受ける。

ポールとジェシカは戦いを生き延びて砂漠に逃れる。

フレメンと出会い、試練を経て、ふたりは砂漠の民に受け入れられる。

一方、ハルコンネン家には皇帝から調査が入ることになる。

ストーリーの大部分が砂漠や洞窟といった、フレメンの活動エリアで展開される。上巻のような大規模

ダロウェイ夫人(1925年)

これはおもしろかった。

いわゆる「意識の流れ」という手法を用いた小説。

登場人物が考えていることが、川の流れのように描写されていく。ある人物から別の人物へ、さらにまた別の人物へ。無関係な人物についても描写されているように感じるときもあるが、実は関係がある。

ストーリーの枠組みはシンプルだ。

朝、主人公のダロウェイ夫人ことクラリッサが、家を出てパーティ用の花を買いにいくところから物語がはじまる。

ルシア・ベルリン「掃除婦のための手引書」

なかなかよかった。

自分の人生をもとにしたフィクション、という位置づけなのだと思う。謝辞のページにブコウスキーの著書を出版していた「ブラックスパロウ」や、作家のバリー・ギフォードの名前が載っていた。ブコウスキーやギフォードの名前を聞いてわかる人は、本作の位置づけもざっくりとつかめると思う。

日本の作家だと、中島らもあたりが意外と近いのかなとも思う。あそこまでめちゃくちゃではないんだけど。

な

パパ・ユーア クレイジー

なかなかよかった。

サローヤンが自分の十歳の息子の視線を借りて、父親との生活を描く。

十歳の子どもがこんな会話をするだろうか、という印象だが、アメリカではそうなのかもしれない。むしろ大切なのは、物事にたいして自分なりの視点や考えを持つということで、そうすることによって自分なりに世界を見つけていくことができる。その過程とは、ディスカッションを大切にするアメリカという国の教育そのものなのかもしれない。