お薦めの1冊✨『農業のマーケティングの教科書』岩崎邦彦著

いつも、このnoteにお立ち寄り頂き、ありがとうございます💛

「人生とは何か?」という私にとって非常に大きなテーマにハマってしまった時期に片っ端から読み漁った書物さん達📚(何百冊読んだか忘れました😢)の中で、私が好影響を受けたお薦めの1冊について、時々、紹介させて頂きます💛

今日は、その17冊目です。📚📚📖

(目次)

1.この本の魅力を纏めるとどういうことですか?

2.この本で学んだことを整理するとどういうことですか?

3.この本に書いてあることを実践してみて感じたことは?

1.この本の魅力を纏めるとどういうことですか?

「食」と「農」を結ぶ。農業は人々の「幸せ」の源泉となる産業であると著者は述べる。しかし、今日「売れない」「稼げない」「うまくいかない」と嘆く生産者が少なくない。では、どうすればもっと元気になるのだろうか。どうすれば農業が活性化するのだろうか。その為のキーワードは「マーケティング」だ!と言い切るところ。

*調査情報:全国の消費者2000人対象。(株)ネオマーケティングが運営するアンケート専門サイト「アイリサーチ」を用いたWEBアンケート方式で、岩崎研究室が実施。調査対象は20~60代以上の男女。性別は男女均等。年代も均等。

2017年11月2日初版

2.この本で学んだことを整理するとどういうことですか?

😆はじめに

日本は、高品質の農作物とおいしい食が溢れる素晴らしい国。農業の技術レベルも高い。全国各地の生産者に聞いてみると、「味では負けない」「品質には自信がある」「技術では負けない」と答えるが、その後に決まって続くく言葉は、「だけど、売れない」「だけど、儲からない」「だけど、うまくいかない」

あなたは、次の分の空欄にいくらと入れるだろうか。

・トマトの購入に1回あたり「 」円まで払うことができる。・茶葉の購入に1回あたり「 」円まで払うことができる。

調査結果の平均金額は「トマト」は329円。「茶葉」は848円。

では、次はどうだろうか。

・おいしさの感動に「 」円まで払うことができる。・リラックスしたひと時に「 」円まで払うことができる。

調査結果は、「おいしさの感動」は5,292円。「リラックスしたひと時」は3943円。消費者は、トマトという農作物を買うのではなく「おいしさ」を買っている。消費者は、「茶葉」が欲しいのではなく、お茶を飲んで「リラックス」したいのである。

・20世紀の農業は「押す力」 農業者➡「売り込み」➡消費者

・21世紀の農業は「引き力」 消費者➡「買いたい」➡農業者

食と農をつなぐキーワードは、「マーケティング」

🤨第1章 農業を再定義しよう

農業は人々の「幸せ」の源泉となる産業である

🙄第2章 農業にマーケティング発想を

農業のマーケティングとは、「農」と「食」をつなぎ、顧客を生み出す活動である。

・トマトという「農作物」を買うのではない。おいしさ、健康、おしゃれな食卓といった「価値」を買っている。・「茶葉」という「農作物」を買うのではない。リラックス、やすらぎ、健康といった「価値」を買っている。・ウナギという「水産物」を買うのではない。ごちそう、元気、栄養価といった「価値」を買っている。・「花」という「植物」を買っているのではない。感謝の気持ち、癒し、快適な空間といった「価値」を買っている。

・「食べるもの」の日がなぜ普及しないのか

・「食べるモノ」から「食べるコトへ」

・マーケティング志向の農業者に欠かせない、3つの力・・・①顧客の心や生活を想像する力:想像力②顧客の気持ちを感じる力:共感力③顧客の1歩先を行き、消費者が買いたくなるコトを提案する力:提案力

・あなたは、次の空欄にどのような言葉を入れるだろうか。

トマト+「 」=満足

➡生産者があげた単語1位:おいしさ2位:品質3位:うま味・うまさ

➡消費者があげた単語1位:チーズ2位:パスタ3位;塩

生産者目線を強制的に消費者目線に変える方法・・・・①「売る」という言葉を禁句にし、「買う」と言い換える②「何」ではなく、「なぜ」で発想する③「食べるモノ」ではなく「食べるコト」をイメージする④農作物をつくるのではなく、顧客をつくると考える⑤小売店に行って、自分が生産した農産物を自腹で買ってみる

😚第3章 品質を決めるのは消費者である

・生産者目線の品質≠消費者目線の品質。人は、味覚だけではなく、視覚、聴覚、嗅覚、触感を含めた5感全体で味わっている。加えて、人は頭や心でおいしさを感じる。そう考えると、「おいしさ」は、農場だけでは生まれないことが理解できる。農作物だけをみていても、「おいしさ」を提供することが難しいこともわかる。

☆彡「知覚品質」をいかに高めるか・・・

①「ブランド」で知覚品質が高まる

②「見える化」で知覚品質が高まる

農業のマーケティングは、「視覚より、味覚」ではなく、「視覚も、味覚も」大切。おいしい=美+味

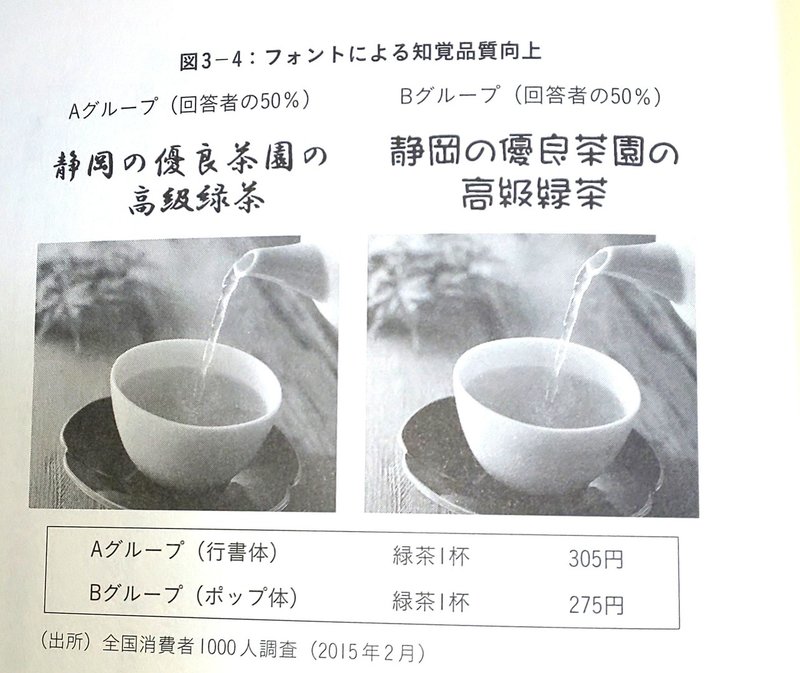

③フォントで知覚品質が変わるか

p63より一部抜粋

④「言える化」で知覚品質が高まる

自分が生産した農作物の特徴を説明できない農家が多い

⑤「物語」で知覚品質が高まる

p73より一部抜粋

⑥「掛け算」で知覚品質が高まる

⓻「陳列」で知覚品質が高まる

⑧「価格」で知覚品質が高まる

🤗第4章 うまくいっている農家にはどのような特徴があるのか

・好業績に影響を及ぼす要因・・・1位:消費者と交流している、消費者の声を聞いている~直売所、食のイベント、農業体験、農家レストラン、農園カフェ、消費者モニターの活用、アンケート調査の実施、更にはインターネット上のコミュニケーションなど様々な接点で声を聞いている2位:価格競争に巻き込まれにくい~価格決定にかかわることができている、自分で価格を決めることができる3位:安定的な販売先を確保している~出口戦略にも力を入れている4位:核(シンボル)となる商品がある~ひとつでも明らかに優れているモノを作ることの方が効果的。5位:女性の力を積極的に活用している 逆の業績にマイナスの影響を及ぼしている要因:収穫するところまでが、私の主な仕事である~農作物の価値が生まれるのは、農場ではなく、食事の場である。

😁第5章 どうやって強いブランドをつくるか

「ブランドの力」は、「品質」や「価格」を超える。

モノづくり≠ブランドづくり

ブランドづくりはモノづくりを超えるということ。品質の良さは、ブランドづくりの前提である。ブランドで表面をつくろうのではなく、中身が大切だというのは間違い。

ブランド力を評価する方法・・・・①名前の後ろに、「らしさ」という言葉をつけてみる②目を閉じて、頭にイメージを浮かべてみる

ブランドと名前の違い・・・・検索エンジンを利用して、地名(京都、北海道、埼玉、栃木)の画像検索をしてみよう。検索結果で上位に表示される画像が、多くの消費者が描いているイメージに近いはずだ。「京都」「北海道」を画像検索すると、いずれも、その地域ならではの写真がでてくる。この結果からも、京都、北海道を地名を超えたブランドだといえる。一方、埼玉、栃木を入れると、画像が一切でてこない。(本には記載あり)

ブランドに関する誤解・・・①知名度を高めればブランドになる②品質をを高めればブランドになる③広告宣伝費がないとブランドができない④まずは、ロゴをつくろう⑤数の多さを売りにして、ブランド力を高めよう

強いブランドにはどのような特性があるか・・・①ブランド・イメージが明快である②感性に訴求している③独自性がある④価格以外の魅力で顧客を引きつける⑤情報発生力がある⑥口コミ発生力がある

😏第6章 「違い」が価値になる

・個性化は特殊化ではない・・・・・小さな違いでも、消費者に明確に伝われば、大きな個性になることを、デコポンや四つ葉のクローバーが教えてくれる。

・危険な横展開という発想・・・・・ヨコ展開で、ヨコが広がれば広がる程、ライバルとの重なりも生じる。「手間がかかる」「苦労する」「面倒だ」「効率が悪い」「大変だ」実は、こういった言葉がブランド作りと相性が良い。ヨコ展開が難しいから。

・いかに個性をだすか・・・・①「味覚、香り、食感」で個性化②「形状」個性化③「サイズ」で個性化④「色」で個性化⑤「パッケージ」で個性化⑥生産方法、栽培方法で個性化⓻肥料・エサで個性化⑧品質基準で個性化⑨生産場所で個性化⑩「ずらし」で個性化⑪ストーリーで個性化⑫利用シーンで個性化⑬用途の限定で個性化⓮売る場所で個性化⓯逆張りで個性化

👳♀️第7章 どうすれば六次産業化は成功するのか

昨今、全国で農作物の生産(一次産業)×加工(二次産業)×流通販売(三次産業)を掛け算した「六次産業化」が盛んに進められている。

「六次産業化」の成功の3つのポイント・・・・・①独自性②販売ルートの確保③高品質・安心安全

いかに売れ続ける商品をつくるか、ロングセラー商品を生み出すポイント・・・①おいしすぎない?!②変わらないものと変わるもののバランス③近視眼にならない

😄第8章 農業の体験価値を伝えよう

コトの中に農作物を位置付ける、1の体験は100の広告に勝る

消費地に行くより、産地に来てもらう

p168より一部抜粋

☆彡「農業」と「観光」を掛け算しよう

農村観光にひかれる人々は、どのような特性を持つのか・・・①現地の人との出会い・交流②自然③学び④体験⑤ならではの商品と食

☆彡「農業」と「飲食業」を掛け算しよう

例えば、農業レストランにひかれる人々の特徴・・・・①小規模店志向②健康志向③食の口コミ発信源④グルメ志向⑤環境志向⑥リピート志向

🐔第9章 さあ、前に踏み出そう!

マーケティングの失敗を招く4つの誤解・・・・①「〇〇離れ」だから、厳しい」という誤解:業界の不振の原因を、消費者に帰属させる意見を聞くことが多いが本当だろうかと疑うこと。外的要因ではなく、内的要因の可能性もある。内的要因は自分で変えることができるはずである②後継者がいないから、厳しいという誤解:好調な農業者には後継者がいる。効率的なマーケティングを実践して、後継者問題の多くは解決するはずだ。③規模が小さいから、競争力がないとう誤解:21世紀の消費者ニーズである、個性、質、専門性、本物、感性、地域といった次元において、優位に立てるのは、小規模農家ではないか。④経営改善をすれば、強くなれるという誤解:弱みの改善ではなくて、強みの活用、強化が必要

3.この本に書いてあることを実践してみて感じたことは?

成長著しい 坂ノ途中🔥

参考になるマーケティング

6次産業化の取組事例🔥

農林水産省発信🐔🐷🐶

お役に立てれば幸いです🌈✨💐

最後までお読みいただき

有難うございました😉😊😀🤗🍀😘

この本の勇気人生評価 ➡ MAX🔥🔥🔥🔥🔥(5つ)

世の中の人の役に立ちたい。人生を勇気付けてあげたい。会社の成長を応援したい。その為の「癒し活動費」に充当させて頂ければと思っております。厚く御礼申し上げます。