#サッカー

エコロジカルアプローチ①-学習者中心の最新トレーニング理論-

1.はじめに僕がエコロジカルアプローチに触れるキッカケとなったのは、当時大学4年生の時に戦術的ピリオダイゼーションの論文を漁っている時でした。

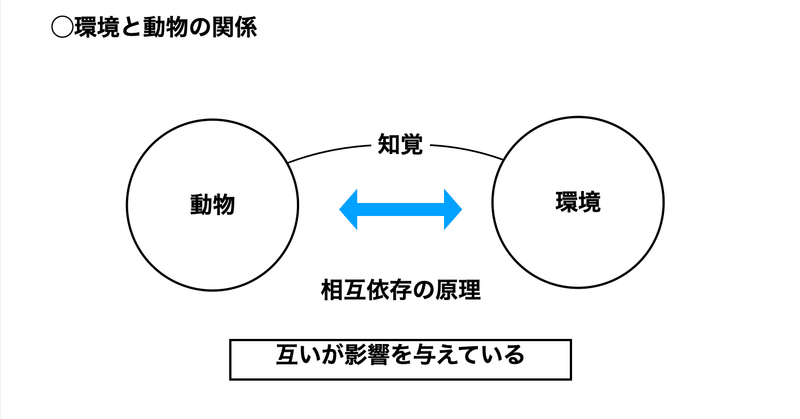

やたらと「生態心理学」というワードが出てきました。生態心理学とはギブソンという心理学者が唱えた理論です。

そこからそのワードを基に紐解いていくと辿り着いたのが「エコロジカルアプローチ」です。この理論は日本で当たり前とされているコーチの言語による『矯正』的

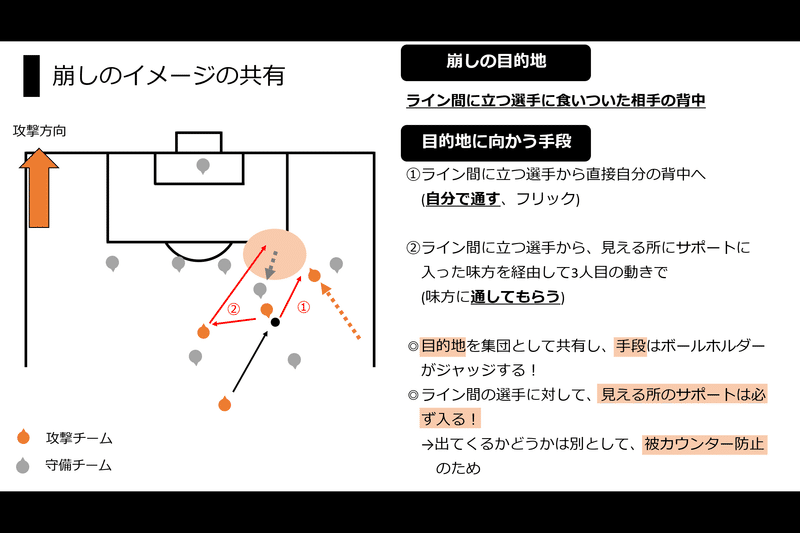

「RYUGA's FOOTBALL note」02.Build-upにおいて有効な2つの集団戦術 ~サイドチェンジと3人目の動き~

先週よりスタートしました、「RYUGA’s FOOTBALL note」。2回目の今回は、前回に引き続きBuild-upに関する記事を書いていきます。

なお、前回の記事をまだご覧になっていない方は、ぜひこちらから覗いてみてください。

復習

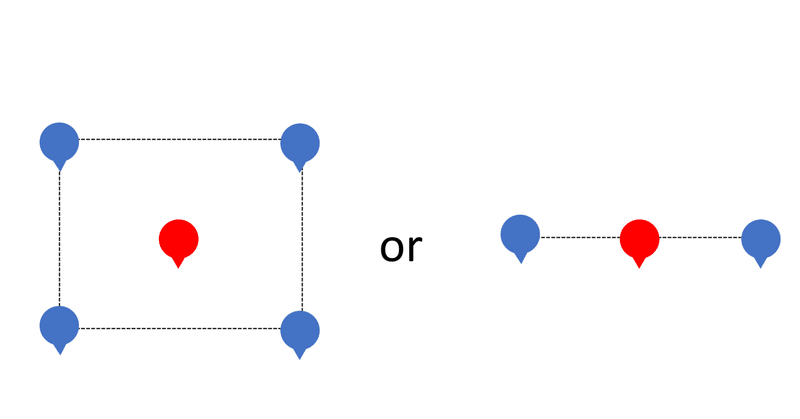

では、内容に入っていきます。まず前回の記事でお話しした「2人の間」と「4人の間」の概念を復習します。

「2人の間」とは、いわゆる相手選手間のライン上にポ