03_個人戦術「Desmarque」実践編

こんにちは。いつも記事をご覧いただきありがとうございます。

今回は、前回紹介した、個人戦術「Desmarque」を習得するためのトレーニングを3種類、紹介していきます。

前回同様、非常にボリュームのある内容となりますが、是非最後までご覧ください!

なお、前回までの記事をご覧になりたい方はこちらから↓

(記事の最後にも載せています)

第1回:2人の間・4人の間とTercer Hombre

→ https://note.com/kaku2_ryuga/n/nc86bf7da5df5

第2回:個人戦術「Desmarque」徹底解説

→ https://note.com/kaku2_ryuga/n/nf74ef8cfb8cd

「フェイク」ではなく「キャンセル」

TRメニューを紹介する前に、TRを実際に行うにあたって重要となる考え方を1つ説明したいと思います。

僕自身、大学2年生になるまでは、

自分が本当に行きたい方とは逆に、フェイクの動きを入れてから動き出す

という考え方のもと、Desmarqueを行ってきました。しかし、実際に上手くいく回数が多かったかと言われると、答えはNoです。僕自身、本職がサイドバックだったこともありますが、Desmarqueはあまり得意ではありませんでした。しかし、考え方1つで、成功する回数が格段に増えるようになったのです。

では、どのような考え方のもとDesmarqueを行えばよいのか。それは、

まずは相手が嫌がる場所で受けようとする。

それに対して相手が対応してきたら、その時は本来受けたかった場所とは逆方向へと動き直す。

という考え方です。

前者と後者で何が違うのか。前者のまずいところは、フェイクの動きを入れた時点で相手がそれに釣られると決めつけてしまっているところです。

具体的に言うと、最初から「自分は足元で受けたいから、わざと裏へ抜ける動きをして、相手を動かしてから足元で受けよう」といった風に、自分の頭の中で、勝手に決め打ちした上で動いてしまっているということ。実際の試合では、相手がどう動くかなんて決して自分がコントロールできる要素ではありません。

それに対して後者の考え方では、「相手の嫌がる場所で受けようとする」という所が、前者と決定的に違う点です。これはDesmarqueを行う目的である「優位な状況でボールを受ける」ということにも関連してきます。

すなわち、足元で受けるなら、より相手と距離を取った状態で受けること。背後でボールをもらうなら、フリーでスルーパスをもらうこと。これらが俗にいう、「優位な状況」です。これらの状況を作り出すための動き出しをすれば、相手は必ずその動きを嫌がって対応する。その時の対応をよく見て、動きを「キャンセル」し、逆方向へ動きなおす。これが、本来のDesmarqueの一連の流れです。

前回の記事にも登場した図を用いて、例を出してみましょう。DFにとって、一番とられたくないのは自分の背後のスペースです。そのスペースへ、適切なタイミング、すなわち、「よーいドン」のタイミングで走りだそうとすれば、相手DFはそれを嫌がって下がります。その動きを見て、パスの受け手の選手は、背後への動きを「キャンセル」し、すぐさま足元でパスを受けようと動き直す。これが、僕の考える正しいDesmarqueです。

まとめます。まずは、「優位な状況」でボールを受けるために、正しいタイミングで動き出すこと。そうすれば必ず相手は対応してくるから、その動きを見て自分の動きを「キャンセル」すること。決して、動き出す前から、「フェイクを入れて相手をだましてやろう」などと考えるのではありません。相手の嫌がる場所で受けようとするから、相手は動くのです。その動きを見て、自分の動きを柔軟に変更できる選手こそ、Desmarqueの上手な選手です。

①2+1on1

では、具体的にDesmarqueを習得するトレーニングメニューを紹介していきます。

まずは、最もシンプルなトレーニングです。パス交換をする2人の前方に、攻撃と守備の選手を1人ずつ配置します。攻撃選手はタイミングよくパスを受け、ラインを突破すれば勝ちです。

ポイントは大きく分けて2つ。

・動き出すタイミング

・相手の動きの矢印が見えるよう半身で動き、矢印の逆を突き続ける

まずは1つ目。これはこれまでも紹介してきた通り、「よーいドン」で動き出すのか、「フライング」で動き出すのか、ということです。

私が指導しているチームでこのトレーニングをやったとき、初期によく見られた現象は、ボールホルダーがボールを止めた瞬間、すなわち、「よーいドン」のタイミングで、ボールホルダーに寄って行くアクションをする、というものです。

この現象がなぜ良くないのか。1つは、「よーいドン」のタイミングは相手DFからしてもパスが出てくるタイミングが読みやすく、攻撃選手がボールを受けたタイミングで勢いをもってボールにアタックできるから。もう1つは、相手に背後の怖さを見せることなく、ただ単に自分が足元でほしいということだけでボールホルダーに寄って行っているからです。

私がこの現象を改善するために行ったアプローチとしては、「まずDFからして一番とられたくないのはどこか?」といった問いを投げかけ、「とるべき優先順位の一番は背後だ」と再認識させました。

そしてその上で、じゃあ具体的にどうやって背後をとろうか、といった話に持っていきます。ここで初めて、先ほどのタイミングの話がでてきます。ここでは、コーチ自身が攻撃役として入って実演するのが分かりやすいと思います。

以下、実際に私が中学生の指導現場で行った選手とのやり取りの内容を記しておきます。(ここでは、「フライング」で「Desmarque apoyo」を行うことを提案したときの会話を載せております。)

コーチ:(後ろの2人のパス交換の中で、トラップした瞬間に実際に足元に寄って行く)

「このタイミングだと、DFの人はタイミングをつかみやすい?つかみにくい?」

DF役の選手:「つかみやすいです」

コーチ:「じゃあ、そのタイミングより少しずらして動いてみよう。例えば、少し早めに、ボールの移動中に動いてみる。すると、ボールホルダーがトラップした瞬間にDFがついてこなければフリーでもらえるし、逆に食いついてきたら今度は背後をとれるよ。」

特に最初の段階では、このように丁寧に、いつ、どこに動くのが効果的なのか、説明する方が良いと思います。特にこのトレーニングは、私自身、Desmarqueを行う上で最もシンプルな構造を切り取ったトレーニングだと考えているので、その分、「いつ動くか」「どのように動くか」といったことのみに集中できます。選手にはトライ&エラー繰り返しながら、徐々にタイミングを掴んでもらいたいです。

さて、長くなってしまいましたが、ポイントの2つ目についても解説していきます。

今までこのトレーニングをやってきて、多くの選手が初期の段階では、ボールに対して正対した状態で駆け引きしている状態になります。いわゆる、ボールと自分だけの関係になってしまっている状態です。しかし、このトレーニングにおいて最も重要なのは、動きの中で相手の矢印を見れるかどうかです。

それを実行するには、ボールに対して半身であることが望ましいです。具体的には、ボール、そして自分をマークしている相手選手をそれぞれ視野の両端(間接視野)に収めつつ、駆け引きするということです。

そして、動き出してからボールを受けるまでの間にも、ボールに夢中になるのではなく、自分の意識が相手に向かっていることが重要です。自分の動きに対して相手がどこまでついてきているのか、あるいは、ついてきていないのか。それを見極めた上で、最終的にボールを受ける地点を判断します。

選手にはよく、「動きなおせ!」とコーチングします。すなわち、自分が最初、足元でボールを受けようとしていても、相手がそれを警戒しているのなら、背後へ抜ける動きに切り替えること。柔軟に判断を変えられる選手がDesmarqueの上手な選手だというのは、これまでも申してきた通りです。

以上が、このトレーニングにおける2つのポイントです。大変長くなってしまいましたが、それだけ、このトレーニングは重要だと私は考えています。

パスの出し手も含めて、「相手の矢印を見る」という部分はすごく鍛えられると思います。

②2+2on2

さて、続いて紹介するのは、先ほどのトレーニングに攻撃選手、守備選手を1人ずつ追加し、パス交換する2人の前方に2on2を配置したトレーニングです。

このトレーニングのポイントも先ほど同様2つ。

・攻撃選手1人1人が、目の前の相手に対して優位な状況でパスを受ける

・相手の矢印を「集団で共有する」

順番に見ていきます。まずは1つ目について。

このトレーニングの構造上、守備選手が見るべきマークの相手はほぼ固定されると言っていいでしょう。つまり、先ほどのトレーニングから人数が増えただけで、構造的にはあまり変わっていないということです。重要なのは、いかに攻撃選手がタイミングよくDesmarqueを行い、優位な状況でボールを引き出せるか。それが達成できて、初めてスタートラインに立てます。

次に2つ目について。1つ目のポイントが達成できたとします。それが、背後をとるという形で達成できたとすれば、その時点で攻撃の勝ちですから、今回はパスを足元で、かつ、優位な状況で受けたとして、話を進めていきます。すなわち、Desmarque apoyoを行い、結果として、相手と十分に距離がある状態でパスを受けることができた状態です。

このとき、DFの対応として考えられるのは、距離を開けられたので、今度はその距離を詰めようと、やや強めにアプローチしてくるというもの。その時、DFの動きとしては、大きな矢印が生まれることになります。攻撃としては、この矢印の逆を突ければ、突破できる可能性が高くなります。

では、どのようにして逆を突くか。1つは、ボールを受けた選手が個人で突破してしまうというもの。ボールを受けたのがテクニックに優れた選手、あるいはスピードのある選手だと、相手が慌ててアプローチしてきたその勢いを利用して突破してしまうのも十分可能であると思います。

ここで重要視したいのは、もう1つの手段です。それは、ボールを受けた選手に対してアプローチしてきたDFと、もう1人のDFとの「縦のギャップ」を共有するということです。

これが俗にいう「ワンツー」というもの。その根本にあるのは、上のような状況であると思います。

すなわち、ボールホルダーに対して勢いよくアプローチしてきたDFの矢印を、2人の関係で突破するということ。このトレーニングでは、その原理の部分まで詰めていきたいです。「ワンツー」という言葉だけを切り取って、ドリルのように練習するのではなく、相手の矢印を見た上で、その逆を突く手段として、2人のイメージが「ワンツー」に一致すること。それができて初めて、試合中でも使えるような技術になりえると思います。

③2+1on1+1on1

最後に紹介するのは、Desmarqueに加えて少し集団戦術の要素も含んだ複合的なトレーニングです。後ろで2人でパス交換をしている状況はこれまでと同じで、それに加え、今度は1on1を2列にわたって配置しています。

流れとしては、前にボールが入ったら、後ろでパス交換をしていた2人のうち1人が関わって2on1で中央のラインを突破します。その後は、同じように前のグリッドで2on1を行い、一番奥側のラインを突破すれば勝ちです。その際、例えば手前の選手を通り越して、一番奥の選手に縦パスを当てることも可能です。そうなった場合は、1列目の選手がそれに対して関わり、2on1を行います。とにかく、各グリッドにおいて2on1でライン突破を目指すゲームです。

このトレーニングでは1on1を行う攻撃選手が2人いるので、それぞれに成功のためのポイントを設けたいと思います。

まず、1列目の選手について。ポイントは、

1列目の攻撃選手がDesmarqueを行うときの、ボールホルダーとの角度は斜めにとる

ことです。

このトレーニングには、集団戦術である、3人目の動き(Tercer Hombre)の要素も含まれています。すなわち、1列目の選手が斜めにパスコースをつくることによって、マークする選手がついてくれば縦パスのコースが空きますし、そのコースを警戒すれば今度は動き出した選手がフリーになります。

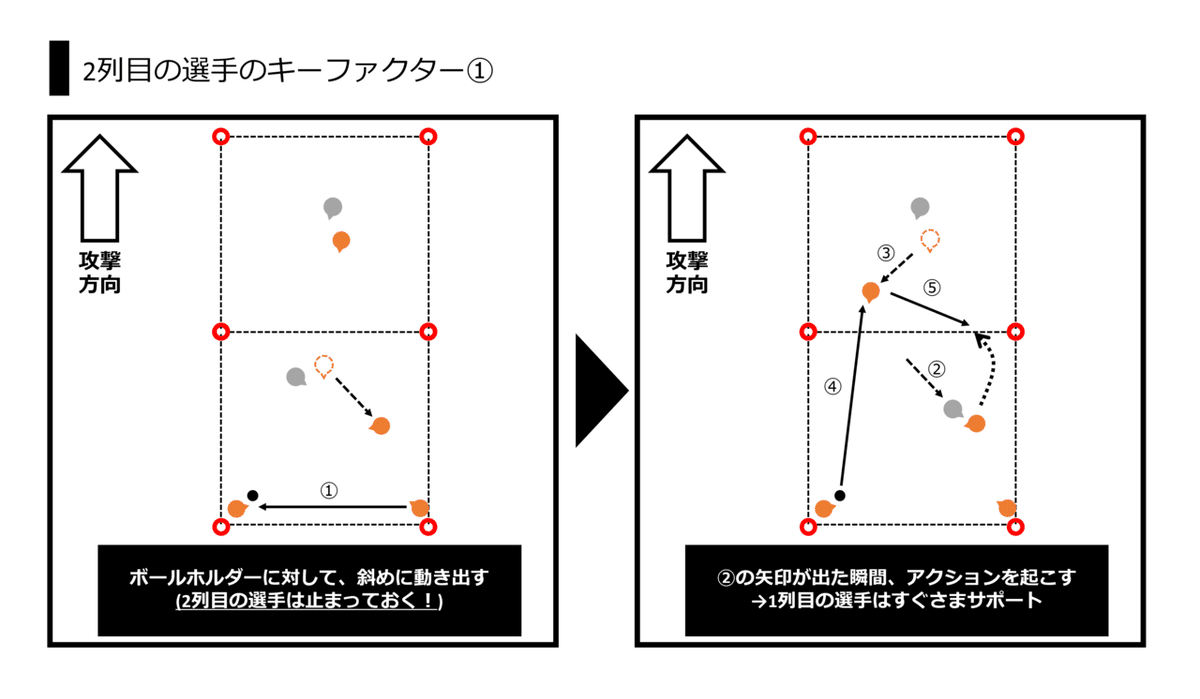

次に、2列目の選手について。ポイントは2つです。

・1列目の選手が斜めにサポートした場合、相手がその動きに食いつくまでは止まっておいて、パスコースができた瞬間に一瞬の動きで縦にサポートする

・後ろのグリッドからフリーで運んで来たら、ボールホルダーと逆のレーンに逃げることで相手を惑わせる

順番に見ていきます。まずは1つ目のポイントについて。

どういうことかというと、1列目の選手の斜めの動きに相手が釣られて、ボールホルダーと自分とを結ぶパスラインが引けるまでは我慢して止まっていましょう、ということです。それよりも早く動きすぎると、パスが出た時点でインターセプト、もしくは距離を詰められてしまいます。

ここで1つ、考えていただきたいのは、このタイミングで動くことは、前回の記事でいう所の「よーいドン」で「Desmarque apoyo」を行うことに等しい、ということです。タイミングと動く場所で言うと、パスを受けた時点で相手のプレッシャーをまともに受けてしまう、あまり良くないシチュエーションです。

しかし、ここで集団戦術の3人目の動きを交えれば、それも解決できます。もし2列目の選手に対して縦パスが入ったら、1列目の選手がすかさず、サポートに入ることを要求します。

そうすれば、たとえ2列目の選手が後ろに相手を背負っていたとしても、ワンタッチでプレーできるので一気に状況を打開できます。このように、自分が良い状況で受けることに加え、少し、前後の関係を意識させるようなトレーニングになっています。

次に、2つ目のポイントについて。「逆のレーン」というのがポイントです。(ここでは、グリッドを縦に半分に割って考えます。)

このとき、同じレーンに入ってしまうと、相手は対応が楽になります。自分の守るべきエリアが、1つのレーンのみでいいからです。

ここで、より相手を困らせるためには、ボールホルダーがドリブルしているのとは逆側に逃げる必要があります。こうすることで、相手DFの守るべきエリアを目一杯広げ、対応しにくくさせるのです。この動きがいわゆる、「Desmarque rupture(背後への抜け出し)」のキーファクターそのものです。

以上2つが、2列目の選手のキーファクターです。

まとめ

第3回目の記事の内容は以上です。

少しずつ、内容が積み上がってきて、もしかするとこの記事単体だけだと理解できない内容もあるかもしれませんので、これまでに書いた記事もご覧いただけると幸いです。

第1回:2人の間・4人の間とTercer Hombre

→ https://note.com/kaku2_ryuga/n/nc86bf7da5df5

第2回:個人戦術「Desmarque」徹底解説

→ https://note.com/kaku2_ryuga/n/nf74ef8cfb8cd

さて、次回からの記事ですが、これまでとは少し内容を変えて、今自チームで取り組んでいる今シーズンのプレーモデルの作成について、現時点までの作成プロセスを何回かに分けて紹介していこうと思います。自分のチームを担当させていただくのは今シーズンが初めてなので、手探りな状態ではありますが、それも含めてできるだけリアルに書いていこうと思います。

興味のある方は、ぜひ次回もご覧ください!!

よろしくお願い致します!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?