「RYUGA's FOOTBALL note 」 01.Build-upにおける「2人の間」と「4人の間」

記念すべき第1回目の投稿は、ビルドアップにおいて重要な「2人の間」と「4人の間」について。

なお、今回は初回ということで、全文無料で公開しております。

さて、本題に入ります。

自チームがショートパス主体の攻撃スタイルを持ち、丁寧なビルドアップを志向するとしたら、相手の守備の陣形を確認する作業は必須です。

僕は、その過程において必ず、

「相手の1stラインの門の数」

を確認します。そして、門の数に応じて、ボールの出口の数を決めます。(出口とは、いわゆるボランチの選手の数のことです。)

そして、ボールの出口の数が決まったら今度は具体的なパス経路を考えていくことになります。その際に出てくるのが冒頭にも触れた

「2人の間」と「4人の間」

という概念です。順を追って見ていきます。

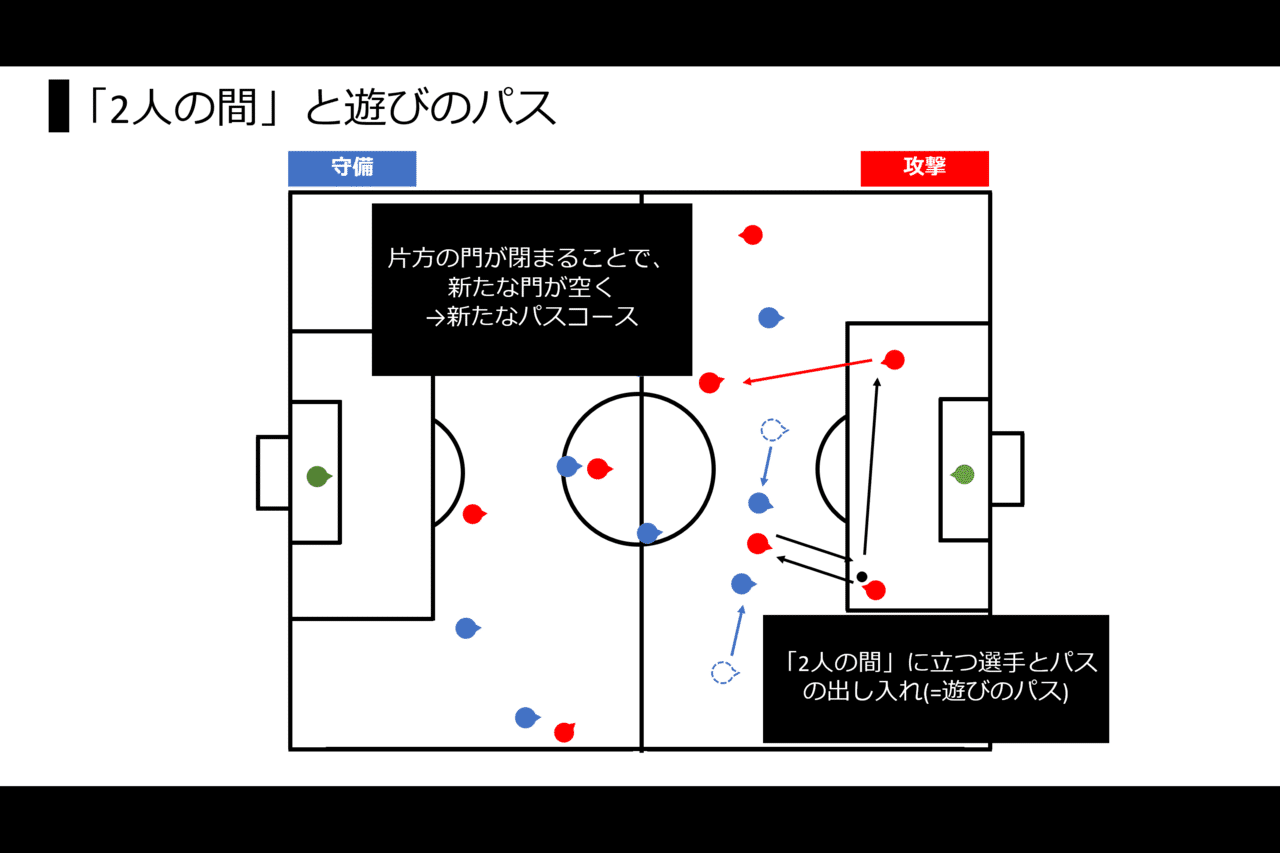

「2人の間」と遊びのパス

まずは「2人の間」から。これは、2人の相手選手を結ぶライン上、つまり、門の間のことを指します。ここに立つ選手とパスを出し入れすることで、相手守備の選手間の距離を意図的に縮めさせ、新たなパスコースやスペースを生み出すことができます。ちなみに、この「2人の間」に立つ選手とのパスの出し入れを僕は「遊びのパス」と形容しています。

具体的に見ていきます。「遊びのパス」を入れることで起こりうる守備のアクションは大きく2つ。①間を閉める、②そのまま、です。①の対応ならば、ワンタッチでリターンを返し、すぐさまサイドチェンジを行うことで新たな両脇のスペースを利用することができますし、②の対応ならば「2人の間」に立つ選手がターンして前進することができます。

「4人の間」と3人目の動き

次に、「4人の間」です。これは、4人の相手選手を結んでできる四角形の重心、つまり、門の奥のスペースを指します。ここに立つことで、1人の選手が最大4人の相手DFを引き付けることができます。

こちらも具体的に見ていきましょう。例えば図のように、「4人の間」に立つ選手に、背後のDFが食いついたとします。そうすると、初期配置上には存在しなかった新たなスペースが出現します。これが、「4人の間」に立つ最大の狙いです。

そして、この新たなスペースを利用するために有効な手段が「3人目の動き」と呼ばれるアクションです。「4人の間」に立つ選手に対して、図のように適切なタイミングでサポートできると、3人目の動きを利用して新たなスペースを活用することができます。

「4人の間」がダメなら「2人の間」に落ちてくる

ここまで読んでいただくと何となく察しが付くかもしれませんが、当然、優先順位は、

「4人の間」>「2人の間」

です。なぜなら、「4人の間」の方がより、相手ゴールに迫れるスペースを生み出す可能性を秘めているから。ただし、相手もそれをわかっているため、そう簡単に通させてはくれません。重要なのは、

『「4人の間」でもらえないなら「2人の間」まで落ちてくること』

です。例えば、「4人の間」に立てていても、ボールホルダーとの距離が遠すぎてパスが通せない場合は、すかさず「2人の間」まで高さを落とす必要があるのです。ビルドアップにおいて最も重要な考え方は、「急がば回れ」と言っても過言ではありません。

2種類の「間」をマスターするTR

それでは、以上のような2種類の「間」のポジショニングをマスターするTRを紹介していきます。

①7人組PV付きパス&コントロール

【解説】

ビルドアップのトレーニングを行う際、最初のメニューに取り入れたいTRです。

主なポイントは、PVのポジショニングと、受けに入るタイミングです。

まずは、ポジショニングに明確な意図を持たせること。『4人の間』なのか、『2人の間』なのか。そして、ポジショニングとプレーの選択を関連付けさせること。(遊びのパス or 3人目の動き)

そして、受けに入るタイミングは、ボールホルダーがルックアップした瞬間にスッと移動するイメージで。もちろん、ボールホルダーのコントロールミス等でタイミングが合わなかった場合には、動き直しも必要になります。

②3on3on3

【解説】

次のトレーニングは、より実践的に、相手のいる中でポジショニングを判断させるTRです。このTRの場合は『4人の間』ではなく『3人の間』となってしまいますが、ボールホルダーの状況と相手のプレスのかけ方に応じてポジショニングを判断させるには十分と言ってよいと思います。

ポイントは、ボールホルダーに対してできるだけ斜めのポジショニングを確保することと、斜めのサポートが無理な場合はタイミングを見計らってサポートすること(相手に捕まらないこと)。

基本的にボールホルダーに対して斜めのポジショニングを取ることで、マークするDFはボールと相手を同一視できなくなります。それにより、ポジション取りの場面で相手よりも優位に立つことができます。

ただし、状況によってはどうしても斜めにポジションを取れない場面も出てくるでしょう。そういう場合は、ボールホルダーがパスを出せるタイミングまで止まっておき、一瞬の動きで寄って行くことが大切です。相手にとって「分かっていてもインターセプトできない」ようなタイミングを共有できれば、たとえマークされていてもサポートを成立させることができます。

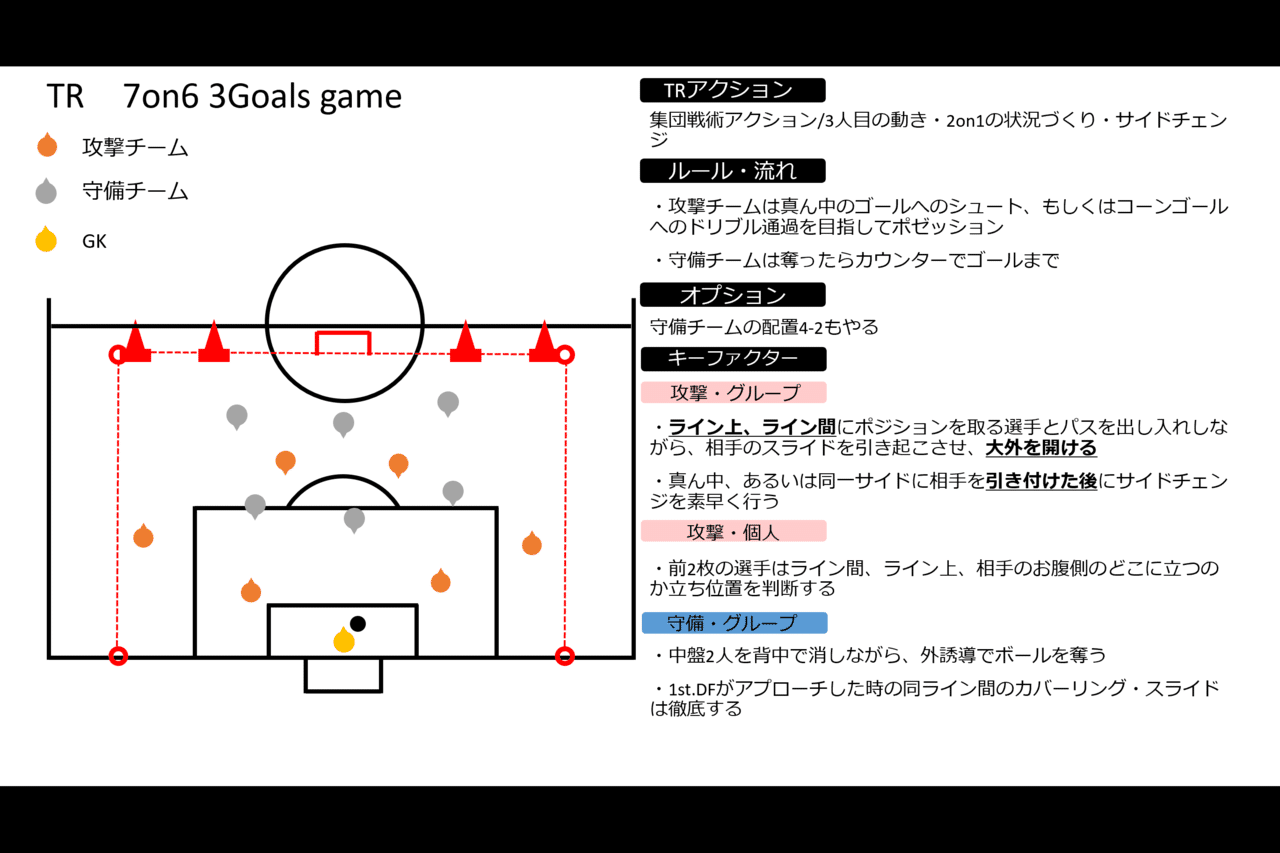

③7on6 3goals game

【解説】

仕上げのTRは、より実践的な2ラインのビルドアップトレーニングです。

選手に伝えるコンテンツは、これまでのTRと同様です。ただし、より人数が増えて複雑さを増す分、中で起きている現象を見極める指導者の目が要求されるTRである、という見方もできます。当たり前ですが、選手が中で見ている景色と指導者が見ている景色は異なるので、ミスが起きたときに指導者から見た改善点を提示するだけでなく、きちんと選手のプレー、ポジショニングの意図を確認する作業が必要になります。

まとめ

今回の記事はここまで。ご覧いただきありがとうございました。

次回の記事は、今回と関連性の高い、『Build-upにおいて有効な2つの集団戦術』について書いていきます。興味のある方はぜひ、次回もご覧ください!

また、Twitterのフォローもお待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?