02_個人戦術「Desmarque」徹底解説

こんにちは!シアター生の加國です。

今週は、私自身攻撃における個人戦術で特に重要視している「Desmarque」について書いていこうと思います。

普段のトレーニングでも、特にこだわっている分野なので、かなりボリュームのある記事となりますが、是非最後まで読んでいただければと思います!

1. 2種類の「Desmarque」

まずは、デスマルケの種類についてお話します。

そもそもデスマルケとは、組織的攻撃における個人戦術の1つであり、

優位な状況でボールを受けるため、自分をマークしている相手から離れるアクション

と定義されています。その中でも、デスマルケは大きく「Desmarque ruptura」と「Desmarque apoyo」の2種類に分かれます。それぞれの定義は以下です。

「Desmarque ruptura」

相手の背後でボールを受けるためにマークを外すアクション

「Desmarque apoyo」

マークされている相手から離れながら、ボールに近寄ってパスを受けに行くアクション

分かりやすく言うと、裏への抜け出しが「Desmarque ruptura」で、足元でもらうために落ちていくのが「Desmarque apoyo」です。

今回は、この2種類のデスマルケをどのように行えば成功するのかについて、ポイントを解説していきます。

2. Desmarqueの成功のカギを握る「よーいドン」と「フライング」

それでは、具体的にデスマルケを成功させるためのポイントを解説していきます。それに先立ってまずは、「よーいドン」と「フライング」という2つのキーワードを紹介します。

よーいドンとは、

ボールホルダーがボールコントロールに成功した瞬間に動き出すこと

であり、フライングとは

ボールホルダーがボールコントロールを行う前の段階(ボールの移動中)に動き出すこと

です。

ちなみに、この2つのキーワードは、私が現場でDesmarqueの指導を行うにあたって、「いつ・どこに動くのか?」という時間と場所の概念を、わかりやすく整理するにはどうしたらよいか?と考え抜いた末、思いついたものです。

必ずしも、実際の現場でこの言葉たちを連呼しているわけではありませんが、自分自身がキーファクターを整理するという意味でも、比較的わかりやすい言葉たちだと自負しています。具体的な使い方は後ほど登場します。

話を戻します。次にお話しするのは「よーいドン」と「フライング」、それぞれの動き方にどのような特徴があるのか?ということです。

「よーいドン」の特徴は、

相手DFがパスの出てくるタイミングを察知しやすい

ことが挙げられ、「フライング」の特徴は、

パスが出てこないタイミングで動くので、パスの受け手が、ボールを受ける前に相手の動きを余裕をもって察知できる

ことが挙げられます。これらは後々、デスマルケを成功させるために大きく関係するのでよくその定義と特徴を覚えておいてください。

3. Desmarqueは「いつ・どうやって」行うのか?

それでは本題に入ります。まずは、「どうやって」動いたらいいのか?これを解説するために重要なのは、

ボールを受ける直前に、相手の動きの矢印と自分の動きの矢印の方向が異なっていること

です。これが、デスマルケが成功しているかどうかを見分ける判断基準です。

ボールを受ける直前に、相手の動きの矢印と自分の動きの矢印が揃ってしまうと、ボールを受けた時点では、相手のプレスを食らってしまうでしょう。ボールを受けた時点で、相手と距離をおいた状態でありたい。そのためには、受ける直前に、相手の動きの矢印とは違う方向に動いている必要があります。

では、具体的にそれを実践するためには「いつ」動き出したらいいのか。ここで先ほど紹介した「よーいドン」と「フライング」の概念が登場します。これと、2種類のデスマルケの種類を絡めて、以下の4パターンを見ていきましょう。

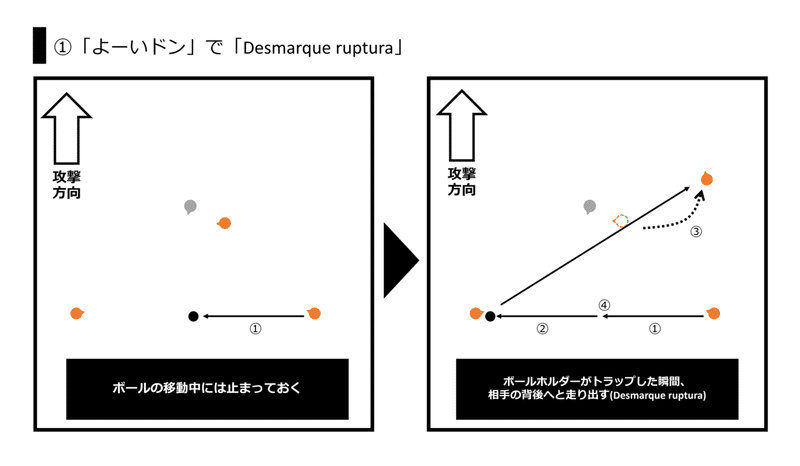

①「よーいドン」×「Desmarque ruptura」

まずは、「よーいドン」のタイミングで動き出し、Desmarque rupturaを行う場合。

まずもって、「よーいドン」のタイミングは、相手のDFもパスが出てくるタイミングをつかみやすいのが特徴でした。

パスの出し手がコントロールに成功し、かつパスの受け手が背後へ抜け出そうとしている事を相手DFが察知すれば、「よーいドン」のタイミングで攻撃選手よりも先回りして、背後のスペースを消そうとするでしょう。その時に生じる後ろ向きの矢印の逆を突いて、足元でフリーで受けることができます。

もちろん、相手DFが集中力を欠いていて、足が止まっている状態なら、「よーいドン」のタイミングをパサーと共有できればかなり高い確率で背後を取れるでしょう。

つまりまとめると、「よーいドン」のタイミングで「Desmarque ruptura」を行うことで、相手DFが背後を警戒しているなら足元が空くし、注意力を欠いているならそのまま背後を取れるということです。相手のDFの動きの矢印がきちんと見えていれば、かならず優位な状態でボールを受けることができます。

②「よーいドン」×「Desmarque apoyo」

次は、「よーいドン」のタイミングで「Desmarque apoyo」を行う場合。

繰り返しになりますが、「よーいドン」のタイミングで動き出すので、相手もタイミングをつかみやすいです。加えて今回は、足元で受けようとするので、このままだとボールを受けた瞬間には相手のプレスをまともに食らってしまうでしょう。

では、どうすればいいのか。この場合は、相手の前向きの矢印を逆手にとろうとすることが重要です。つまり、「よーいドン」の特徴である、「タイミングを読みやすい」ことを利用してあえて相手を食いつかせ、本当にとりたい背後をとりやすくする。ここまでの流れが頭にあるならば、「よーいドン」のタイミングで「Desmarque apoyo」を行うのもありでしょう。

③「フライング」×「Desmarque apoyo」

次は、「フライング」で「Desmarque apoyo」を行う場合。

「フライング」とは、ボールの移動中に動く、つまり、パスが自分のもとに来る可能性がないタイミングで動くことでした。その分、極端に言うと、ボールは見なくても、相手の動きに集中できます。そして、ボールがパサーに渡った瞬間に、相手DFが自分に来なければフリーでパスをもらえるし、自分の所にマークに来るのであれば今度はその矢印を利用して背後を取ればいい。

「よーいドン」のタイミングで行うのと決定的に違うのは、相手を見るための時間と余裕があることです。

Desmarqueの目的は、相手よりも優位な状況でボールを受けること。足元でボールを受ける際の「優位な状況」とは、相手との距離が離れた状況(スペースのある状況)とも言い換えることができます。「よーいドン」のタイミングで動いてかつ、相手と距離を取ろうとすると、スピード勝負になってしまいます。なぜなら、動き出すタイミングが相手にとっても分かりやすく、ほぼ同時に動き出すことになるから。純粋な、かけっこの勝負になってしまいます。

一方、パスが出てこないタイミングで動くことで、相手をじっくり見ることができます。そして、パスが出てくる瞬間に、相手がどう動くかによって自分が動きを変えればいい。後出しじゃんけんが可能になります。

④「フライング」→「Desmarque ruptura」

最後は、「フライング」で「Desmarque ruptura」を行う場合。

これは、4種類の中で唯一、不正解と言っていいでしょう。理由は、パスが出てこないタイミングで動いても、相手DFはマークについていく必要がないから。つまり言うならば、相手DFからするとオフサイドにしてしまえばいいのです。動くタイミングが早いのに背後に走り出してしまうと、相手DFはオフサイドルールを盾にマークを捨てることができます。

以上、4パターンを見てきました。まとめると、最後の④「フライング」→「Desmarque ruptura」を除けば、3パターンいずれの場合でも成功する可能性はあります。あとは、相手の背後を取りたいのか?足元で受けたいのか?といった戦術意図でパターンを使い分けることが大切です。

また、自分が背後を取ることが得意なのか?それとも足元でボールを受け手からの技術で相手に脅威を与えられるのか?といった特徴で相手の警戒する方向が変わってきますので、それを逆手に取る方法もあります。例えば、足元の技術がある選手に対しては、スペースを与えたくないので、より強くプレッシングに行きたいと考えるでしょう。そのような選手が、足元で受けるふりをしておいて背後を狙うのは非常に効果的です。

4. デスマルケの主導権を握るのは?

さて、これまでは主に、デスマルケを行う本人、つまりパスの受け手に限定して話をしてきました。しかし、デスマルケという個人戦術は、攻撃において2on1の状況で行われます。つまり、パスの受け手を無しにしてデスマルケを語ることはできません。ここでは、デスマルケの主導権を握るのは、パスの出し手なのか?受け手なのか?という話をしていきます。

結論から言うと、僕はデスマルケの主導権を握るのはパスの出し手だと考えています。

理由は2つ。1つは、デスマルケを行う目的である「優位な状況でボールを受ける」ことは、パスが出てこなければ達成できないから。そしてもう1つは、パスの出し手は、受け手が「優位な状況」であるかどうかを見極めることに加えて、自分がパスを出せる状況かどうかも判断しなければならないからです。

パスの受け手は、とにかくマークしてくる相手から離れようと動く。そして、その動きが本当に優位な状況であることと、自分がその選手に向かって本当にパスを出せる状況であると判断して初めてパスを出す。これが、Desmarqueにおける構図です。つまり、パスの出し手には、判断するべき事柄が2つあるという点で、主導権を握るべきだと考えます。

ここまでで、デスマルケの主導権がパスの出し手にあることはお分かりいただけたと思います。しかし、いくら主導権があるからと言って、パスの出し手がパスを出せるタイミングを逃してしまうと、今度はせっかくのチャンスを潰してしまうことになります。パスの出し手には、「優位な状況」を正確かつ素早く見極める能力が必要です。

そのために重要なのは、パスの受け手と、受け手をマークする相手選手の矢印の向きを見ること。

一番左のシーンでは、両方の選手の矢印が揃っているため、パスを出してもすぐプレスを受けてしまいます。このような状況でパスを出す判断をするのは好ましくありません。

真ん中のシーンでは、相手選手が後ろ向きに動いているのに対して、攻撃選手は前向きに動いており、動きの矢印の向きが逆向きです。このような状況では、足元にパスを出しても良いでしょう。フリーで前を向くことができると期待できます。

一番右のシーンでは、相手選手が止まっているのに対して、攻撃選手は前向きに動いています。このような状況でも、パスを出すことは可能でしょう。一瞬の時間差を利用して、前を向くことができます。相手の矢印がない状況でも、パスを受けることは十分できます。

5.まとめ

以上が、個人戦術「Desmarque」の解説でした。少し、ボリュームが大きくなってしまいましたので、トレーニングの解説については次回、行いたいと思います。

次回の構成としましては、「Desmarque」をマスターするトレーニングを3種類、解説します。今回紹介できなかったので、次回はトレーニング解説のみに限定し、徹底してポイントを解説して参ります!

それでは、次回もどうぞよろしくお願い致します!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?