記事一覧

プロローグ/夜のない星

彼女の視神経について書こうとしている。羞明と呼ばれる症状だ。光に極度に反応して、些細な光量であっても眩しく感じる。彼女の症状はその最たるもので、夜であっても眩しいという。夜を見たことがないという。

鳴宮聡子。

彼女が知っているのは、光と色が混沌とした夜だ。雷鳴、そして驟雨——網膜にできた夥しい光の傷が、彼女の視界に降りそそいでいる。

「笑い話があるんだけど」と彼女は、路地裏で燻っている焼死体

【詩】真夏のやけっぱち

無色の火柱があちらこちらで燃えさかる

500ml

あまりの非力さにむしゃくしゃしながら

シャッターだらけの裏道でゴミ箱をけとばした

だれかの吐瀉物がわたしの靴をよごしたけれど

吐瀉物よりどろどろな自身の臭いに鼻がゆがんだ

どろどろは包み隠すほどに光り輝き

正当化する被害者意識、争いのはじまり

それは本意ではない、誠に遺憾であります

ばらまかれた快楽

優しい言葉、きれいな言葉の裏側にはりつく焦り

救

【映画感想文】そのセックスが嫌だったと気がつくまでには時間がかかる - 『HOW TO HAVE SEX』監督: モリー・マニング・ウォーカー

たしかに同意はしたけれど、本当は嫌だったということは往々にしてある。

面倒くさい仕事だったり、友だちや親族からのややこしいお願いだったり、つい、空気を読んで「いいよ」と言ってしまったばかりに悶々としてしまう。

「そうだよ。わたしはたしかに同意した。でも、それはNOを言えない雰囲気に負けてしまっただけ。本当はちっともやりたくないんだってば!」

心の中ではそんな風に叫びたい。でも、どうせ誰

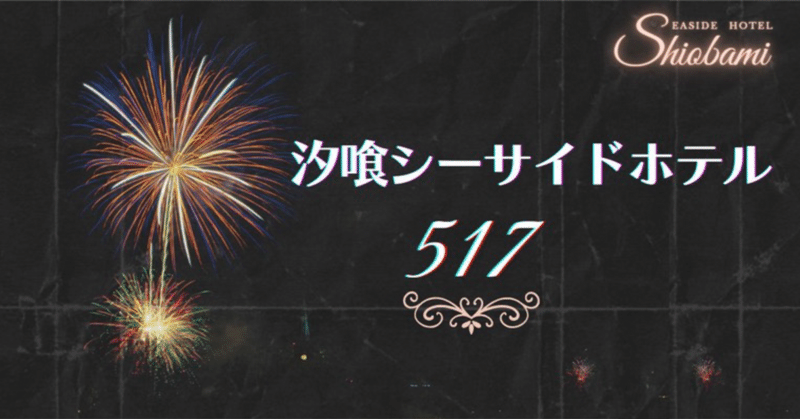

小説/汐喰シーサイドホテル704号室

「お願いだよ、この通り。な、な?」

父さんは 汐喰シーサイドホテルのフロントカウンターで両手を合わせる。

僕はカウンターに飾られた金色に光る〔Good-bye 2023〕の文字を見つめてる。

「海の見える部屋だって本当はひとつくらい空いてるだろ。な」

「申し訳ございません。あいにく満室でございます」

ホテルの人は同じ言葉を繰り返す。

「年越しの花火を子どもたちに見せたいんだよ。分かるよな。な?」