#ビジネス

データ・ビジネスの最前線に迫る!!(渡辺努・辻中仁士編著『入門オルタナティブデータ』、「はしがき」公開)

渡辺努・辻中仁士 [編著] 『入門オルタナティブデータ ―― 経済の今を読み解く』が発売になりました!(2022年2月18日。電子版も配信中です)

コロナ禍を通じて、携帯電話の位置情報に基づいた「人流」や、クレジットカード取引履歴に基づく足元の「消費動向」などなど、新しいタイプのデータを目にする機会がグッと増えました。これまで、人々の社会・経済活動の動向を捉えるデータとしては、政府が集めて公表す

手島健介「外部性のある状況でのプログラム効果の測定」:Miguel & Kremer (2004) の解説

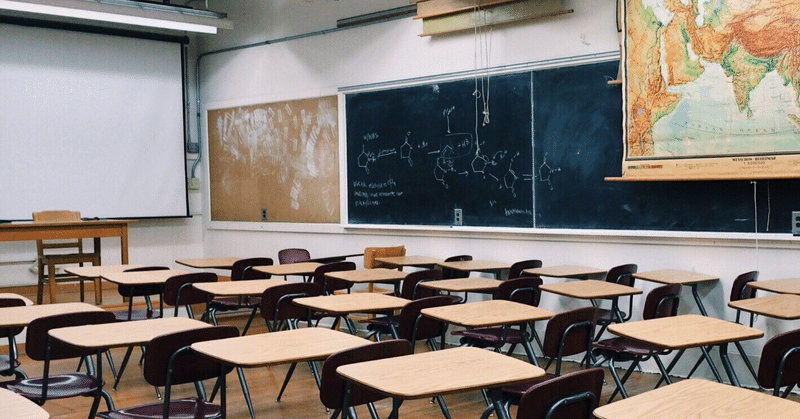

このnoteでは、ケニアの小学校を舞台に、感染症予防薬(腸内寄生虫の駆除薬)を配布する政策の効果を実証的に検証した著名な以下の論文:Miguel and Kremer (2004) のエッセンスを、一橋大学の手島健介先生に紹介いただきました。

駆虫薬の配布政策は、児童たちの健康面・教育面にどのような影響を与えたのか。感染症対策で焦点となる「外部性」に着目しながら、詳しく解説します。

手島健介(て

「再現性危機」とは? どこが問題で、どんな対策が必要か?(経セミ2022年6・7月号付録)

『経済セミナー』2022年6・7月号、特集は【経済学と再現性問題】と題してお送りしてます!

「先行研究で得られた科学的な知見が、再現できないかもしれない」。

本特集では、近年、心理学において指摘された「再現性の危機」を契機に、その後さまざまな分野で注目を集めているこの問題にフォーカスしてます。

そして、「これのどこが問題なのだろうか?」という点からじっくりと確認したうえで、「なぜ生じてしまう

政策現場にコロナ分析を提供し続ける経済学者の軌跡!

この note では、仲田泰祐・藤井大輔『コロナ危機、経済学者の挑戦――感染症対策と社会活動の両立をめざして』の内容紹介と、仲田先生による、二人のプロジェクトへの想いが込められた本書の「はしがき」をお届けします。

なお本書は、2023年度・第66回 日経・経済図書文化賞の「総評」(審査委員長である吉川洋先生ご執筆)にて、「本書は、経済学がどのように社会貢献できるかを示す貴重な記録だ」との評価をい