- 運営しているクリエイター

#エッセイ

デジタル庁事務方トップに伊藤穰一氏起用に:そして見送りに・・

政府 デジタル庁事務方トップ (次官級)に伊藤穰一氏起用について - 朝日新聞デジタル

政府は9月1日に発足するデジタル庁の事務方トップ(次官級)となるデジタル監に、米マサチューセッツ工科大学の研究機関元所長で実業家の伊藤穣一氏を起用する方向で調整に入った。政府関係者が5日明らかにした。

デジタル監は特別職で、平井卓也デジタル改革相は民間人を登用する意向を示していた。

そして、平井デジタル改革

イサム・ノグチの苦難と成功:第三話 イサム・ノグチの逆境を成功へ

第三話 イサム・ノグチの逆境を成功へ

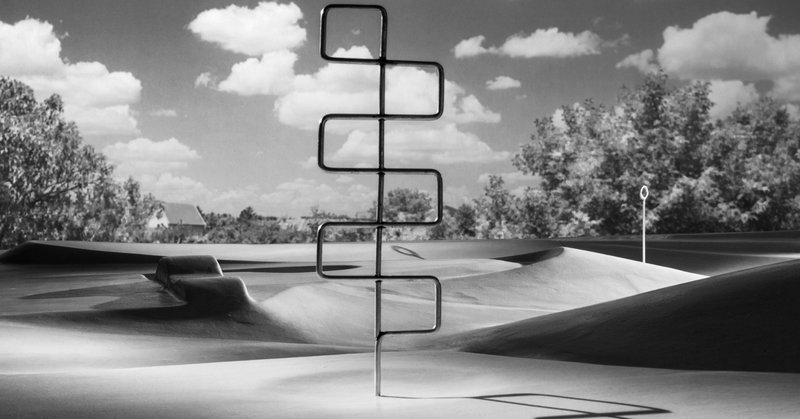

6)プロダクツデザインと庭園アート(ランド・アート)に関わる

戦後の日本で、禅の庭や伝統技術に触れたイサム・ノグチは、作品に東洋的な視点を盛り込んでいる。ニューヨークで、山口淑子(李香蘭/女優・政治家)と、1951年に結婚した。そして、鎌倉の北大路魯山人(1883-1959/画家・陶芸家・料理家等、幅広い作家)の敷地内にアトリエと住まいを構え、陶芸制作にも励

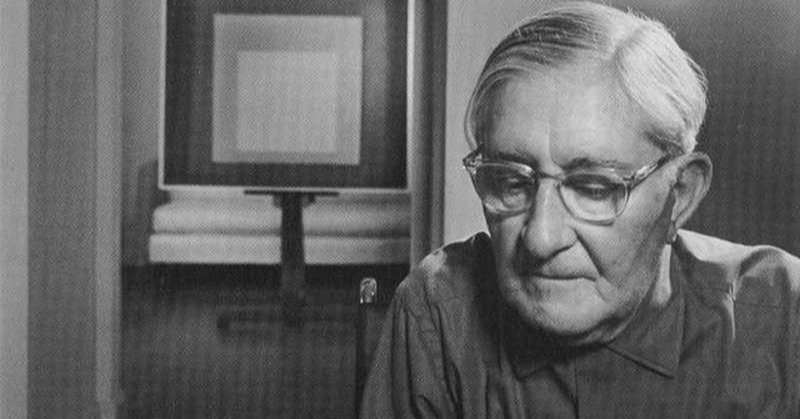

ヨゼフ・アルバースの色彩理論を観る

ヨゼフ・アルバース(ジョゼフ・アルバース/Josef Albers, 1888–1976):美術研究・教育者、画家。

そのヨゼフ・アルバースの作品の核は、色彩だ。

そして、著書「Interaction of Color」1963年は、デザイナーにとって、不可欠であり著名だ。

バウハウスでの理論構成された、その色彩の構成について言えば、まず、ヨハネス・イッテンの色彩論は、アート・デザインの基本だ。

女性評論家ルーシー・リパードは、「アートの非物質化」を分析した

ルーシー・リパード(ルーシー・R・リパード/Lucy R. Lippard、1937- /US)

アメリカのライター、芸術批評家、活動家、キュレーター。リパードはコンセプチュアル・アート(Conceptual art/前衛芸術運動、また、日本語では、概念芸術) での「芸術の非物質化」を分析した、60年代後半の批評家の一人であり、フェミニズム・アート(アートでの女性解放思想)の支持者でもある。

ル

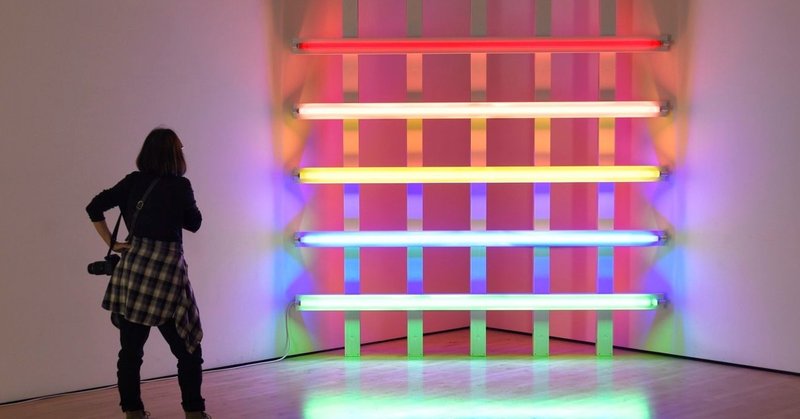

ダン・フレイヴィンの蛍光管での光の異世界

ダン・フレイヴィン(Dan Flavin, 1933–1996/US)

ミニマルアートのコンセプチュアル・アーティストだ。

ミニマリズム(Minimalism/最小限の表現手法)のパイオニア(主唱者/ミニマリズムを唱える主だった作家だ)の現代アートのアーティスト。

ミニマルアートとして、照明器具(蛍光灯)の独創的なインスタレーションで著名だ。商業用の蛍光灯を異なる幾何学的構成した作品が著名だ。それ

#2)ロッカーズ (Rockers) 、具体的には

ロックンロールに影響を受けたイギリスの若者が、黒の革ジャンに革パンを履いて単気筒エンジン、二気筒エンジンのバイクに乗り、ロッカーの集まりをロッカーズ(Rockers) と称した。対角線上にあるもライフスタイル(カウンターカルチャー)は、モッズだろう。

カウンターカルチャーと呼ぶべきかは、ともかく、ヘルズ・エンジェルス(Hells Angels,1948-/地獄の天使) は、アメリカ合衆国で誕生し

アートシーン-Swinging Londonとは

スウィンギング・ロンドン(Swinging London):1960年代のファッション、音楽、映画、建築などにおけるロンドンのストリートカルチャー、具体的には、ミニスカートやサイケデリック・アート(PSYCHEDELIC ART:サイケデリックな体験や幻覚に触発されたアート)、モーリス・ミニ(オースン)など。

もう少し、具体的には、まずは、”The Beatles”が挙げられるだろう、

そして、M

#2)写真家クラレンス・H・ホワイト、時代の先駆者の人間関係と苦悩

クラレンス・H・ホワイト(Clarence Hudson White,1871-1925)

アメリカのピクトリアリスムの写真家・写真教育者。そして、フォト・セセッションのメンバーだ。そして、フォト・セセッションは、写真を芸術に引きあげる方向性にあったということだが、その解散の後、その個性の強いメンバー間には、確執もあった場合もあるが、多様な方向性を示唆している。それが、後の文化を支えている。

ピク

オートクローム(Autochrome)は最初のカラー写真だ

赤い服を着たクリスティーナ(1913)、100年前の写真だが、なんとも思いを馳せる写真だ。(Portrait of Christina wearing a red cloak, 1913, Lieutenant Colonel Mervyn O’Gorman.)

これは、オートクローム(Autochrome)で撮られている。

今回は、学際の一面として、この写真化学であるオートクローム(Autoch

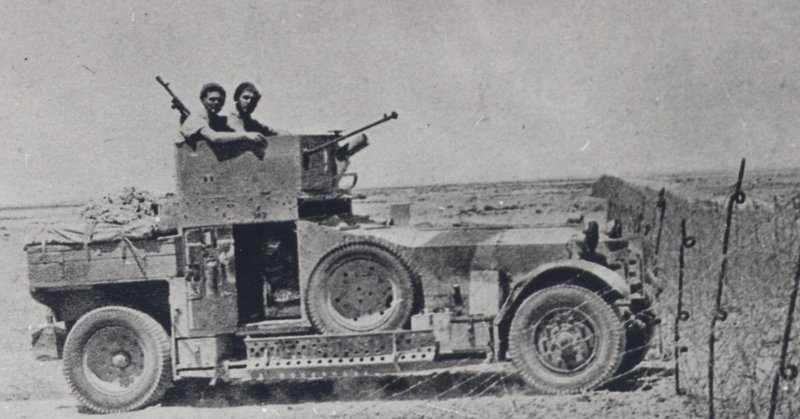

#1)非常事態(戦争)と自動車の品質管理、そして今後の課題(メモ)

工業デザイン(自動車工学)とその周辺

戦争という悲惨な非常事態が機械工学を急激に進化させた。

1918-1945年頃は、自動車の拡大期となるが、ポイントは、戦争という悲惨な非常事態が、自動車の品質管理に与えた影響を大きい。非常事態が、安定した状態の自動車を作り出したという事だ。現在のように、AIとロボットによる無人の航空機やドローンのない時代だ。

その品質管理(Quality Control)は、

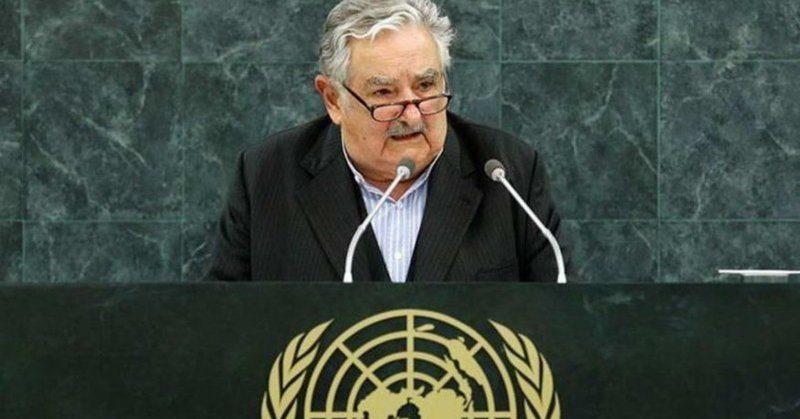

#1-ホセ・ムヒカ-国連主催の環境会議「リオ+20」

「もしドイツ人がひと家族ごとに持っているほどの車を、インド人もまた持つとしたら、この地球はどうなってしまうのでしょう? 私たちが呼吸できる酸素は残されるのでしょうか。」ホセ・ムヒカ-国連主催の環境会議「リオ+20」での演説だ。

「私たちは発展するためにこの地球上にやってきたのではありません、幸せになるためにやってきたのです。」

ホセ・ムヒカ-国連主催の環境会議「リオ+20」

(註)環境問題とデザ