CAIサイクル:経営学と自己啓発界のiPhoneとなるポテンシャルを秘めたアイデア+強化パッチ:タイムリーダーシップ&Being経営&恒常的イノベーション 参考「MBA必読書50冊を1冊にまとめてみた1」

今回は、前回書いたCAIサイクルの記事への反応が駆け出しとしては良かったことを受け、究極型パラダイムの主な構成要素の一つ、CAIサイクルについてさらに深掘りする。

まず最初にCAIサイクルとは、

Cはcollaborationの協力

Aはaggregationの知の集約・統合

Iをikigai・生きがい

として、これをPDCAサイクルのように一つのサイクルで回すモデルのことである。そして、

C→A 知の統合のための協力

A→I 生きがいのための知の集約・統合

I→C 協力のための生きがい

の三つの流れで構成される。

多くの経営理論や自己啓発をこのCAIサイクルは、まるでiPhoneが様々な製品を置き換えた時のようにたった一つで置き換え可能である。

そして、自己啓発から「七つの習慣、八つ目の習慣」、実践的な経営術から「ボールド 突き抜ける力 超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法」、経営学研究から「世界標準の経営理論」を使い、世の中の自己啓発と、経営学がほとんどCAIサイクルで説明できることを示した。

また、CAIサイクルの要素であり、強化パッチとなる「タイムリーダーシップ」と「Being経営」についても言及した。

そこで、今回からCAIサイクルで置き換えていく本は

永井孝尚氏の「世界のエリートが学んでいるMBA必読書50冊を1冊にまとめてみた」の要約をしながらCAIサイクルで置き換えていく。

第一章は「戦略」についてだ。

①『新訂 競争の戦略』 マイケル・E・ポーター(Michael E. Porter) A→I

マイケル・E・ポーター氏は、Thinkers50で殿堂入りをし、競争戦略論について大きな貢献をした人物だ。今では当たり前のように聞くようになった、バリューチェーンやコストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略のアイデアを形にした人物として有名だ。

ここでは、コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略が説明されている。

究極型パラダイムでは、この三つの戦略を「タイムリーダーシップ」と「Being経営」で置き換える。CAIサイクルのうち、タイムリーダーシップは時間を集約するためA知の集約・統合に該当し、Being経営は組織の存在目的以上に、存在そのものを重視する経営のことなので、I生きがいに該当する。この「タイムリーダーシップ」と「Being経営」はCAIサイクルの強化パッチになる。

それでは、どのように置き換え可能かを見ていく。

コストリーダーシップとは文字通り、他社より安いコストと販売価格を実現し、規模の経済で固定費を下げる戦略だ。なぜコストが下がるのかと言えば、規模が拡大すれば、工場設備の回転率が上がり、一度に配送できるようになり、掛かる時間が減るためだ。そして、労力に掛ける時間が減るということは、コストが削減できることを意味する。

しかし、コストリーダーシップには弱点がある。製造業的な製品を想定しており、ソフトウェア的な製品をあまり想定していないことだ。

ソフトウェアは「一つ売れればいくらでも売れる」とDXの思考法で説明されるように、規模の経済の効果が弱い。しかし、製造業に関しては今でもトヨタ生産方式のように、使って当たり前の理論とさえ言える。

これのUpdate版が「タイムリーダーシップ」になる。

タイムリーダーシップでは時間に着目し、ソフトウェア、製造機、受注数が決まっているサービスにも使うことができる。

コストは、原材料まで含め必ず誰かの労働時間に還元することができる。

F-15 J/DJ型戦闘機の値段はおおよそ100億円するが、これには一人当たりのコストが1000万円だとして、1000人の人手が1年間近く必要なことを示している。

もしもこの1年が半年になり、同じ価格で売れるならばその分が利益となるのだ。逆に言えば納期が遅れるほど利益が減る。

タイムリーダーシップでは、コスト以上に、時間を重視する経営戦略を取る。納期や掛かる総労働時間を最小することで、高速な生産を行う。

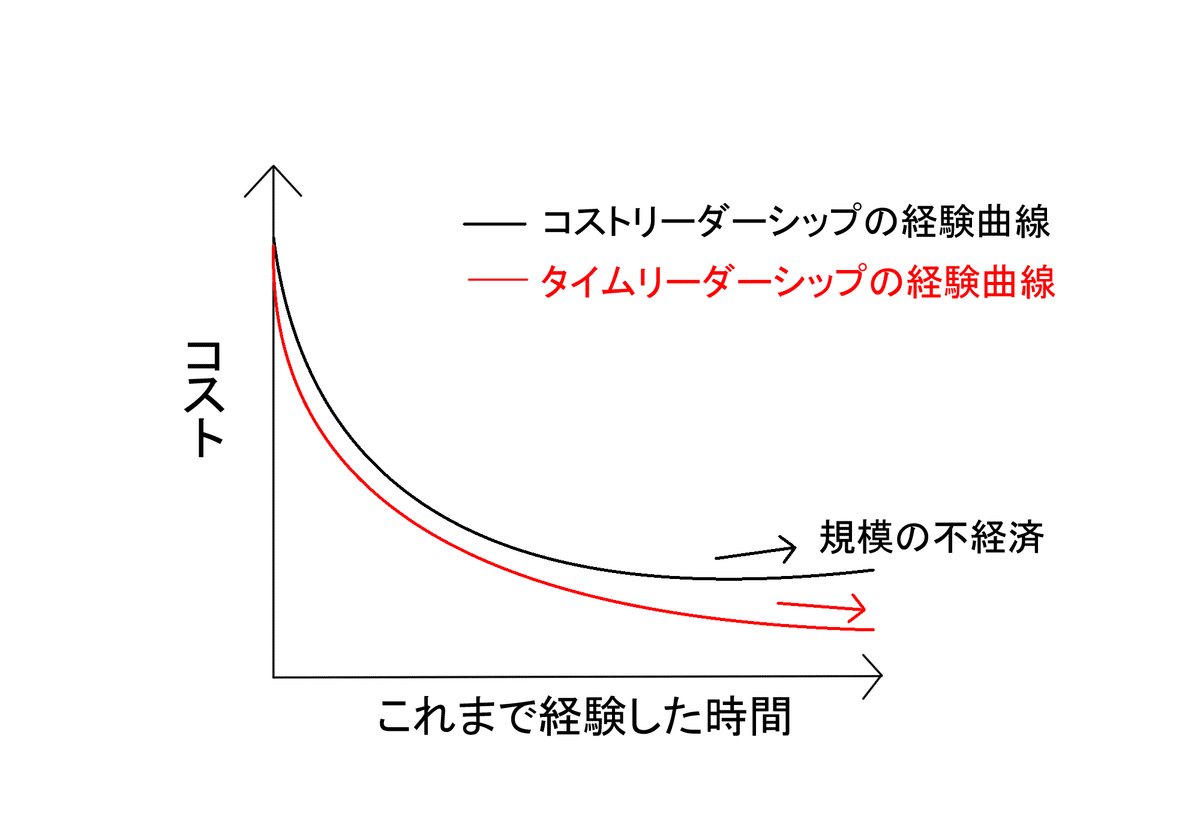

コストが下がることで多く売れるようになり、経験曲線によってさらにコストを下げることによるスピード以上に、生産が加速することで、経営曲線を進める速度さえ加速することができる。

またコストリーダーシップでは規模の不経済が発生するが、タイムリーダーシップでは時間が掛からないことによる規模の不経済は発生しない。

タイムリーダーシップはいわば、経験曲線の経験する速度、つまり図のX軸さえも縮めてしまおうとする戦略である。

コストリーダーシップの弱点は、規模の不経済、販売量が固定された場合、売る財がソフトウェアの時にあまり通用しない点なのだが、タイムリーダーシップはこれらの全てを補った上で、よりエクスポネンシャルな成長を促している。トヨタ生産方式やリーン生産方式も言ってしまえばこのタイムリーダーシップ戦略の一つだと捉えることもできる。

GAFAや、日本でとてつもなく高い利益率を誇る企業にも、このタイムリーダーシップの文化は根付いている。中でも特に参考になるのが、Amazonとキーエンスだろう。Amazonは創業初めの頃に工場設備に対し莫大な投資をしたが、コストリーダーシップよりもタイムリーダーシップに重きを置いて一気に拡大を目指した。このため、GAFAの一員となることができたと言える。

キーエンスの営業には、超高速で進めるために徹底的な時間管理をするという企業文化がある。ホームページが商品カタログになっているのも、

Amazonと同じタイムリーダーシップだと言える。これが50%を超える営業利益率に繋がっている。一方で賃金はとても高く、やはり時間>コストの文化が根付いている。

CAIサイクルについてもタイムリーダーシップによってより高速で回すことができる。そして、タイムリーダーシップを加速させるアイテムが何をしないかを決めるゼロマネジメントだ。何をしないかの時間戦略を決めることがタイムリーダーシップにとって特に重要となる。

次に、差別化戦略と集中戦略だが、これはタイムリーダーシップとBeing経営によって置き換えることができる。

まず、差別化戦略および集中戦略が「拡大しないことで時間を節約する戦略」であるならば、タイムリーダーシップ戦略だと言える。相手と異なることや、市場を選ぶことで時間的優位を取ることができる。

しかし、差別化戦略、集中戦略は知が狭くなり、その業界や市場をまるごとひっくり返すようなイノベーションがやってきた時に対応できなかった。

そこでそれにも対応したものがBeing経営となる。

Being経営は、1000年以上生き残ってきた長寿企業に共通する要素を参考にした経営方式である。

この経営の真髄は、「変わることではなく、変わらないこと」にある。

ようは企業の存在そのものと提供するサービスが完全に同一化され、そして、変わらないことはずっと変わらないのだ。

ビジョナリーカンパニーゼロにおいても、明確なビジョンと行動指針が徹底されており、それが変わらないことが偉大な企業の共通点だとしていた。

Being経営はいわば、この変わらないビジョンと、ティール組織の存在目的をUpdateしたものだと言って良い。

そしてどう変わらないのかは、千年続く超長寿企業が示している。

一文字屋和輔であれば、創業以来ずっと香隆寺の名物「おかちん(勝餅:あぶり餅)」を売り続けており、西山温泉慶雲館や千年の湯 古まんなど、創業以来温泉旅館を続けてきた企業が残っている。

このように考えると、変わらないことが企業の永続にとって重要な要素となるだろう。ただ、変わりつつも生き残ってきた伊藤鉄工の例もあり、必ずしも変われば生き残れない訳ではない。

軌道修正が必要になった場合は、やはりアジャイル思考やイノベーションによって変わらなければならない。しかし、特にその必要がないならば、真のウォーターフォール思考によって、貫き通すことが重要なのだ。

そして、それが究極型パラダイムの要素の一つパラダイムコントロールである。(究極型パラダイムの三つのブレイクスルーは、パラダイムコントロール、CAIサイクル、Being経営である)

しかし、変わらないことが企業の永続にとって特に主要なファクターになるのだ。そして、変わらないことと合わせて、もう一つ永続する企業にはファクターがある。

それが、恒常的イノベーションだ。恒常的イノベーションは名の通り、破壊的イノベーションなどによって取って代わられることがなく、恒常的に残り続けるイノベーションのことだ。

ただ永続的なだけであれば、それをわざわざイノベーションとして定義する必要もないだろう。しかし、恒常的イノベーションにはあまりにも多くの共通点があるのだ。これを羅列し、説明する。

恒常的イノベーションには二つ種類がある。一つは必須型と呼ばれる。これは、輸送、学校、研究、科学、医療、薬、トイレなどである。この必須型は、一度開発されれば、それ以降は生活水準の維持に決定的に必須のため、恒常的価値となる。生存率を上げるイノベーションが必須型である。

しかし、超長寿企業ではこの必須型のイノベーションはあまり見られない。永続する企業は、生活に必須ではないが様々な表現などができ、生きがいを与える自由型を持つ。

⓪ ジョブ理論におけるジョブと提供するサービスが完全に一致している。

① 具体的で細かい実例が存在

② 永続する企業にほとんど共通する

③ 娯楽的:娯楽そのものか娯楽的なものである

④ 既存のプラットフォームの活用:必須型のプラットフォームを活用する

⑤ アート的多様性:ありとあらゆる表現が可能である

⑥ 非言語的:有形無形ともに存在するが、言語や具体的な数式で表せない点において非言語的である

⑦ 所有者に依存しない:これは権利を保有しづらいという弱点でもある

⑧ 非常に高い選好性:生きがいとなる場合も意識さえされないこともある

⑨ 潜伏性:好きでない人の視界には入らない

⑩ 依存性:生きがいとなるが身を亡ぼすほど依存させることもある

⑪ 自己拡大(口コミ依存):宣伝を用いずとも自ら適切な範囲(好きな人にだけ)に広がる

⑫ 連続性:過去の自由型を元にして次の自由型が生まれるケースが多い

⑬ 限定的な経済性:ウォルトディズニーやコカ・コーラ、貴州茅台酒が自由型を扱う最大規模の企業である。経済を大きく賄うことはないため、恒常的イノベーションの発展だけで国を支えることはできない。

⑭ ブランドとの相性が非常に良い 例:コカ・コーラ

⑮ 表現依存性:それでないとできない表現がある

⑯ 発明者の二極化:イノベーションの発明者の名前は圧倒的に残るか、たとえ記録が残り、検索できる場合でもほとんど消滅する場合の二つがある。

⑰ 高い親和性:恒常的イノベーション同士は高い親和性を持っており、漫画やアニメなどでの題材になりやすいといった傾向がみられる。

⑱ 技術への非依存性:間接的に関与するが直接的関与はしない

恒常的イノベーションは、ようはそれでしか得られない価値であるからこそ永続するのだ。しかし、温泉旅館のようにその場所でないと得られない価値でなくとも、恒常的イノベーションであれば、文化圏の消滅以外では存在し続けることができている。

恒常的イノベーションが消滅する場合は、ほとんど文化圏の消滅だけであり、これは村にあった祭りが誰も村からいなくなったことで失われた場合などが多い。強烈な規制(それも宗教の規定や、それを使用すると処刑されるような国家の規制)と、伝承者の完全消滅以外では多くのの場合で存続することができている。

中でも特に新しく、かつ明快な例としては、ボーカロイドとVtuberがある。

ちょうどそれでしか得られない表現のため、ジョブと提供価値が完全に一致しているのだ。そして、萌え→ボーカロイド→MMD→Vtuberといった流れがあったように恒常的イノベーションは連鎖的に生まれやすい傾向がある。

ボーカロイドは完全な声になる途中段階にあたるが、その途中段階だからこそ提供できる価値がある。これはチェキと共通している。チェキも焼き増したフィルムを思い出として残すというジョブと完全一致しており、恒常的イノベーションだと言えるだろう。

日本は失われた30年と言われる中でも、恒常的イノベーションについて言えば特に最盛期を迎え、非常に多くの表現や、アイデアなどが生まれている。

創作のジャンルなども桁違いに広がり、ライフスタイルや表現媒体なども格段に増やすことができた。それも、恒常的イノベーションの連鎖性によって圧倒的に加速することができたのだ。

こうして一度できた恒常的イノベーションは、今でも浮世絵がひっそりと作られ続けるように、今後も文化圏の消滅が起こらなければ残り続けることになる。

それだけでなく、宣伝せずとも自己拡大していく性質があるので、世界でもちょうどそのジョブを満たしたい人の元へ届くこととなるだろう。

しかし、恒常的イノベーションは経済性が限定されていることが弱点で、ウォルトディズニーやコカ・コーラ、貴州茅台酒など世界の時価総額ランキングに名を出す企業も存在するが、基本的には恒常的イノベーションでない企業によって時価総額は埋め尽くされている。

自提供する価値が、恒常的イノベーションであるか、恒常的イノベーションでないか?は企業戦略にとって重要となる。永続するポジションを得るには、恒常的イノベーションの企業でかつBeing経営を行うと良いのだ。

そして、恒常的イノベーションでない価値を提供する場合でも、上手く行かなくなれば素早くアジャイル思考になるべきだが、基本的には上手くいく限り、真のウォーターフォール思考とBeing経営によって貫き通すことが正解となる。

そして、Being経営とタイムリーダーシップの実は最も重要なところだと言えることが、この二つは完全に両立できる点だ。

コストリーダーシップ、差別化戦略、集中戦略の三つのうち、コストリーダーシップと後者二つの戦略の相性が悪く、両取りはどの戦略も取らないこととしていた。

しかし、Being経営とタイムリーダーシップについては、両方がシナジーを生み出し、より優れた経営へと導いてくれるのだ。

この点から見て、Being経営とタイムリーダーシップは、コストリーダーシップ、差別化戦略、集中戦略に置き換わる新たな時代の戦略だと言える。

そして、そのBeing経営とタイムリーダーシップもCAIサイクルの1要素だと言える。

あとがき

本来は、今回の話で「MBA必読書50冊を1冊にまとめてみた」の50冊分を行う予定であったが、タイムリーダーシップ、ゼロマネジメント、Being経営は究極型パラダイムを支える一員でもあり、説明が長くなったため、1だけで閉める。

Thinkers50のなかでも殿堂入りされている方のアイデアは非常に精度が高く、そしてすでに世の中に導入されていることが多い。

Thinkers50はそれだけ世の中を変えている。日本経済が今後成長していくためにも、Thinkers50の意見は非常に貴重であり、なにより本が日本語訳で売られていることが大きい。

Thinkers50の各人の本は最近になって売れつつあるが、Thinkers50自体はまだまだ日の目を見ていない。今後、どのようにThinkers50が社会で有名になり、浸透していくのかは見ものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?