2024年5月の記事一覧

SO(重要な他者)としての友人関係

significant other(シグニフィカント・アザー)とは、広く「大切な人」を意味する英語だ。ややかしこまった表現なので、これを省略して、インターネットなどではSOと表記することもある。特別ひねった省略の仕方ではなくて、辞典にも載っているし、Wikipediaの記事にも書かれている。

この省略形を代名詞的に熱心に使って広めていきたいというよりは、SO と友人という親密な他者の捉え方が自

初めましてとアロマンティック・アセクシャル

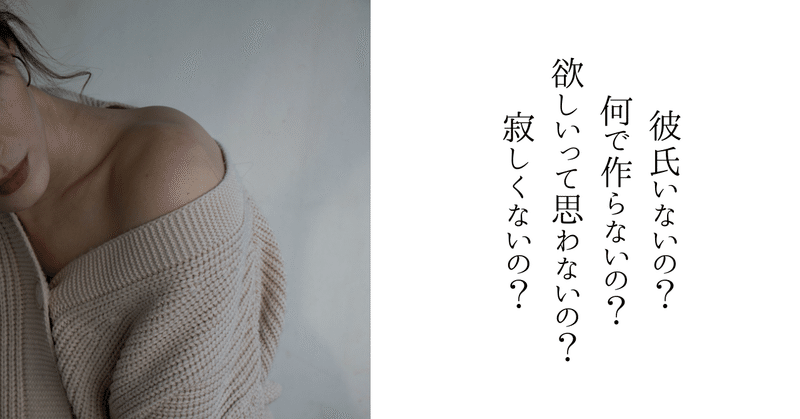

彼氏いないの?

何で作らないの?

欲しいって思わないの?

寂しくないの?

他人に聞かれて困る問いは、誰しもあると思う。

私にとっては、こういう問いがとても困る。

なぜ彼氏がいないのか。

欲しくないからだ。

なぜ欲しくないのか?

そんなの、欲しくないから欲しくないのだ。

興味がないのだ。

例えばあなたにこんな質問をしたとする。

競馬に興味がある?バレーボールやってみたいって思ったこ

「多様性」はどうしてこんなに憎いのか。言葉が創り出す枠組みと新たな排除の構図について考える

「郷に入っては郷に従え」という言葉があります。

もし、「郷」に元々いた人々が違う世界から来た人々にこの言葉を告げたとしたら、それはきっと外部文化の否定と見なされ、非常に強い暴力性のある言葉に聞こえますよね。

では、違う世界から来た人々が同じく違う世界から来た人々にそう告げたらどうでしょうか。

「ここは日本だ。自国の文化が押し通せないことに文句を言うな。『When in Rome, do as