ロジェ・ヴァディム監督 『バーバレラ』 : 「ラブ&ピース」な 反世界

映画評:ロジェ・ヴァディム監督『バーバレラ』(1968年、フランス・イタリア合作)

まあ、どう評していいのかと、考え込んでしまう作品である。

「B級SF」だとか「SFエロティックコメディ」だと言っても間違いではないものの、それではこの作品の「肝心の部分」を、何も語っていないようにしか思えない。

本作を「どうでもいい、おふざけ作品」だと断じても、それはそれで間違いではないのだろうけれど、この作品は、単なる「手抜き作品」などではなく、なんらかの「思想性」を込めた、確信犯的とも言える作品であろうことはほぼ間違いのだから、そこをスルーするような批評は、批評と呼ぶに値しない。

たしかに本作は、「見るからに哲学的」「わかりやすく思想的」なことを語った作品ではない。

その意味で対照的な作品なら、スタンリー・キューブリック監督のSF巨編『2001年宇宙の旅』を、真っ先に挙げなければならないだろう。言うなれば、本作『バーバレラ』は、『2001年宇宙の旅』の真逆をいく作品なのである。

『2001年宇宙の旅』が、真っ向から「SF」に挑んだ「ハードSF」であり、「人類の進化」や「生命の意味」といったことを真正面から扱った「思弁的」作品であり、その意味で「哲学的」でもあれば「思想的」な作品であるのに対して、『バーバレラ』の方は、言うなれば、それら「真面目なもの」をすべて回避する、というその身振りにおいて、その「思想性」を体現した作品だと言えよう。

だからまた、だからこそ、「一見したところは」どころか、「表向きはすべて」ふざけていると言うか、いい加減と言うか、ノンシャランと言うか、なんとも「軽くて中身のない」、ある種の「痴呆的」な作品になっているのである。

だが、ここまでやるには、それなりの「思想性」がなくては、決してやれるものではない。当たり前な「凡作」「駄作」というのは、「良い作品=人から感心され、褒めてもらえる作品」を目指して作られながら、力が及ばずに、良くて75点、下手をすると40点くらいの作品に「なってしまった」というような作品を言う。

だが、『バーバレラ』の場合は、初手から「50点くらいの軽い作品」を狙って、そのようなものに仕上げてしまったのだから、これを、単なる「凡作」「駄作」と同一視するのは、作品評価として間違っていよう。「やらない人」と「やれない人」は、明らかに別物だし、同じ「ダメダメな結果」だとしても、その「ダメさの質」が違うのである。

だから、そこを語らずして、ただ「ダメな作品だ」というような評価こそ、批評としてダメなのである。

では、本作はどんな「本質」あるいは「思想なり哲学なり」を持った作品なのだろうか?

一言でいえば、「真面目」や「重み」の、回避である。

それは、決して、「真面目」や「重み」との、「対決・対抗」ではないし「否定」でもない。なぜなら、そうした態度は、おのずと一種の「真面目」となってしまい、その意味で、「地上」的な、あるいは、「地下」的な、『重さ』を抱えてしまうからだ。

本作が目指しているのは、「真面目」や「重み」の回避である。

その意味で、「SF」的な題材を扱っているが、真面目に「SF」をやる気などないし、むしろ「SF」的な題材を扱って、「現実の重み」から逃れて、痴呆的なまでに幸福な世界に「遊ぼう」としている。そして、それを実現してしまっているのだ。

またそのために、この作品を「真面目」に鑑賞しようなどとしたら「何だこれ?」ということになってしまう。「よくも、こんなバカっぽい作品を作ったものだな。よっぽど暇で、金あまりだったのか?」と言いたくなるような作品なのだが、実際のところ、こうした作品も、こうしたものを作ろうという「意志」であり「思想性」が無ければ、とうてい作れるものではない。

本作は、低予算作品ではなく、制作費は900万ドルで、『2001年宇宙の旅』の1000〜1200万ドルという金額と比較しても、見かけほどの大きな開きなどないことが、こうしたことからも窺えよう

○ ○ ○

本作の「ストーリー」は、次のようなものである。

『すべての兵器が廃止された遠い未来、主人公バーバレラは、陽電子光線発生装置を発明したくじら座タウ星の科学者デュラン・デュラン博士を探せ、という密命を地球大統領から受ける。装置が破壊兵器に転用されれば、武装のない地球は簡単に征服されてしまう。バーバレラはタウ星に向かい、セックスに満ちた冒険を繰り広げ、タウ星を回る惑星の地下に広がる都市を支配する女王や、悪党デュラン・デュランと対決する。』

(Wikipedia『バーバレラ』)

要は、いかにも「安直」な「お子様向け冒険SF」に「大人向けのお色気」を加えたような「ストーリー」である。

だから、これを「バカバカしい」と評しても間違いはないのだけれども、しかしそれは決して「無自覚」になされたものではなく、自覚的に「バカバカしい物語」が選ばれたのだと考えるべきだ。この映画の作り手も、原作漫画(フランスのバンド・デシネ)の作者も、決して単なるバカではないし、スタッフやキャストがみんな揃ってバカだというわけもない。

彼らは、みんなして大真面目に、「おバカな作品」を作ってみせたのであり、じつは、これはこれで一種の「真面目さ」に支えられた作品であり、ある種の「思想性」を隠し持った作品なのだ。

だが、そうしたことは、なかなか観客には伝わらない。だが、それも当然。なぜなら、作り手側は、自分たちの持っている「思想性」を、「理屈」として理解してもらおうとは思っていないからだ。

ただ単に「おバカな映画だなあ」と笑って観てもらえればそれで良いと思っており、言うなれば「思想性」を隠して作っているのだから、普通は、そのあたりは理解されず、単なる「おバカ映画」だと思われて、それでお終いなのである。

例えば、そうした見かけに、まんまと引っかかった評価を代表するものとして、「映画.com」の「ストーリー」紹介文を、ここで紹介しておきたい。

『宇宙暦の紀元四万年。女宇宙士のバーバレラ(J・フォンダ)は、強力な宇宙破壊光線の発光装置を完成したデュラン・デュランを探しだす使命をおび、リテオン惑星に向った。着陸した彼女は嫉妬深い女ロボットたちの怒りにふれ、虐殺されかけたが、マーク・ハンド(U・トニャッツィ)という髭男に救われた。彼がいうには、地下三千フィートに建設された巨大な夜の都市ソゴに行けばデュラン・デュランがいるという。

こうしてバーバレラは地下の迷路にさまよい、黒い女王(A・バレンバーグ)が支配するソゴの国で犠牲となった天使パイガー(J・フィリップ・ロー)と知りあい、彼の翼にのってソゴに着いた。だが、そこは黒衛兵というロボットの番兵が厳重な見張りをしており、二人はあっというまに捕えられてしまった。そして宰相のもとへ、連れていかれた。陰険な彼は、女王の前に二人をつきだし暴力をふるう。

この地獄からバーバレラを救ったのが革命グループのリーダーであるディルダノ(D・ヘミングス)である。二人は、手のひらと手のひらを合せて行なう宇宙時代のセックスをする。だがバーバレラは再び宰相にとらえられて《セックス・マシン》で拷問されたが、彼女は耐えぬき、ついに《セックス・マシン》のヒューズを切ってしまった。そして、この宰相こそ、探し求めていたデュラン・デュランであることを知ったが、この時すでに彼は発狂しており、黒の女王をひきずりおろして自分が王位につくことを計画していた。バーバレラは女王を助けだした。そしてデュラン・デュランと革命家グループの間に死闘が展開され、共倒れとなって地下都市ソゴは爆破し、潰滅した。バーバレラと黒の女王は、天使パイガーに抱かれ、地球にむかった。』

もともと「単純なおバカ話」であるから、この「ストーリー紹介」も大筋では間違いではないけれど、これが「真面目」な映画の「ストーリー紹介」だったなら、「いい加減なことを書くな!」という非難の声が上がったのは間違いないだろう。

例えば、次のような記述は、とうてい本作のものとは言えない。

(1)『着陸した彼女は嫉妬深い女ロボットたちの怒りにふれ』一一『嫉妬深い女ロボット』など登場しない。

(2)『宰相のもとへ、連れていかれた。陰険な彼は、女王の前に二人をつきだし暴力をふるう。』一一バーバレラとパイガーの「二人」は、二人そろって女王の前に突き出されてもいないし、そこで暴力を振るわれてもいない。

(3)『バーバレラは再び宰相にとらえられて《セックス・マシン》で拷問されたが、彼女は耐えぬき、ついに《セックス・マシン》のヒューズを切ってしまった。』一一この《セックス・マシン》という表記もいい加減で、作中では『オルガスマトロン』と呼ばれる、言うなれば「オルガスム・オルガン」とでも呼ぶべき刑罰装置だ。グランドピアノ風のオルガンの奥に、処罰する相手(この場合、バーバレラ)を入れて、オルガンを演奏すると、最初は性的な快楽を覚えるが、それがじゅじょに昂じていって、最後は「快楽死」してしまうという「変態趣味的な処刑道具」である。だから、大雑把に「セックス・マシン」と呼んでも、あながち間違いではないのだけれども、その意味するところは、かなり違う。そもそも、本作は「エッチ」ではあるけれども「エロティック」ではない。「生なセックス」は描かず、むしろそれをパロディー化して茶化してさえいるのだが、この装置を身も蓋もなく《セックス・マシン》と表記した「ストーリー紹介者」は、そうしたセンスをまったく理解していないのだ。

ちなみに、バーバレラは、この装置に『耐えぬき』と言うよりも、彼女の快楽への欲求が装置を超えていただけ、である。

(4)『この宰相こそ、探し求めていたデュラン・デュランであることを知ったが、この時すでに彼は発狂しており』一一デュラン・デュランは「発狂」してはいない。単に権力欲に憑かれただけ。

(5)『バーバレラは女王を助けだした。』一一バーバレラは、女王を助け出していない。助けたのは有翼人(天使)のパイガーだ。だから、バーバレラはパイガーに「あんなに酷い目に遭わされたのに、どうして助けるの?」と問い、パイガーが「天使は敵でも助けるんだよ(憎んだりはしないんだよ)」というように答えるのである。

(6)『バーバレラと黒の女王は、天使パイガーに抱かれ、地球にむかった。』一一これも雑な説明で、正確には、3人は崩壊する惑星から逃れるために、バーバレラの乗ってきた宇宙船に向かった、というところでこの物語は終わる。つまり、そのあと『地球にむかった』かどうかまでは、まったく描かれていないのである。

このように、大筋としては間違ってはいないのだが、要約であるとしても、いかにも「雑」であり、まともに映画を見ていないとしか思えない。おぼろげな記憶と二次資料だけで書いたのか、もしかすると、私が読んではいない原作マンガを参照して書いたのか。とにかく、映画の内容を、きちんと紹介する気がないのは明らかで、扱いがいかにもいい加減なのだ。「こんなB級作品、そんなにきちんと説明しなくてもいいだろう」という気持ちが透けて見えるような「ストーリー紹介」だと言わざるを得ないのである。

だが、事実として本作は、そのように見られがちな作品だし、制作者の方も「それでいい。そう大真面目になる必要はないよ」と言っているような作品ではある。

しかし、だからこそ、批評的に作品を見る場合は、「見てくれ」と言われたところだけではなく、「見なくていいよ」と言われた部分にも注目すべきなのだ。

○ ○ ○

私は最初に、本作の対照的作品として、キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』を挙げておいたのだけれども、じつは、この二つの作品は、同じ「1968年」という年に公開されている。

私は以前、『2001年宇宙の旅』を評して、次のように書いた。

『その時(※ 1978年の初鑑賞時)の感想がどうだったかというと、まず「特撮」のすばらしさに驚かされたし、舌を巻いた。

この時、『2001』が1968年の作品だと知っていたら、もっと驚いただろうが、その時の私には、そんな問題意識はなかったので、そんなに古い作品だとは想像もできず、ただただ、その完成された「映像美」に圧倒されたのだ。』

つまり、『2001年宇宙の旅』が、1978年段階で見ても、決して古びてはいなかったし、今でもこの作品の「特撮」に劣る作品の方が、むしろ多いだろうと言えるほど、『2001年宇宙の旅』の「未来的な映像美」は完成していたのである。

ところが、同じ年の公開された『バーバレラ』の方は、1978年当時の私であろうと、今の私であろうと「この当時(1968年当時)の特撮って、この程度だったのだろうな」と、そう思ってしまうほど、ちゃちで安っぽい。デザイン的にも幼稚で、洗練というものをおよそ感じさせない。

だが、この作品が作られた1968年には、『2001年宇宙の旅』も作られていたのだから、『2001年宇宙の旅』が、いくら先端的な技術と工夫で撮られたものだとしても、実際のところ『バーバレラ』だって、やろうと思えば「もっと少しマシなもの」に出来たはずなのである。

例えば、パイガーに抱かれてバーバレラが空を飛ぶシーンなど、背景の空や山は、明らかに昔ながらの「スクリーン・プロセス」で撮られていて、いかにも空がスクリーンっぽく縦縞さえ見え、昔のモノクロ映画のスクリーン・プロセスだって、ここまでチャチではなかったというくらいチャチだし、襲ってくる敵の戦闘機も、いかにもオモチャを釣って撮っていますという感じのもので、当時の日本の、子供向け特撮テレビドラマにも劣るような出来なのだ。

そもそも、バーバレラが、降り立った惑星が、見るからに「セット」丸出しに安っぽく、ほとんど「舞台芝居」の書割のようにしか見えない。

バーバレラの宇宙船もピンク色で、出来損ないの金魚のおもちゃみたいなデザインのため、最初は宇宙船だとわからなかったくらいだ。その船内も、毛皮で覆われた、なんと形容すればよいのかと、当惑させられてしまうような代物である。

そして、さらに「そもそも」に遡ると、この映画のオープニングは、変な部屋(じつはここが、バーバレラの宇宙船の操縦室兼船室)の中で、安っぽい宇宙服を着た人物が、無重力状態で、その宇宙服を徐々に脱いでいくと、丸裸の女性(バーバレラ)が登場するというものなのだ。つまり、映像的には「ストリップ(脱衣)ダンス」である。

しかも、女性の露出が増えてきたあたりから、スタッフロールの文字がバラバラと動き出して、バーバレラの「見せてはいけない部分」を隠すという趣向なのだ。

これで、真面目な「SF」、あるいは、真面目な作品をやろうと思っていると考える方が、どうかしていよう。

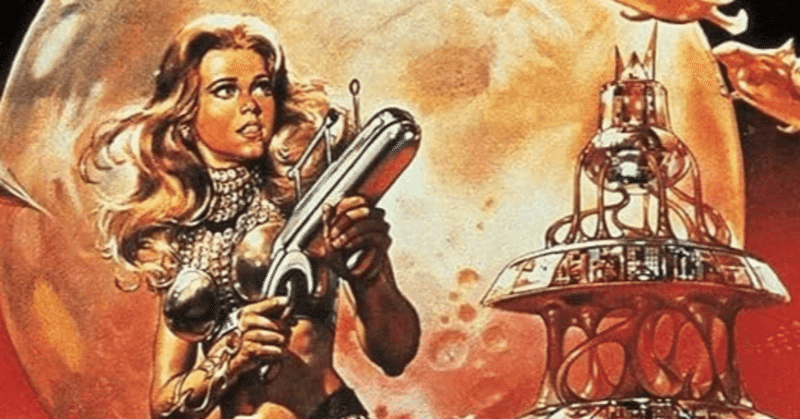

こうした『バーバレラ』の特徴を、「Wikipedia」は「概要」として、次のように的確に紹介している。

『フランス 、イタリア合作映画。 原作譲りのエロティックな描写(頻繁ではあるがあからさまなものではない)が特徴であり、オープニングの無重力状態でのストリップティーズや、オルガスマトロン(Orgasmatron)と名づけられた性的拷問装置のシーンは特筆に価する。主人公バーバレラは、セクシーな衣装を替えながら、幼児たちに捕らえられて人形に体をかじられたり、小鳥の群れに襲撃されたりするなど、さまざまに被虐的な目に遭う。

全編を通じて、わざとらしいおふざけの雰囲気が演出されており、特殊効果や美術は非常にキッチュなものである。』

ここで最後に語られる『キッチュ』こそが、この作品の、中心的な制作思想だと言えるだろう。

すこし長くなるが、大事な部分なので、ひととおり目を通してほしい。

『キッチュ (ドイツ語: Kitsch) とは、「俗悪なもの」「いんちきなもの」「安っぽいもの」「お涙頂戴式の通俗的なもの」などを意味するドイツ語で、文化批評用語として用いられる。英語でも同じ綴りで浸透している。

本来の意味

キッチュの語は、1860年代のドイツで使われ始めた。方言であったkitschen (塗りたくる、かき集める、なでつける、ツルツルする)という動詞が形容詞化したものである。1960年代のポップ・アートのころからよく使われはじめ、日本では1970年代ごろから一般的に使用されるようになり、従来の価値観の変化とともに、大衆芸術や大衆芸能が見直される機運や美と醜の二分法では分析できないほど複雑化した大衆文化の美的現象を包括的に説明する言葉として、独特の価値基準をもたらせるようになった。

当初はブルジョワの間での大衆文化の成立に伴って「通俗的」という意味で用いられた。感傷的で通俗的な小説を中心とした文化について言われ、20世紀になると、ハリウッド映画や通俗小説が「キッチュ」とされた。またクラシック音楽でも、「美しく青きドナウ」など、中産階級的な好みにあうものが「キッチュ」である。

しかしヴァルター・ベンヤミンやヘルマン・ブロッホがキッチュについて論じていくうち、肯定的な意味あいを持たせる者も現れた。日本では1970年代前半に漫画評論家の石子順造が、風呂屋のペンキ絵のような俗悪なものを評価した。

1980年代後半、松葉一清はキッチュの再評価を行い、この語は現代思想の流行の中で流行した。

ただしこの過程で、本来の「通俗的、中産階級的」という意味は日本では脱落し、むしろアングラ的俗悪美をさすようになる。

グリーンバーグのキッチュ

「キッチュ」が美術用語として規定されたのは、クレメント・グリーンバーグの1939年の論文「アヴァンギャルドとキッチュ (“Avant Garde and Kitsch”)」による。

彼は芸術が、アヴァンギャルド(前衛)とキッチュ(後衛)に二分化しているとした。文化の推進者たるアヴァンギャルドに対し、キッチュは見せかけにすぎないと酷評した。

しかし、20世紀より、大衆文化の評価が高まるにつれ、グリーンバーグのような二元論に対する批判も多く現れている。

キッチュの再評価

キッチュは、芸術作品や、複製技術の発達した近代・現代の、大量生産された工芸品などに見いだせることがある(いわゆる芸術作品に対してのみ使われる言葉ではないことに注意)。

芸術の中では、サルバドール・ダリのいくつかの作品をキッチュと呼べる。VOW やその類似の企画でもキッチュと呼べるものが紹介されていることがある。

キッチュの定義として「陳腐である」という表現もされるが、この点については注意する必要がある。単に陳腐なだけでは、それをあえてキッチュと呼ぶ必然性はないからである。あまりにも陳腐であるがゆえに、周囲の注目を集め、独特の存在感を呈するもののみがキッチュたりうる。

キッチュとは、「見る者」が見たこともない異様なものか、「意外な組み合わせ」「ありえない組み合わせ」であろう。もしくは、「見る者」にとって異文化に属するものであったり、時代を隔てたりしている必要がある。「見る者」の日常性に近すぎると、新鮮味のない、陳腐な存在でしかなく、そもそも注意を引くこともない。キッチュの観点から言えば、「普通」であることは、キッチュとしての美的価値が不足していることを意味する。また、キッチュは、時間的な隔たりという点では、レトロ、懐古趣味と関連していることがある。

また、キッチュは、世界各地の伝統的・近代的な民芸品、人形、仮面、像、図像、幼児の玩具などに見られる。たとえば、マトリョーシカ、祭りの出店の面、庭に置かれるノーム(こびと)の人形、多神教の図像などである。赤、緑、青、黄、ピンク、金、銀などのどぎつい色が特徴となる場合もある。

動物同士、動物と人間の組み合わせ、「怪物」がキッチュを呈することもある。これは本来「ありえない組み合わせ」だからである。ただ、キマイラ、ケンタウロス、ミノタウロス、人魚など、神話上の怪物の図像はよく知られているため、意外さを感じさせない。キッチュが見られるとしたら、(特に異国の)古代や中世の図版に現れる、名もなき怪物などである。

キッチュは、単にグロテスク、もしくは不細工なだけでは成立しない。ヒエロニムス・ボッシュの絵画や東アジアの地獄絵のように、過剰な表現、意外な組み合わせから一種の滑稽さが現れることがあるが、それは必ずしも制作者の意図とはかぎらない。むしろ、制作者の意図は真剣そのものであり、キッチュとみなされるのが不本意かもしれない。だが、キッチュは最終的には「見る者」が感じる美的価値である。つまり、キッチュは表現者による、意図的・積極的な表現手法であることもあるが、「意図しないキッチュ」「見方としてのキッチュ」もある。』

(Wikipedia「キッチュ」)

これを読めば、「キッチュ」という概念が、いかに複雑微妙なものかが分かろう。

また、『バーバレラ』に登場する「人喰い人形」だとか「有翼人=天使」などは、キッチュを代表するものであることにも気づけよう。

単純に「美しい」とか「荘厳・壮麗・荘重」とかいったものなら、誰にでもそうとわかるけれど、「キッチュ」というのは、そういう「単純な憧れの対象物としての美」とは違って、「現実」の存在するものの中に含まれる「醜いもの」をも含みながら、その中に「美」を見出そうという、かなり高度な観念操作を必要とする「美的概念」なのだ。まただからこそ、『バーバレラ』は、荘厳・荘重な『2001年宇宙の旅』とは対照的であり、その対極にある作品だとも言えるのである。

そして、肝心なことは、これは「たまたまそうなった」というようなものではなく、「意識的になさらなければ、絶対にそうはならないもの」だという点である。

こうした対照的な違いは、例えば、『2001年宇宙の旅』が「イギリス・アメリカ合作映画」なのに対して、『バーバレラ』が「フランス・イタリア合作映画」だという事実に、わかりやすく表れている。

また、『2001年宇宙の旅』が、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」を中心としたクラッシック音楽で、荘厳な世界を演出したのに対し、『バーバレラ』の方は、ポップなソフト・ロックで、軽くて楽しげな雰囲気を演出している。

つまり、『2001年宇宙の旅』の視点から『バーバレラ』を見れば「安っぽくてくだらない、頭の悪い尻軽女」というイメージになるのだけれども、『バーバレラ』の方から『2001年宇宙の旅』を見れば「真面目くさって尊大ぶった、エリート気取りの嫌なおじさん」ということになる。

制作時期からしても、決して『2001年宇宙の旅』を意識したわけではないだろうけれども、『バーバレラ』は、『2001年宇宙の旅』が体現するような「真面目くさったもの」を批判的に見る「思想」を確実に持っており、それを体現した作品だったというのは、間違いないところなのだ。

で、この両作が公開された「1968年」という年に注目してみると、こうなる。

『「動乱の1968年」、世界を震撼させた40年前のできごと

今(※ 2008年現在)から40年前の1968年は、世界各地で暴動や大規模デモ、暗殺などの大事件が多発した年だった。なかでも、この年に世界を震撼させたいくつかの重大事件を以下に列挙する。

<1月>

ベトナム戦争で北ベトナム人民軍が、南ベトナム軍および同政府を支援する米軍に一斉攻撃を仕掛けた「テト攻勢(Tet Offensive)」。米軍の絶対的優勢を確信していた米国世論に衝撃を与え、国内に反戦機運が高まる。ベトナム戦争の転換点となった。

<3月>

8日、ポーランドのワルシャワ大学(Warsaw University)の学生・知識人たちが民主化を要求した「3月事件」が発生。事件後、共産党政権はこれを口実に、反ユダヤ主義運動を開始した。

<4月>

4日、米国の黒人公民権運動家マーティン・ルーサー・キング(Martin Luther King Jr)牧師がメンフィス(Memphis)のモーテルで暗殺される。これをきっかけに、全米各地で人種暴動が発生。

23日、米ニューヨーク(New York)のコロンビア大学(Columbia University)で、学生たちが大学当局に対し、ベトナム戦争支援機関に関与していると非難、大学を封鎖する。

<5月>

フランス各地の街頭で、学生たちが大規模な反体制デモを展開。13日にはパリ(Paris)でゼネストが行われ、学生が警官隊と衝突、仏全土はまひ状態に陥った。このいわゆる「5月革命」に触発され、イタリア、ドイツ、トルコ、日本、ブラジルでも学生による反体制運動が広がった。

<6月>

5日、故ジョン・F・ケネディ(John F. Kennedy)米大統領の実弟、ロバート・F・ケネディ(Robert F. Kennedy)上院議員が、ロサンゼルス(Los Angeles)で大統領選の選挙活動中に暗殺される。

<7月>

前年から開始されたビアフラ(Biafra)戦争により、ナイジェリアで数百万人が飢えで死にゆく姿が世界中に報じられ、国際人道支援が本格化する。

<8月>

チェコスロバキアで当時のアレクサンデル・ドプチェク(Alexander Dubcek)共産党第1書記が「人間の顔をした共産主義」を掲げた民主化運動、「プラハの春(Prague Spring)」が起こったが、ワルシャワ条約機構(Warsaw Pact)軍が侵攻し、動きを圧殺。多数の死者が出た。

<10月>

メキシコ五輪を10日後に控えたメキシコ市(Mexico City)で、民主化要求デモに警官隊が発砲し、学生ら200-300人が死亡。五輪では米国人の黒人選手2人がこぶしを突き上げて「ブラックパワー」を誇示、「動乱の1968年」のシンボルになった。』

(alpbb.com「ALPBB News」より)

つまり、「ベトナム戦争」においては「テト攻勢」が始まって帝国アメリカの絶対正義が揺らぎ始め、時代の流れへの反動からマーティン・ルーサー・キングが殺され、フランスでは学生たちによる「五月革命」が勃発し、テェコでは「プラハの春」が起こると同時にそれが踏み躙られて共産主義国家の欺瞞が露呈した、そんな混乱の中にもヒートアップした時代だったのだ。

したがって、言うなれば、『2001年宇宙の旅』は、そんな「現実」に背を向けて「絶対的な真理」を探求しようとする超然とした態度を採ったのであり、一方『バーバレラ』の方は、同時代的な「カウンター・カルチャー」たる「ヒッピー」文化から、「フリーセックス」「ドラッグ」「サイケ」「ロック」といったもの採り入れ、その上で、ヒッピー文化の「ラブ&ピース」の立場に立つことで、リアルな現実と「真正面から戦う」ことは選ばなかったのである。

つまり「悪と戦うという真面目さ」も含めて、そうした「観念性」が、人間を「非人間的なもの」に変えてしまうのだという思想を、『バーバレラ』はヒッピー文化から引き出しており、それを引き出したのは、野暮なことが嫌いなフランスの「エスプリ」であり、イタリアの「楽天的な精神性」だったのではないだろうか。

バーバレラを演じたジェーン・フォンダ自身は、ヒッピーたちと共にベトナム反戦運動に加わった「運動家」だったが、同時に、女優としての彼女は、いかにも「アメリカ」っぽいセックスシンボルでもあった。

そして、そんな彼女が、地球国大統領の指示で、危険な兵器を開発したデュラン・デュラン博士を探しに行き、そこで悪の女王と敵対するも、最後は「天使」であるパイガーによって、女王ともども、地獄と化した地上から天に飛び立つというラストは、「支配せず、支配もされず、そのために戦うこともしない」という「第三の道」の理想を、象徴的に描くものだったのではなかったろうか。

そして、そうした「これまでになかった道」を生きるためには、『2001年宇宙の旅』が体現したような「正統派の哲学・思想・美意識」では、それは不可能だということだったのではないか。

そうした「権威的」で「超俗的」なものではなく、「俗悪なもの」の中にこそ宿っている「生き物としての人間らしさ」と、その「楽天性」において、『バーバレラ』は「新たな時代の思想」を体現しようとした作品だったのではないだろうか。

それが、今となっては「挫折したもの」のように見えようと、である。

(2024年3月11日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・