シドニー・ルメット監督 『十二人の怒れる男』 : 理想を信じた時代の「アメリカの良心」

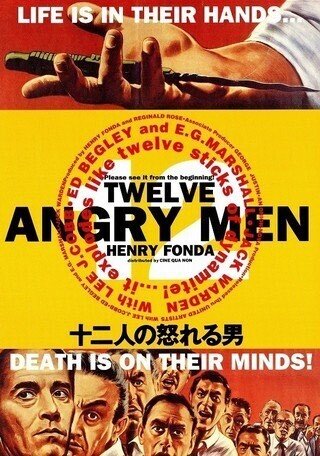

映画評:シドニー・ルメット監督『十二人の怒れる男』(1957年・アメリカ映画)

本作は、子供の頃にテレビで視て感動した「思い出の作品」であり、今でも私の「実写映画のオールタイムベスト10」に入る傑作である。

本作の元型となったのは、脚本家レジナルド・ローズの脚本を、1話完結のテレビドラマとして制作したもので、これが大変な評判作となった。ところが、当時のテレビドラマは、実質的に「生放送」の一発放送であり、録画が製作者(テレビ局)サイドには残らなかった。

また、このテレビドラマは、テレビドラマを対象とした数々の賞を受賞した傑作ではあったが、放送時間の制約から、レジナルド・ローズの脚本そのままではなく、かなりのセリフが削られてもいた。

そんなテレビドラマを視て感銘を受けた者の一人が、人気俳優のヘンリー・フォンダであった。彼はこの傑作が、一度かぎりのテレビ放映だけで、このまま消えるに任せるのは惜しいと考え、映画化のプロデュースを買って出、映画化が実現することになる。その結果が本作である。

また、この映画版でも原作者レジナルド・ローズが脚本を担当して、テレビ版では削られたセリフが復活を果たすことにもなった。

したがって、本作映画版は、言うなれば、原作者も認める「完全版『十二人の怒れる男』」ということになったのである。

本作の特徴は、殺人事件の陪審員として集められた「12人の男たちが、裁判所の一室で議論し、そこでドラマが完結する」という点にある。

もちろん、細かく言えば、議論が始まる前、裁判所に陪審員たちが集まってくるシーンや、議論が決着した後に彼等が裁判所を去っていくシーンもあるけれど、それは無くてはならないものではなく、あくまでも映画としての様式美のために設られた「額縁」だと考えるべきだろう。

ともあれ、この作品のすごさは、物語が実質的には「一室内での議論で完結する会話劇」であり、それでいて、最後まで寸分の隙もない、張り詰めた(緊張感ではなく)充実感のある作品だという点である。

本作は、アカデミー賞を、戦争大作『戦場にかける橋』(デヴィッド・リーン監督)と競うこととなり、結果として受賞には至らなかったのだが、名作としての誉れは長く続き、多くのリメイク作品を生んでいる。

『エクソシスト』や『フレンチ・コネクション』などで知られるウィリアム・フリードキン監督による1997年のテレビ映画『12人の怒れる男 評決の行方』もあれば、ロシアに舞台を移したロシア版(2007年)もあるし、たぶん世界中の多くの国でリメイクされていることだろう。

無論、こうした「密室劇」なので、舞台化も世界各国で数知れずなされているし、そうした流れから日本では、映画監督デビュー以前の三谷幸喜が舞台用に書き下ろしたオリジナル脚本を、中原俊監督が映画化した、こちらはリメイクではなく、パロディ作品となる『12人の優しい日本人』も制作され、「日本人の国民性」をネタにした、大いに笑える傑作映画となった。

だが、私の場合は、最初に見たシドニー・ルメット版の『十二人の怒れる男』の印象があまりにも強かったのため、あえてリメイクを見ようとは思わなかった。

その唯一の例外である『12人の優しい日本人』は、テレビ放映時に見て大いに楽しませてもらったのだが、これはあくまでも、原作があってのパロディとして楽しんだのである。

そして今回、半世紀ぶりに二度目の鑑賞となったのは、これまで何度も書いているとおりで、退職して時間に余裕ができ、見たかった映画などを片っ端から見られる環境が整ったからである。

まず最初に言っておくと、今回の鑑賞で本作のイメージが変わったかと言えば、ぜんぜん変わらなかった。

若い頃に見て感動した作品を、後年になって、あらためて見てみると「なんだ、この程度の作品だったのか」と失望させられることも、ままあるのだが、本作については、そういうことはまったく無く、記憶していたイメージどおりの作品だったのである。

したがって本作は、今でも私の「実写映画のオールタイムベスト10」作品のままなのだ。

ただし、今回見て、いくつか気づいたことはあった。

さすがにそこは、最初に見た時から伊達に半世紀も生きてきたわけではない、経験と知識の賜物であろう。最初に見たときは、ただ「感動した」だけだったが、今回はいくつかの気づきがあり、記憶に基づいて「漠然と考えていたこと」の裏付けを取ることもできたのである。

しかし、それを語る前に、「Wikipedia」から本作の「あらすじ」を紹介しておこう。

『父親殺しの罪に問われた少年の裁判で、陪審員が評決に達するまで一室で議論する様子を描く。

法廷に提出された証拠や証言は被告人である少年に圧倒的に不利なものであり、陪審員の大半は少年の有罪を確信していた。全陪審員一致で有罪になると思われたところ、ただ一人、陪審員8番だけが少年の無罪を主張する。彼は他の陪審員たちに、固定観念に囚われずに証拠の疑わしい点を一つ一つ再検証することを要求する。

陪審員8番による疑問の喚起と熱意によって、当初は少年の有罪を信じきっていた陪審員たちの心にも徐々に変化が訪れる。』

『十二人の怒れる男』というタイトルが示すとおり、本作に登場する陪審員は「12人」。つまり「陪審員1番」から「陪審員12番」までいて、主人公の「陪審員8番」を演じるのが、名優ヘンリー・フォンダだ。

まずは、本作で描かれる「陪審制」がどういうものなのか、いちおう説明しておこう。

一般市民から無作為抽出された12人が、市民の義務として「陪審員」となり、裁判を傍聴した後、「陪審員だけ」で議論し、被告人が有罪か無罪かを、自身の良心のみに従って判定するというもので、この陪審会議は、基本「全員一致(全会一致)」を目指して徹底的に行われる。

その結果として、全員一致で「有罪」となれば、その判定に基づいて、裁判官が罪状相応の量刑を言い渡すという形式であり、言い換えれば、「全員一致を見なければ無罪」ということになる。

これは裁判の原則である「疑わしきは罰せず」の理念に沿ったものであり、この当時のアメリカの陪審員制裁判が、いかに「その理想と原則」に忠実であろうとしたかが窺えよう。

ともあれ、こうした形式であればこそ、犯罪容疑者である被告人を「犯人」であると断定して断罪するには、是が非でも「全員一致の有罪」に持ち込まねばならない、ということにもなる。

だからこそ「凶悪犯罪」であればあるほど、「有罪にしなければ、社会正義が実現できない」という意識も強化されるので、そうした事件の「陪審会議」において、あえて「無罪」を主張するのは、きわめて難しいこと、ともなるのである。

だが、本作の設定がまさにそれで、この映画で扱われる事件は「スラム街の不良少年による、父親の刺殺事件」であった。

近隣住民や不良仲間などによる証言を総合すると、少年は幼い頃から父親の暴力、今で言うところの「DV」にさらされて育った、今ではいっぱしの不良少年であり、ナイフの使い方は、仲間に自慢するほどの腕前であったと言う。

また事実、この時すでに少年には、自動車窃盗や傷害事件などの前科があり、どこから見ても「スラム育ちのふだつき不良少年」で、「いずれ取り返しのつかないことをしでかしても不思議ではない」とさえ思われていたのである。

事件当夜の状況は、おおよそ次のようなものだ。

少年家族が住むアパートの、真下の部屋に住む足の不自由な老人が、事件発生時の不審な物音を聞いて、アパートの廊下に出てみたところ、階段を下へ駆け降りていく少年の姿を見た、と証言した。老人が聞いたのは、何やら「言い争う声」と少年の「殺してやる!」と言う声。そして、何かが倒れる物音。そこで老人が部屋からアパートの廊下に出たところ、逃げていく少年の姿を見た、とこう言うのである。

それだけではない。少年が父親を刺すところを「見た」と証言する女性も現れた。その初老の女性は、少年らの住むアパートと、鉄道の高架橋を挟んで向き合うアパートの同じ階に住んでおり、寝つかれずにベッドの上で寝返りをうって、たまたま開いていた窓の方を見たところ、通過するガラガラ電車の窓越しに、少年が父親を刺す瞬間を、ハッキリと見た、と証言したのだ。

女性らの通報により警察が現場に駆けつけたところ、折りたたみナイフを胸に突き立てたままの父親の死体が発見され、その死亡時刻は0時10分過ぎごろだと判明した。

もちろん、その際には、少年は家におらず、警察が現場に張り込んでいたところ、午前3時ごろに帰宅して、その場で逮捕されたのである。

少年の供述では、23時ごろに家を出て映画館に行き、映画を見た帰りに不良仲間と行き合ってしばらく過ごした後に帰宅した、とのことであり、要は、推定犯行時刻には映画館にいたから、もちろん「父親殺し」については「やっていない」と否認した。

現場で逮捕された際の職務質問で、警察官に「どこへ行っていたのか?」と問われた少年は「映画館だ」と答えたものの、その映画のタイトルや出演俳優などを、まったく答えられなかった。

また、映画館への聞き込み捜査でも、少年が映画を見ていたという目撃証言は得られなかった。

さらに、殺された父親の胸に刺さっていたナイフを捜査したところ、それは、近所の雑貨屋が少年に売ったものに間違いないという、雑貨屋の主人の証言を得た。その雑貨屋が言うには、そのナイフはその1本しか扱ったことがなく、他で見たこともない、極めて珍しい品物なので、少年に売ったものに間違いないと、そう証言したのだ。

また少年自身も、そのナイフを見て、自分の持っていたものだが、外出の際に外で落としたのだと供述した。

一一以上のように、少年を取り巻く状況は、圧倒的に少年に不利なものであり、裁判でも、検察側はこうした証人や証拠品を立てて、理路整然と少年の犯行を立証して見せた。

一方、それに対し、国選弁護人の若い弁護士は、状況は圧倒的に少年に不利であり、自身も少年の犯行だと考えたのか、やる気を疑うような無気力な弁護しかできず、終始、検察官に圧倒されていたのである。

つまり、裁判を傍聴したかぎりにおいては「まずは、少年の犯行で間違いないだろう」という「心証」を、誰もが持つような内容だったのである。

そして、こうした裁判を傍聴した後、「十二人の陪審員」たちによる陪審会議が始まったのだ。

当然、陪審会議は当初「少年の犯行に間違いなし。全員一致で有罪確定」だろうという空気だったのだが、いざ会議が始まってみると「陪審員8号」(以下、適宜「8号」と略記する)だけが「無罪」を主張して、残りの11人を驚かせ、何人かの激怒を買うことにもなった。

どう考えても、少年の犯行であるという事実は動しようもないのだから、あっさり「有罪」で片づくと思っていたのに、「8号」一人が反対したために、少年を「有罪」にするためには、変わり者の「8号」を説得しなければならないという、面倒な話になったためである。

では、「8号」がどのように主張したのかというと、彼は、「少年はやっていない」と積極的に主張したのではなく、検察による犯行の立証が不十分であり、細かい部分で疑問が残るので、慎重を期し、皆で話し合って事件を検証し直してから結論を出すべきだと、そう主張したのである。

彼が主張したのは「話し合いましょう」ということだったのである。

○ ○ ○

このあと、「8号」は「証人の証言」の細かい部分に疑義を呈し、その信憑性に疑問を投げかける。

そして、そうしたやりとりの中で、彼の「真摯で慎重な立場」に賛同して、一人また一人と「無罪」の側に転じる陪審員が増えてゆき、最後は全員一致での「無罪」が確定し、陪審員たちはその結果を裁判所に伝えて裁判所を去っていくところで、このドラマは終わるのだ。

したがって、このドラマの見どころは、まず第一に、

・当初は、少年の犯行で間違いなしと思われていたのが、その犯行を裏付ける証拠が、ひとつひとつ覆されてゆく。

という展開である。

このあたりで、本作は「サスペンスドラマ」と呼ばれることにもなるのだが、しかし、本作を「名作」としているのは、本作が、そうした部分での魅力では終わらなかった点にあった。

つまり、本作のもう一つの魅力は、「サスペンスフルな展開」とは真逆の、「人間ドラマ」だったのだ。

それぞれに人生とその人生経験を背負って集った「個性豊かな」面々が、自身の「人間観」や「人生観」において、有罪無罪の判断を主張するのだが、問題は、そうした個人の「人間観」や「人生観」といったものが、多分に「偏見」を孕んでいる、という点である。

つまり、個人の「ささやかな人生経験」を絶対的なものと信じて、物事を断定的に判じて疑わない、ある意味では「自信満々」な人が多く、少年の犯行容疑について、「有罪」を主張した11人も、基本的には「このタイプ」だったのである。

だが「陪審員8号」だけは、「自分一個の見方」に固執する態度には、懐疑的であった。

言い換えれば、「8号」は、自分に「見えていない部分があるのではないか?」という理知的な「自己懐疑」の持てる人だったので、「話し合いましょう」と提案したのだ。

そうすれば「自分以外の視点」を得ることができるし、その「気づき」によって、事件の「それまで見えていなかった側面」が見え、より疑いのない真相に近づけるのではないかと、そう考えたのである。

しかしながら、この作品を評価する上で勘違いしてはならないのは、この作品では「事件の真相は、明らかにされない」という事実である。

「法廷もの」を含む、普通の「推理サスペンス」ものでは、物語の最後に「事件の真相が暴露され、すべての真相が明らかになる」ものであり、その「謎の解明」のカタルシスによって、観客が娯楽的満足を得られるように作られているものなのだ。

ところが、本作の場合は、物語の最後まで「事件の真相は、明らかにされない」。

最後に明らかにされたのは「少年の犯行ではない、可能性が残っている」というだけのことなのだ。

それは、「8号」も陪審会議の中で語るとおりで、「真相は、私にもわかりません。もしかすると少年が父親を殺したのかもしれませんし、少年を無罪にすることは、犯罪者を罰しないまま社会に帰すことになるのかもしれない。けれども私には、これまで提示された証拠だけでは、少年がやったという確信が持てないのです。そして、その確信が持てない以上は、少年を有罪とすることはできません」ということなのだ。

したがって、この物語の最後で「全員一致の無罪」という結果になったとしても、それは「この事件の犯人が少年ではなかった」と証明された、ということではなかったのである。要は「疑わしきは罰せず」という裁判の理念が、原則どおりに貫徹されたというのを描いたのが、このドラマだったのである。

言い換えれば、本作が描いたのは、「理想を、単なるお題目に止どめることなく、実行することの重要さ」であり、それを行うことの「人間としての気高さ」だったのだと、そうも言えるだろう。

実際、本作は、1950年代というアメリカが最も繁栄した時代の作品であり、その意味で、一般には、少々楽天的なまでの「理想主義」が語られ、信じられた時代の作品でもあった。

アメリカ人は、世界一豊かな国の国民としての「自信と余裕」を持っていた。だからこそ「自己犠牲的なまでの理想」を語る余裕も持てたのだ。

だが、その自信は、「ベトナム戦争」などの現実によって、やがて完全に覆されることになる。

「アメリカの理想」の一環であった「世界の警察官」という自負とは、アメリカが理想を追求している国であり、世界を幸福へと導くリーダーだという「自信と自負」に裏付けられた理念でもあったのだが、「ベトナム戦争」の現実を知ることで、アメリカ人は、自分たちの信じていた「アメリカの理想」の多くが、嘘っぱちであったことを知り、その自信を失うことになるのである。

だが、その過程ではまだ「政府は信用ならない」という「反権力」意識が持てる程度の「自負」を残してはいた。「政府」は偽物だったが、自分たちは「偽物」ではないという「自信と自負」が残されてはいたのだが、それもやがては徐々に失われていく。

アメリカが「世界一の経済的かつ軍事的な強国」ではなくなると、当然のことながら「自信と自負」は失われてゆき、もはや「輝かしい理想」を掲げ続けるだけの余裕が保てなくなってしまったのだ。

「貧すれば鈍する」。

「生活の苦しい人」アメリカ人が増えていくに従い、彼らは「他人のことより自分のこと」を優先するのは当然のことだと、そう考えるようになっていった。

「いくら綺麗事を言ったところで、やっぱり一番大切なのは自分だろう」という「本音主義」であり、そうなると、それまで掲げられてきた「理想」とは、単なる「偽善」のように見え始めてきた。

「自分の身を犠牲にしてでも、見知らぬ他人を救い、世界の平和と幸福のために働く」という「スーパーマン」の姿を、「アメリカという国をそのまま体現するもの」だと信じることができなくなってしまったのだ。

「あれは所詮、子供向けの作り話だ」と。

そしてこうした「心理」は、無論、アメリカ一国に止まるものでもなければ、「昔話」でもない。

「安倍晋三元総理銃殺事件」をひとつの契機として、今や衰退傾向にある「露骨な外国人差別」あるいは「ヘイト行為」は、間違いなく、「バブル経済」の崩壊によって、日本もまた「貧すれば鈍する」ことになったためであろう。

ヘイト行為を先導した市民団体「在特会」の正式名称は「在日特権を許さない市民の会」である。そして、その主張の中心は「肝心の日本人をさしおいて、在日朝鮮人が、日本において社会的な特権に浴し、いい目を見ている」というものだった。

つまり彼らは、自分たちの、あるいは、日本人のおかれた現状が「不遇なもの」だという「被害者意識」を持っていたからこそ、自分より恵まれているように見える人たちを見ると「妬み」が生じてくるし、まして「本来、国家から保護されて然るべき国民である自分たちをさしおいて、外国人が不当にも優遇されているとは、一体どういう理不尽なのか。そんなこと、絶対に許せん」というのが、彼らの「わかりやすい心理」から出た、その主張だったのである。

そのため、彼ら在特会は、「在日(朝鮮人)」の人たちが「特権に浴し、優遇されている」と主張したのだけれども、しかしそれは、結局のところ、「妬み」に発する事実無根の「偏見」でしかなかった。事実ではなかったのだ。

単に「隣の芝が青く見えた」ということだったのである。

「在日」の人々に、日本人には与えられていない何らかの権利(例えば、通名=日本名の使用の権利)が認められているのだとしたら、それは「優遇」でもなければ「特権」でもなく、ごく不十分な、「補償」にすぎない。

それは、帝国主義的な侵略戦争によって、日本が「朝鮮半島」を占領して植民地化し、朝鮮人たちを徴用工として日本に連れてきて酷使したり、日本兵として死なせたりしながら、敗戦を理由に、何の保証もしなかったことに対する、暫定的な措置が一部残っていたに過ぎないのだ。

それは、祖国での生活を破壊され、やむなく日本に移り住んだ人たちに対する、最低限の措置でしかなく、「特権」などでは決してなかったのである。

例えて言うならば、家屋敷を奪われ破壊された人たちに、その代わりとして「犬小屋」が与えられたからと言って、「犬小屋」をもらえない日本人が、日本人のもらっていない犬小屋を、外国人が日本政府からもらうなんて「特権だ!」と、そう文句を言うようなものなのだ。

つまりそれは、歴史的経緯を完全に無視した、無知かつ心卑しい「言いがかり」に過ぎなかったのである。

実際、「心の貧しい者(心に余裕のない者)」は、物事を冷静かつ客観的に見ることができない。

自分のことで精一杯だから、物の見方が「自己中心的」になり、かつ「視野狭窄」にもなるため、しばしば、「隣の芝が青く見える」という「妬み」に捉われ、さらには、ケチな「憎悪」にまで捉われてしまうことにもなるのである。

そして、ここで話を『十二人の怒れる男』に戻せば、本作の「推理劇」的なサスペンス性とは別の、もうひとつ魅力であり、見どころとは、

・意固地に「少年の有罪」を主張する陪審員の、その偏頗な「人間観」や「人生観」が醸成されるに至った、彼の哀れな人生を、間接的に描いて見せた。

という点にある。

その陪審員は、自分の息子を「強い男」に育てようと、暴力的な「教育」をほどこした結果、息子は父の期待どおりに「ケンカの強い男」に育ちはしたものの、その結果「ケンカで殺されたか、自殺した」という不幸な過去が、最後に暗示的に明かされるのだ。

つまり彼は、殺人事件の親子に、自身と死んだ息子の関係を投影して、先に死んでしまった「親不孝な息子への怒り」を、事件の少年に投影することで「絶対に許せん。そいつが犯人に決まっている」と、意固地にこだわることになったのである。

もちろん、彼が「先に死んだ息子」を恨み、その恨みを「少年被疑者(被告)」に投影したというのは、じつのところ彼は、死んだ息子を深く愛しており、親子関係も決して悪くはなかったからなのだ。

だが、彼には、可愛い息子が若くして死ななければならなかったのは「自分が、育て方を間違えたからだ」という「罪の意識(自責の念)」があり、そのうえ「息子が死ぬのではなく、自分の方が死ぬべきだった。息子は、自分の身代わりに死んだようなものだ」という意識もあったために、今回の殺人事件について「親父は息子に殺されたに決まっている」と「感じた」のだ。

殺された父親が、息子に暴力を振るっていたという事実を知らされていたからこそ、彼は、自身をその父親に投影して、その父親は、息子に殺されて当然だったのだと無意識に感じていたわけだが、現におめおめと生き長らえている彼が、それを自覚するのは辛いことなので、先に死ぬことで自分を苦しめている息子のことを「少年」に投影して彼を憎み、「あいつがやったに決まっている」と、そう考えたのだ。そういう心理的な「すり替え」を行ったのである。

それは、「強い国」であることを願った人たちと同様で、彼は、「強い男」であろうとした自身の、「弱く不安定な自我」を、そのようにして守ろうと、必死だったのだ。

一一と、ここまでつっ込んだことを書いたが、この映画の中では、ここまでの「明示的な説明」は、なされていない。

ただ、陪審会議の中で、彼が自分の息子への「教育方針」を語って「息子を殴るくらい父親として当然だ」と主張したり「不良なんて、ろくなもんじゃないから、何をするかわからない」と、やたら強気に決めつけたりする一方、物語の最終盤では、ろくな理由もなく「有罪」に固執して、一人孤立してしまった彼が、財布の中に大切そうにしまっていた「息子と思しき若者との、仲睦まじいツーショット写真」を引き破って泣き伏し、小さく「無罪、無罪だよ」と漏らすことで会議の決着がつく、という描写などから、彼の息子がすでに死んでいるということが暗示され、息子が死んだ理由は、彼の「強い男であれ」といった育て方に起因するものだったことも暗示されているのだ。

そして、最後に彼が泣き伏すことによって、彼が「息子の育て方を誤った。息子の死の責任は自分にある」という「罪の意識と自責の念」を感じながらも、その意識を直視することができず、言うなれば、「無理をして、強い男を演じ続けてきた」が故に、父親を殺したとされる少年に対して、倒錯した憎しみを向けていたのだろうということが窺える、そんな見事な「心理描写」となっているのである。

だから、本作の魅力は、単に、

・当初は、少年の犯行で間違いなしと思われていたものが、その反抗を裏付ける証拠が、ひとつひとつ覆されてゆく。

といった「推理劇」的な「サスペンス性」にあるだけではなく、

・最後の最後まで意固地に「少年の有罪」に固執した陪審員の、そんな偏頗なこだわりが生じるに至った、彼の隠された人生を、間接的に描いて見せた。

という「ドラマティックかつ繊細な心理描写の妙」にもあると評価すべきなのだ。

そしてその上で、最も大切なことは、こうした「深い真相」へと「11人の陪審員」たちを導いたのは、「陪審員8号」の「誠実な理想主義」だった、という事実なのである。

ここで描かれた「理想主義」は、単なる「きれいごと」ではなく、人を実際に動かす「力」なのだ。

ただし、その理想が、実際に「力」を発するためには、その人に「理想を貫く勇気」がなければならない。

周囲に抗して、たった一人でも「正しいことは正しい。間違ったことは間違っている」と言える勇気があってこそ、「理想」は初めて「力」となるのである。

「陪審員8号」を演じた、穏やかな物腰のヘンリー・フォンダは、私にとっては、幼い頃に初めてこの映画を見て以来、「アメリカの良心」を体現する存在となった。

「本当の良心」とは、「スーパーマン」のような「超人的な力」によって支えられるしかないものなどではなく、一人のあたりまえの人間の、しかし毅然とした「勇気」に支えられるべきものなのだと、私はそのように感じたのであろう。

特に威張ることも飾ることもせず、ごく自然体で理性的かつ穏やかに語り、それでいて、ここぞという時には毅然とした態度を採ることのできる人間。

連帯を求めて孤立を恐れない「彼」こそが、私の、人としての、ひとつの「理想像」になったのである。

無論、現実の私は、到底そんな立派なものではありえないのだけれど、しかし、「そうありたい」という気持ち(願望)が、この映画を初めて見た時からずっと、変わらずに生き続けてきたというのは、間違いない事実だとも思う。

また、私が後年「推理小説(ミステリー小説)」の「知的な様式美」に惹かれることになったのも、この作品の影響かもしれないと、今回の再鑑賞でそう気づきもした。

あくまでも冷静かつ理知的に、真相を求めていく姿勢のことである。

また、だからこそ私は、派手に拳銃や暴力の登場する「ハードボイルド(ミステリー)」や「冒険小説」には興味が持てなかったのであろう。

私が憧れたのは、あくまでも、ヘンリー・フォンダが「陪審員8号」で体現したような、理知による真相解明に徹する、「本格ミステリ」という形式だったのである。

したがって、私が「本格ミステリ」という形式に惹かれたのは、その「パズル小説」としての側面ではなく、「理知的な紳士淑女の文学」という側面だったのではないだろうか。

決して声を荒げることなく、「それはおかしいんじゃないですか?」「そうとは言えないと思いますよ」と、淡々と感情を交えずに、しかし毅然と真相に迫っていく、そんな「名探偵」の姿に、私は遠い記憶の中の「陪審員8号」であり、ヘンリー・フォンダの姿を重ねていたのではないかと、今になって気づかされたのである。

(2024年5月9日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○