2022年2月の記事一覧

活躍し幸せな働き方ができる学びにレゴ®︎シリアスプレイ®︎ができること

立教大学の中原先生の研究室ブログで2022年2月23日付で紹介された以下の記事に引き込まれた。

さっそくブログで紹介されていた以下の報告書にも目を通してみた。

https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/assets/hatachikara.pdf?fbclid=IwAR0TfHeDXN5SUQZsRz4iLbp0e4e_EDc0ySyqmVUihFGE

レジリエンスをレゴ®︎シリアスプレイ®︎でどこまで身につけられるか

レジリエンス(resilience: 再起力)は近年注目されるようになったコンセプトだ。現代も過去も人生には予測もしない困難がつきまとう。親しい人との死別から戦争や災害、犯罪被害、仕事上の失敗、までさまざまなレベルで心的なストレスに私たちはさらされている。

上記のハーバード・ビジネス・レビューの論文集にも収められているダイアン・L・クーツ氏による「レジリエンス(再起力)とは何か」という論文に

学習成果を見出す問いを「状況的学習論」から考えるーレゴ®︎シリアスプレイ®︎でのワークにどう活かすか

「学習」は膨大な研究と共に現在進行形の研究領域である。すでに一個人が、全ての研究を全て把握することが難しいのではないかと、軽い絶望感すら覚えるほどだ。ただ、それだけ研究が重ねられるということは、私たちにとってそれを理解することが非常に価値のあることということでもある。

レゴ®︎シリアスプレイ®︎のワークは、他のものと組み合わせて行われることもしばしばある。例えば、何かの話を聞いた後とか、何ら

レゴ®︎シリアスプレイ®︎が100年時代の行動戦略に寄与できること

前作に続きベストセラーになった『LIFE SHIFT2』では、人生100年時代の到来を見据え、これからの成人の学びのあり方とポイントが語られている。

これまでの社会における教育の中心であった社会に出る前の若年層向け教育とは異なり、成人の学びのあり方においては考慮すべき事柄が増えてくる。より具体的には、それまでの経験(職歴)、置かれている人間関係、生活状況、年齢(生物学的な変化)などが絡んでく

レゴ®︎シリアスプレイ®︎で「真実の瞬間」にフォーカスする

現代のビジネスでは「提供する商品やサービス」ではなく「顧客がしてもらう体験」がより重要になっているとしばしば言われる。そして、顧客に提供される一連の体験においても「この商品やサービスが素晴らしいかどうか」という判断に関わる体験が最も重要だと言われている。

そのような体験は、その重要性を広く知らしめた以下の書籍に従って(もう30年以上も前だが)、「真実の瞬間」と呼ばれることもある。

そのビ

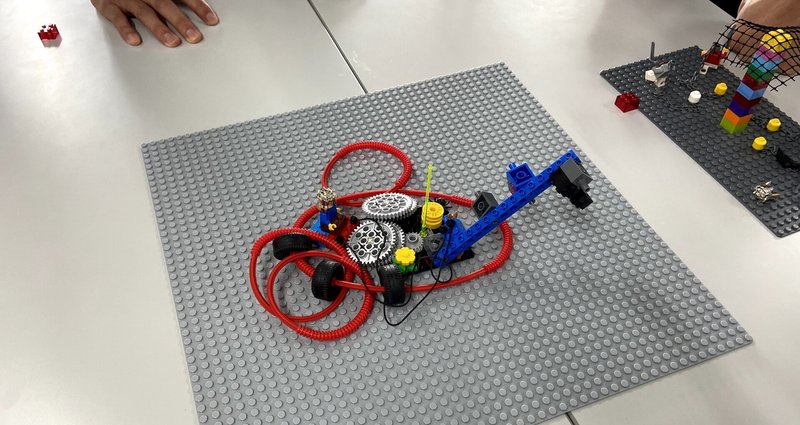

聞いたことをブロック作品で整理する

今日、私が関わらせていただいている学びの場での取り組みのプレゼンテーションをオンラインで聞いた。プレゼンテーションは全部で7つ。立場上、途中や最後で講評することが求められている。

個別にコメントしていては時間が長くなるので、個々の発表から全体的な傾向を掴んで話のテーマに仕立てなければならない。

こんなとき、ときどきブロックで話を整理する。今回の場合には発表ごとに3〜7ブロックでポイントや

レゴ®︎シリアスプレイ®︎でアジャイル化するプロジェクトを支える

2022年2月号のハーバード・ビジネスレビュー(日本版)の特集は、アジャイル化するプロジェクトマネジメントであった。

プロジェクトは、期限と予算の制約内で独自性のある成果を達成するために行われる活動の一形態である。成果を生むプロセスが技術的に明確でルーティーン化された活動(工場での生産をイメージするとわかりやすい)とは対照的な活動として位置付けられる。

プロジェクトは、企業の競争がより激

知識創造プロセスをレゴ®︎シリアスプレイ®︎で促進する

1995年に発表された『知識創造企業』(英題:The Knowledge-Creating Company)は日本発の経営理論として名高い。

イノベーション(技術革新)を中心とした、単純な環境適応能力を超えた競争優位性を企業がどう確保していくべきかということについて一つの答えを出した。すなわち、企業内で暗黙知と形式知の相互ダイナミクスを起こすことによって、新たな知識そしてその延長線上にある製

ストレングス・ファインダーの活用をレゴ®︎シリアスプレイ®︎で試してみる(後編)

前回の記事では、自分の強み診断の結果を、ランク付けされた強みランクから、レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドを活用して、その強みが組み合わさった一つの作品へとまとめ上げた。

一つの作品として表現することによって、「強み」相互の関係を考察し、面白いことに強みが裏目にでるイメージまで湧かせることができた。

レゴ®︎シリアスプレイ®︎を通じて作られた作品は、イマジネーションを駆使してさらに作品を

ストレングス・ファインダーの活用をレゴ®︎シリアスプレイ®︎で試してみる(前編)

つい先ほど、レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドのトレーニングを受けたファシリテーター同士の集まりがあった。その中で、「レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドだけで全て解決しようと思わないようにしている。やろうとしていること(相手に提案していくこと)全体を設計するのが大事だ。特にワークの前後まで考えて提案したり設計している」という話をされた方がいた。

私も全く意識していなかったわけではないが、やは

レゴ®︎シリアスプレイ®︎を通じた状況の表現について

前回の記事では、ある問いに向けて作品を作ることは、その問いに沿った「概念」を作り、それを通じて世界を評価することもつながる(役立つ)と指摘した。

そのような使い方から少し外れる問い方がある。それが「現状」を問うものである。より具体的にいうと「あなたの今の状況を説明する作品を作ってください」という問いに対して作られる作品だ。

大きな理解の枠組みで言えば、その作品もまた対象(この場合にはまさ

自分から何かを「変える」難しさをレゴ®︎シリアスプレイ®︎でくぐり抜ける

レゴ®︎シリアスプレイ®︎メソッドで作った作品には感情が入りやすい。

特にそれが「自分の中の何か」であり、作品のテーマが「大事にしていること」に関することであれば尚更である。

しかし、「自分の中の何か」が、実は問題の原因だったり、自分自身の限界をつくっていることは少なくない。そのようなときは、自分が変わらなければ、状況が変わらない。

レゴ®︎シリアスプレイ®︎のモデルのワークでも同じ

概念から自由になるためにレゴ®︎シリアスプレイ®︎ができることー『アーキテクト思考』より

以前の記事では、教育についての研究実践から生まれてきた「概念型カリキュラム」とそれを実現する「思考する教室」、そしてレゴ®︎シリアスプレイ®︎の関係について書いてみた。

その関係の核になっていたのは事実と概念の相乗作用であり、この作用の必要性をビジネスにおいても主張する人たちが現れた。

上記の本では、事実と概念の相乗作用を自ら起こして大きなビジネス(問題発見・解決)の構想を打ち出すことが

「思考する教室」を作るためにレゴ®︎シリアスプレイ®︎ができること

「学ぶ力」を高める教育を目指す 学校教育のあり方については、コロナ禍以前から、根本から見直すべきとの声が絶えない。教える内容はもちろん、教員の働き方、部活の在り方、校則の在り方、保護者や地域との関わりまで、なぜそこまで問題を列挙できるのかと思うぐらい問題が指摘されている。

私も教育に関わる身として、肩身は狭く、志は高く、現状の改善に取り組んでいるつもりであるが、私がまず目指しているのは、学生・