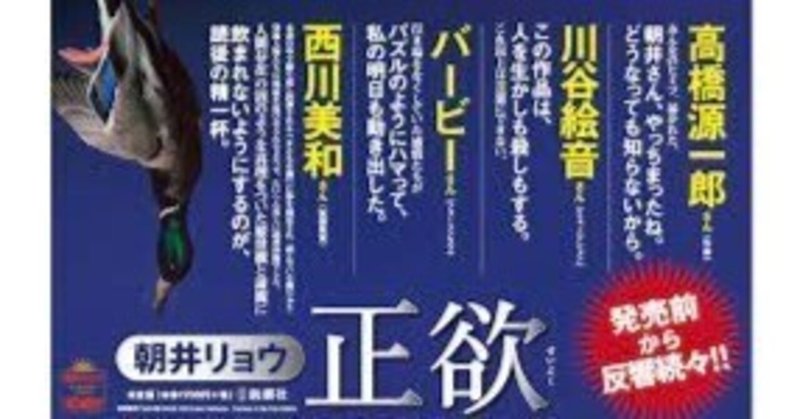

『正欲』感想 ⇒4140文字!

嫌悪感

正欲の中で「社会のバグ」というワードがたびたび登場する。

嫌悪感、汚らわしい、気持ち悪い、と、忌み嫌う意味合いで使われる。

「汚い」とは何だろうか?

また、それをどのように説明すると納得できるだろうか。

私には「離れすぎている」ことが「汚い」に繋がるような気がしている。

あなたは毎朝毎晩、お風呂場や鏡の前で髪の毛の手入れをするだろうか?

あるいはしないだろうか?

その時、自分自身の髪の毛を「汚い」などとは思わないはずだ。

あるいは、好きな人や愛する人の髪の毛に至っては、顔をうずめたり、においをかいだりしたいと思うかもしれない。

しかし、同じ「髪の毛」でも「排水溝の髪の毛」はどうだろう。

仮に「推し」の髪の毛でも、それを欲しいと思う人は少ないだろう。

あるいは、頭から離れたところにある毛も、欲しくはないだろう。

髪の毛以外でも「離れすぎている」ことから「汚いな」と感じ、嫌悪感を醸成させるシチュエーションはいくらでもある。

三ツ星レストランの食べ物で構成された吐瀉物

教室の平均から大きく外れた特性を持つ小学生へ向けられるばい菌扱い

先進国での平均以上の暮らし送っていると非日常であるホームレスの臭い

「本来あるべき場所」から散らばり部屋中にばらまかれた皴まみれの書類

このようにして人間は、汚いものから身を遠ざける本能があるように思う。

嫌悪感までの「距離」は人それぞれ

しかし、離れても離れても「汚い」と思わない人もいる。

糞尿を愛して病まない人間はいる。

人間の糞尿はだめでも、愛するペットの糞尿、特にハムスターや兎なら乾燥しているから気にならない、という人もいる。

セックスの前に「口移し」で飲み物を飲んだり飲ませたりするのを喜ぶ人もいる。

集団の平均ステータスから大きく離れ、腫物扱いされている人でも、受け入れる人もいる。

逆に、デリケートに「汚い」と感じてしまう人もいる。

手をつないだ後手を洗いに行きたくなる。

他人が握ったおにぎりを食べることができない。

髪の毛一本でもあると掃除をしたくなる。

ホテルに置いてある食器を使うことができない。

頻繁にアルコール手指消毒をする。

あるいは、「汚い」と感じるかどうかの境界線が人とは違う引かれ方をすることも。

ちょっとでも言葉の用法を間違えるとすぐに指摘したくなる。

社会規範から外れるわが子を否が応でも内側に戻したくなる。

マナーや姿勢に口うるさく、それらの欠落を執拗に咎める。

距離を見誤る

このように、人は皆、自分なりに「汚さ」「嫌悪感」に至るまでの距離の境界線を引いている。思い思い、その時その時で形や長さをゆがめたりしながら。

また、相手がどんな境界線を描いているかも、何となく推し量ろうとする。

この人は言葉遣いに厳しいのではないか

この人は異性関係の話題がにがてなのではないか

この人は人の悪口を受け付けないのではないか

この人は悪口をいうことで自分なりに「汚さ」と距離を置いているのではないか

さまざまな疑念や欺瞞が交錯する中で私たちは生きている。

特殊性癖云々かんぬんだけじゃない

この映画や小説のレビューを見ていると、

内容でインパクトの強い箇所や、作品そのもののタイトルから、

「特殊性癖って大変だよね」

「多様性って難しいね」

「理解できないことを受け入れられないのに、LGBTQなど名前が付いたものばかりフォーカスしがちだよね」

という方向に話題を広げているものが多かった。(勿論すべてではない&私が見た限り)

また「つながり」というワードも多く見受けられた。

自分としては、他者と関わっていく中で、「汚さや嫌悪感への距離」のような、性的趣向にとどまらない、さまざまな「認識の地図」のゆがみや欠落、不完全さを突きつけてくるような作品だと思った。

作中で描かれる「認識の地図」の欠落

寺井啓喜

横浜に暮らす検事の彼は、息子が不登校になり、教育方針を巡って妻と度々衝突している。

また、経済的に家族のすべてを構成しているのは自分であるという傲慢さが垣間見える描写が多い。

傲慢さと言っても、妻の努力を一切感じていないわけではない。

しかし、妻や子が何を感じ、何を訴えようとするかには聞く耳をもたず、自分が職業上得た知見から構成される仮説や推論に重きを置いているため、家族の中でコミュニケーションの齟齬を生んでいる原因は自分でもあるという自覚があまりないように見受けられる。また、家族だけではなく、部下やNPO職員などにもそういうものの見方を向けていることが伺える。

また、終盤では、自分も「妻の涙に興奮する」という平均からは外れた性癖を持っていることを、この世界に存在する数多の「世界のバグ」と比較するシーンもある。

桐生夏月

広島のショッピングモールで販売員として働く彼女は、実家暮らしで代わり映えのしない日々を繰り返している。

父母は典型的な「記号化された多様性」、つまり、LGBTQなどの用語に飛びつき、「今はそういう時代だから」などといい理解を示すようなポーズをとりながらも、その記号によって延長される前の「認識の地図」に執着しているタイプの人間である。

また、勤務先の同僚は

そういった人生の中で、孤独を選択していた。

しかし、紆余曲折あり、佐々木と擬似性交を行い、人の体重や温もりを感じたあと「一人で生きていた頃に戻れないかもしれない」と考えるようになる。

佐々木佳道

ある日、桐生夏月の中学を転校していった彼が地元に戻ってきた。

そんな彼は自殺を考えるほど絶望に打ちひしがれていた。

しかし、終盤で「実は自分の方が幸せだったのでは?」と考えるようになる。

3分の2が2回続く確率は9分の4であるように、多数派に立ち続けることは立派な少数派

まともって、不安なんだ

正解の中にいるって、怖いんだ

諸橋大也

ダンスサークルに所属し、準ミスターに選ばれるほどの容姿を持つ諸橋大也。

学園祭でダイバーシティをテーマにしたイベントで、大也が所属するダンスサークルの出演を計画した

彼は特殊性癖をもつ自分自身も気持ち悪いと思っていたし、社会の全てを恨んでいた。自分の正直な部分、根幹が終わっていると。

だから、誰にもジャッジされず、誰とも関わらず、「ただ在りたい」と思っていた。

しかしながら、神戸八重子との口論(彼女は偽装裏垢で大也のサークルに性的な写真を求めた)の中で、「ある対象についてどんな考えや感想をもつかは自由だ」と考えるようになった。

そして、八重子に「自分は根幹がおかしいっていってたけど、その根幹を枝葉くらい細いものと感じられるように、もっと大事なものを作ることはできないか」的なことを言われる。

大也の特徴的なところは、また八重子と話し合おうねと言われた時「素直な気持ちで頷いた」

しかし、「上昇したのは(体温ではなく)気温の方だ」「近所の子供がポストの方へ駆けていくのが見える」的な描写があるなど、どこか冷めた気持ち、上の視座にいる

こういう形で、認識の地図の形そのものが変わる訳では無いけど、でもそこに引かれている境界線の意味合いみたいなものが変化した……とでも言うべきか、そういう描写がある

神戸八重子

彼女は大也を気にしていた。

しかし、大也がどう思うかを想像できない自分本位なコミュニケーションしかできないでいた。

ちょっと童貞男子みたいな感じ。

また、男子を十把一絡げに悪と認識しながらも、諸橋大也への性的な感情は健全ではありつつもしっかり性的であり、またネトスト的な一面はやや歪みが垣間見える。

また、「一方的な部分があったんじゃないの?」と断罪しながらも、自分は謎に大也の自宅まで突き止め、足を運ぶ陰湿なやり方に「好きになれないなー」という読者の気持ちを作るプロ

全体として

傷つき傷つけられ傷つけあいながら人々の思惑が交錯するわけだが、5人の主要人物も、それを取り巻くさらに多くのキャラも、皆が独自の「認識の地図」を持っている。

自分の地図に描かれている境界線を相手に押し付けようとするキャラクターもいれば、相手の地図を植民地支配でもするかのように独善的に決めつけてしまう人や、その地図の中で立ち入り禁止にしてふさいでいる箇所を無遠慮に侵入していく者たちがいる。

「読む(観る)前の自分には戻れない」中で、できること

このキャッチフレーズは言い得て妙、揺さぶられた、という感想も多い。

何も意見してはいけない気がする、言葉が出てこない、どうすればいいか分からない、という声を多くみかけた。

自分なりに、これからどんな風に生きていくべきか考えてみた。

心が動くものに重きを置いていきたい

佐々木のセリフの中で「自分だけがこの世界の異物で、自分はこの世界から弾かれている」みたいなセリフがある。

これ、異性愛者でも全然感じてる事だと思う。

そういう風に認識の地図を描いてしまうことが、自分にもある。

ニートになったり、不倫されたり、些細なことで怒ってしまったり、普通の人がやらないミスをしたり、誰かに蔑むような目を向けられたりすると、特に。

だから、その悩みとは関係ないことに喜びを見出すことに、人生の残り時間を使えたらいいなと思う。

まあ、性的少数者に生まれた場合、映画も歌もありとあらゆる芸術も、その多くが「明日をいきたい人」「愛」なんかがテーマになりがちだから、嫌になりそうだけどさ。

でも、好きな対象・物事とか、食べ物とか、睡眠とか、大事にしたい人とか、そういうことに時間や労力をさいて行けたらいいかなと思う。

認識の地図をたくみに操る

自分の地図の境界線を操れたら

色んな知識で描ける領土を広げられたら

相手の地図を推し量る力を少しずつつけられたら

そうしたら、人と対話できる優しい人間に、なれやしないかな

今、ちょうど、この文章を書いていた、ニュージーランド、クライストチャーチ市の図書館前で、物乞いの人が来たから、手元にあった唯一の20ドル札を渡しちまった。

めちゃくちゃ喜んでた。

でも正直、やっちまったなー、損したなーって気持ちが強い。

まだまだだ

面白がってみる

今、価値観が合わない人と住んでいる

嫌悪感が湧き上がることもお互い多々ある

でも自分の地図のなかにいくつも入口を作っておきたい

相手の地図を広げる努力をしたい

自分の地図を押し付けない自分でいたい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?