お薦めの1冊✨『世界最高峰の経営教室』広野彩子編・著

いつも、このnoteにお立ち寄り頂き、ありがとうございます💛

「人生とは何か?」という私にとって非常に大きなテーマにハマってしまった時期に片っ端から読み漁った書物さん達📚(何百冊読んだか忘れました😢)の中で、私が好影響を受けたお薦めの1冊について、時々、紹介させて頂きます💛

今日は、その15冊目です。📚📚📖

(目次)

1.この本の魅力を纏めるとどういうことですか?

2.この本で学んだことを整理するとどういうことですか?

3.この本に書いてあることを実践してみて感じたことは?

1.この本の魅力を纏めるとどういうことですか?

2020年10月19日初版。世界トップのスター研究者達による全17講義。

近未来のビジネスに必須な最先端知見を、

豪華にかつ忖度なく、1冊に網羅しているところが魅力。

早稲田大学大学院、早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏推薦。

2.この本で学んだことを整理するとどういうことですか?

17人の研究者の講義の中で、特に私が興味深く吸収したのは以下の通り。

🌎第1講:マイケル・ポーター教授CEO理論と日本起業への警鐘

・CEOの時間の使い方で注意すべき4つのポイント

①直接の報告者の人選に注意・・・仕事に優先順位をつけ、重要業務に集中するための補佐役に②向こう3~4カ月、何をすべきかを明確に・・・その時期に自らが取組むべき課題を設定することで部下の目標も明確に③多くの電子メールには直接関わる必要がない・・・どんな内容なら目を通し、返信するかについての規範を考えるべき④会議は時間を短縮できる・・・入念な準備と明確な課題の設定が時間の短縮につながる

・日本企業はデジタル化に全力を

2019年12月の来日時には安倍首相と面談、日本経済や企業の活性化について、自らの考えを伝えたという。日本人はとても手際がよく、教育水準も高い。時間をかけて培ってきた技術力もある。にもかかわらず成長率や生産性が低いのは、驚くべきことであるという。背後にある最も大きな問題は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の熱意があまりないことだとポーターは見ている。他の国の会社に比べて、日本企業のCIO(最高情報責任者)の役割が重視されていない。日本ではCIO自身も役割の大きさに気づいていないし、そもそも何をすればよいかが、あまり分かっていない。

・日本企業が活力を取り戻す上では、CSV(共有価値の創造/Creating Shared Value)にも取り組むべきだと強調した。

🌎第3講:チャールズ・オライリー 両利きの経営 イノベーションのジレンマを乗り越える組織行動論

「イノベーションのジレンマ」を提唱した故クレイトン・クリステンセン教授は、1つの組織、とりわけ大企業が既存事業と新規事業の両方を同時にやるのは難しいことだと認識し、別々に取り組むことを推奨した。

そうではなく、新規事業に取り組む組織が得た知見を、既存組織にフィードバックする、新規事業の探索をしている組織が本社のリソースの恩恵を受け易くする等、たとえ既存事業と新規事業という別々の事業活動であっても、「同じ屋根の下」で運用し、双方の強みを双方で利用する経営思考方法をいう。

・両利き経営による破壊的な変化を乗り越えた成功事例

*p69より一部抜粋

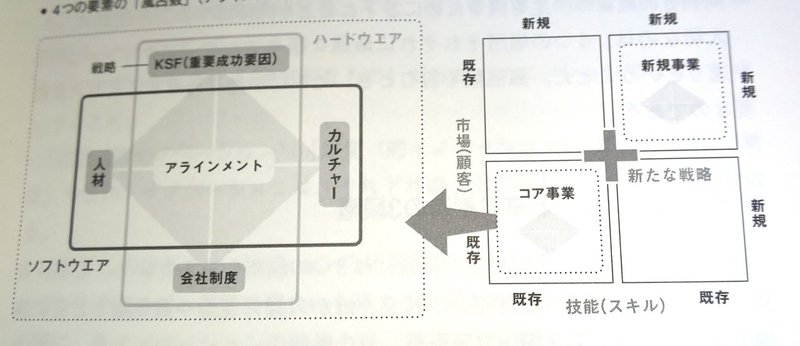

富士フィルムの2000年時点における既存事業のアラインメントを、4事象の左下に置く。写真事業で培った化学の優れた技能を生かしつつ、女性顧客(新市場)向けに、化粧品(新たな技能)を開発し、新規事業を成功させたアラインメントは右上。両利きの経営は、生き残る為に左下と右上を同時にやることだ。

・両利きの経営の3つの段階

①着想(アイディエーション)・・・アイデアを考え出すことであり、新しいアイデアを開発するには何が必要なのかを練り上げる。ここで重要なのは、オープンイノベーションやCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の使い方であり、(ユーザーの視点に立って製品やサービスを開発する)デザインシンキングだ。これはすべて、新しいアイデアを生み出すための方法である。②育成(インキュベーション)・・・アイデアが市場で受け入れられるかを検証すること。簡単に言えば、ビジネスモデルを描くこと。③規模拡大(スケーリング)・・・通常の事業展開。

🌎第5講:コトラー教授 ニューノーマルのマーケティング論 顧客とのリレーションシップを再考し、新しい戦略へ移行せよ

・「コロナ・パンデミック」に対して、私達はまず、それを撲滅するために全力を尽くさなければいけない。私達は色々なことを変えていくことになるだろう。そして、ここから多くの人々が充実し満足する生活ができる機会が得られる「ニューノーマル」をつくっていくべきだ。

・「ニューノーマル」ではマーケティングの在り方も大きく変わる。バリュープロポジション(競合と違うポイントをメッセージの中に入れた提案)、製品ライン、市場セグメント、価格設定、チャネル、および地理的領域を見直さなければいけない。企業が忠誠度の高い顧客の興味を引き付けて維持する為には、ソーシャル・プログラムやパーソナライゼーションへの投資が継続的に必要であることが見えてくるだろう。

・長い間築いたブランドや評価を損なうことなく、企業経営決断を行うことができるか。電源をすぐに再びオンにできるように

🌎第10講:スコット・コミナーズ教授 マーケットデザインで読み解く起業マネジメント 「市場の失敗」がお金を生む

日常的に接していながら、それを市場と認識していない市場があるはずだ。経済学的な意味における市場とは、市場参加者が互いに反応し、何らかの動機をもって取引を模索している状況を全て指すのである。

現実の市場は常々有効には機能しない。その状況を「市場の失敗」という。

成熟市場における大きなビジネスチャンスは、こうした市場の失敗を修正することで生み出されると考える。

米ウーバー・テクノロジーズは、「自分のクルマに人をのせたい人」がいて「クルマで移動したい人」がいるのに、マッチングがされていない状況に着目した。米エアビーアンドビーは、「使われずにいる(価値ある)スペースの存在」に着目した。経済学が仮定する理想的な世界なら両者は簡単に取引できるが、これまでそうした取引は実現しづらかった。

起業の第1歩は「市場の失敗」を見つけだすこと。本来成立することが望ましい取引が、何らかの事情で成立しないことをコミナーズ教授は「市場の失敗」と説明。では、この市場の失敗をいかなる方法で見極めればよいのか。それが、まず、それぞれの市場で発生していう「摩擦」を見つけることなのである。

取引を妨げる「摩擦」を探せ・・・①言葉の壁②距離③情報の不完全性④環境汚染

プラットフォーム型スタートアップにおける規模拡大・・・キュレーション(目利き)➡ブランディング(評判づくり)➡スケール(規模拡大)

「ゲーマーセンセイ」では、利用者が指導を受けたいeスポーツのゲームを選び、コーチのプロファイルを料金、チーム、言語なので検索。利用者はデータを確認したあとでレッスン時間などを予約し、通話アプリなので指導を受ける。レッスンが不満なら同社が返金をサポートする。コーチをキュレーションした結果、ゲーマーセンセイでは利用者がコーチを高く評価して繰り返し雇い、その事実が拡散することを通じてさらに規模拡大(スケール)する、という好循環が起きている。

今の時代に成功する企業の方法論・・・市場分析力、技術感心力、新たな資金調達力の3つの力を駆使し、失敗している市場を探し、摩擦を特定して事業を育て上げる。

人の企業が互いにインセンティブ(動機、誘因)に反応す世界を観察し、新たなマーケットを自らデザインする考え方から導き出す

🌎第11講:デビット・ヨフィー教授 ネットワーク効果で読み解くプラットフォーマー GAFAの勝者総取りは真実か?

プラットフォーム競争に勝つ5条件・・・①「ネットワーク効果」を最大化する②スイッチングコストを高くする③マルチホーミングを阻む*1人のユーザーが同じ目的で複数のプラットフォームを利用する事④参入障壁を築くこと⑤ニッチで異色な競合の影響を最小化すること

新しいプラットフォーム予備軍・・・仮想通貨、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング

次世代プラットフォーム技術予備軍・・・量子コンピューター、ゲノム編集、音声サービス

🌎第12講:マイケル・ウェイド教授 デジタルトランスフォーメーション(DX) 日本式マーケティングが稼げない理由

世界中で企業のデジタルトランスフォーメーションに注目が集まっているが、日本企業は世界に比べて、動きがとにかく遅い。

企業の順応性が悪い。2020年のIMD世界競争力ランキングで、日本は起業家精神と俊敏性の2つが63か国中、2年連続で最下位。

p199一部抜粋

日本企業に危機感があると思えない。変革や技術に興味があり、社長やリーダー層は、変わらなければいけないと一応分かっている。しかし、2~3階層下の人々は全く変革への意欲が見られない。中間管理層だ。

「手段が目的化する」と失敗する。デジタル改革、よくある7つの間違い・・・①「デジタル化のためのデジタル化」に集中②変革した内容ではなく変革した企業に注目してしまう③変革の担い手を選び間違える④戦略と計画に時間をかけ、目的と素早さを軽視⑤サイロ内での変革に終始する⑥組織文化の変革が不十分⓻デジタルスキル向上に投資しない

構造、文化、そしてインセンティブの変革が揃えば、会社は変わる。

🌎第13講:マイケル・オズホーン教授 AIと雇用の未来 AIは人間から仕事を奪うのか?

米国の全雇用の約47%が、コンピューターによる自動化で10~20年先に失われるリスクにさらされていると2013年「雇用の未来」と題した論文で結論付けで一世を風靡したオズホーン教授。

AIは人類から意思決定の独占権を奪う

自動化していく仕事が増えていく・・・①電話営業②不動産の審査③裁縫師④数学的技術者⑤保険の裏書担当者⑥時計修理⓻運送代理店⑧税理士⑨写真処理業、機械修理業⑩新しいレジ会計係

自動化しづらい要素・・・①認知と操作:手や腕による操作、手指の器用さ、悪い姿勢を強いる職場②創造性:独創性、芸術③社会的知性:交渉、社会的認知、補助や世話、説得 ※Carl Frey. Michael Osbone 共著より引用

AI技術の進化により、単純労働の消滅に加え、自動運転が早期実現すると教授は説く。

技術革新が人類にもたらす恩恵を享受するには個人として技術変化の波に乗り、過渡期を乗り切らなければならない。

人間がAIに勝てそうなことは、何だろうか。難度の高い部類の「社会的な知性」と教授は説いている。

競争力のあるスキルは、少なくともすぐには機械に代替できそうにない創造性や、高いレベルの社会的知性、そして複雑な環境を敏感に認識する認知力などが挙げられるだろう。

🌎第15講:マイケル・クスマノ教授 日本のイノベーション力 アジアにおけるMIT(マサチューセッツ工科大学)モデル

イノベーションとは、端的にいえば、新しいことをすること。

日本のイノベーション力は弱いとは思わない。日本は「つくること」には強い。ハード面を少しづつ進化させていくイノベーションは得意。特許数も多く、他国とは違う技術があり、種類も豊富。しかし、組織的なイノベーションは強くない。あるいは、ビジネスモデルのイノベーションには強くない。これらは、ソフト面のイノベーションだ。

イノベーションでは、「ものづくり」ではなく「ものつながり」が大事だ。教授の日本に対する提言の核心部分。

日本企業も個々には様々な新技術の開発に取り組んできはいたが、政府と企業、大学が一体となって協働し、つながる状況や環境はなかったこと。

大企業に優秀な人材が集まるのはある意味避けられない。だとすれば、日本を代表する大企業に集まる人材の意識を刷新するしかない。大企業に勤めるエンジニアや人達に、起業家精神を植え付けることが必要ではないか。

中途社員がイノベーションのカギ

起業家に必要な行動のイメージ・・・①アイデア②伝達③チーム組成④収益モデル構築⑤商品化

起業家は、考え、伝え、巻き込み、稼ぐ

1人で会社を成功させられる起業家などいない。常に創造的なやり方で取り組み、周囲を巻き込むべきだ。同じやり方では、新しい価値を創るチームは生み出せず、消費者からお金を払ってもらえない。有効なチームをつくるには、リーダーシップの基本原理やチーム構築のスキルが欠かせない。優れた起業家を育てるには、この部分を、まずは例題、演習などを繰返して鍛える必要がある。

MITモデルのひとつチーム構築スキル講座を東京理科大学でも同カリキュラムを導入したが、難しいのは、教え手の確保。

MIT出身者だけで3万社を起業。日本に学生も学者も社会人も起業しやすくなるようなエコシステムの確立を同教授は提言する。

創造性を高めるうえで必項に思えるプログラミング。4~6歳の幼児にも創造的な考え方を教えることは可能。彼らは、世界をデバイスとサービスが相互につながる場所にように眺めることができる。

プログラミング改革、大学改革、教育を変えて人材を育て、彼らが活躍できる環境をつくれば、日本という国の革新力は確実に高まるだろう。

🌎第16講:ドミニク・テュルパン教授 デジタルマーケティング アジャイルな経営は「謙虚なリーダー」を求める

デジタル時代のマーケティングであっても、基本である4P(製品、価格、流通、プロモーション)分析は欠かせない。

更に、4P分析の前に必要なのが、5C分析。

5C分析・・・①文脈(Context)②顧客(Costomer)③競争(Competition)④チャネル(Channel)⑤コスト(Cost)

*⑤コスト(Cost)は、コストアプローチではなくて、バリュープラスアプローチであること。「この消費者は、この商品がいくらならお金を払ってくれるだろうか」を起点にコストを考える。

業界定義を変える技術革新、トレンド転換を予測するSカーブを意識する。

オンライン動画コンテンツの変遷・・・MOOC(大規模公開オンライン講座)2時間 ➡TEDトーク 12~15分 ➡ モバイルラーニング 2~3分 エデュケーション・オン・ザ・ゴー 移動教育

スイスビジネススクール教授、IMD流のHAVEモデル・・・①Humble(謙虚さ)知的に謙虚。他者からのフィードバックを受け止められる。異なる人の意見や情報が正しいと認められる②Adaptable(適応力)考えが変わることを弱みではなく強みであることを、受け入れられる③Visionary(ビジョン)短期的な不確実性に直面しても、長期的な方向の感覚を明確に持っている④Engaged(良好な関係性)様々な人や情報と深く関わり中心になれる

キーパーソンは必ずしも肩書のある役職者ではなく、キーパーソンに忠実である必要はない。目に見えない軌道を見抜くには、人付き合いを良くし、つかず離れず、社内で何が起こっているか、政治抜きで冷静に理解すること。

3.この本に書いてあることを実践してみて感じたことは?

まだ、僕は実践できていないのですが、どの講義も大変面白くて、約300Pを後ろ向きになることは一度もなく、一気に読破し終えてしまいました。

今の日本の悪い部分、改善すべき点を確定できました。

これからの自分の考え方に、外部環境整理に利用するフレームワークに、具体的な行動に、周りの方に説明や提案する際に、積極的に活用していきたい情報ばかりでした。

入山早稲田大学ビジネススクール教授曰く、「最先端かつ骨太な知見が纏められているのは本当で、アップデートを続ける大御所、気鋭の実力者、実務、アカデミアが勢揃いしているこの本は、日経ビジネス副編集長である著者の広野彩子氏でないと実現しなかった。」とのことです。

この本の勇気人生評価 ➡ MAX🔥🔥🔥🔥🔥(5つ)

世の中の人の役に立ちたい。人生を勇気付けてあげたい。会社の成長を応援したい。その為の「癒し活動費」に充当させて頂ければと思っております。厚く御礼申し上げます。