遺族の生活を気に掛けるおカネ【終活】

どうしても

自分のことを中心に

考えがちな【終活】なのですが

自分がいなくなった後の世界には

自身を取り巻く環境を創ってくれた

『遺された人』が存在しています。

最終的に

すべての事柄に対して

『何かをしてあげられる』

わけではありませんが

【終活】のひとつのテーマとして

遺された人に

わずかでも

気を配ってあげましょう。

あなたを

大切に想ってくれた人への

恩返しです。

【終活】には

そんな意味も含まれてるのです。

なお、

今回のおハナシに

含まれています

▢ 公的年金制度

▢ 各種保険

に関しましては、

以下にも記事を書いております。

あわせてお読みいただきたいです。

遺族への給付

生計を維持していた

配偶者や親などが亡くなった後

遺族は

▢ 自分の収入

▢ 公的年金

▢ 遺族年金などの遺族給付

▢ 死亡保険金

▢ 相続などで受け取った預貯金

などをベースに

生活していくことになります。

遺族が受けられる給付には

どのようなものがあるのか

以下で見ていきます。

公的年金制度の遺族年金と遺族給付

公的年金の加入者や

受給権者等(受給中の人も含む)が

亡くなった場合

一定の条件を満たした遺族には

遺族年金や遺族給付が支給されます。

▢ 受給権者等

公的年金を受け取る権利がある人で

既に受け取っている人も含めます。

事実婚の配偶者は

相続人にはなれませんが

亡くなった人に

生計維持されていた場合には

遺族年金や遺族給付を

受給することができます。

▢ 遺族基礎年金

死亡した人に

生計を維持されていた

子のある配偶者や子には

遺族基礎年金が支給されます。

子が複数いる場合には

人数に応じた加算もあります。

公的年金における「子」とは

18歳到達年度の末日(3月31日)を

経過していない子

20歳未満で

障害年金の

障害等級1級

または2級の子をいいます。

▢ 遺族厚生年金

厚生年金の加入者や受給権者

受給者が亡くなった場合

その人に生計を維持されていた

妻、子や孫のほか

55歳以上の夫・父母・祖父母にも

遺族厚生年金が

支給されることがあります。

夫・父母・祖父母への支給開始は

60歳からです。

ただし

夫は

遺族基礎年金を受給中の場合に限り

遺族厚生年金も併せて受給できます。

遺族厚生年金額は

死亡した人の

老齢厚生年金額が

既に決まっている場合には

その年金額の3/4です。

死亡した人が加入者などの場合には

それまでの報酬額や

加入期間に応じた金額となります。

遺族が

自分の老齢厚生年金を

受け取っている場合には

自分の老齢厚生年金

または遺族厚生年金の

どちらか一方のみを受け取ります。

ただし

65歳以上の配偶者(夫または妻)は

原則として

自分の老齢厚生年金が優先支給され

遺族厚生年金の額の方が多いときは

差額が支給されます。

※厚生労働相の諮問機関である

社会保障審議会による受給要件の見直しが

2023年7月28日議論が開始されました。

2024年末までに改革案がまとめられます。

男女差の解消が主な論点。

▢ 中高齢寡婦加算

厚生年金に

20年以上加入していた夫が

死亡した場合

遺された妻の遺族厚生年金に

中高齢寡婦加算が

上乗せされる場合があります。

中高齢寡婦加算は

40歳以上で

遺族基礎年金や老齢基礎年金を

受給していないなどの

条件を満たした人が受け取れます。

▢ その他の遺族給付

国民年金の第1号保険者として

保険料を納めた期間が

一定期間以上ある人が

老齢基礎年金や

障害基礎年金を

受け取らずに亡くなり

かつ

遺族基礎年金を

受給できる人がいない場合には

遺族に寡婦年金または死亡一時金の

どちらか一方が支給されます。

▢ 寡婦年金

免除期間を含む

保険料納付期間が

10年以上ある夫が

亡くなった場合

婚姻期間が

10年以上で

生計を維持されていた妻は

60歳から64歳まで

寡婦年金が支給されます。

寡婦年金額は

夫の第1号被保険者期間だけで

計算した老齢基礎年金額の3/4です。

妻が老齢基礎年金の

繰上げ支給を受けていると

受け取ることはできません。

▢ 死亡一時金

保険料を納めた月数が

36ヵ月以上ある人が

亡くなった場合

その人と生計を

同じくしていた

▢ 配偶者

▢ 子

▢ 父母

▢ 孫

▢ 祖父母

▢ 兄弟姉妹

の順位で死亡一時金が支給されます。

その他の遺族への給付

生計を維持している人が

仕事中や通勤途中に

死亡した場合

労災保険からも

遺族給付が受けられます。

また

亡くなった人に

子供がいる場合には

学費の免除や

奨学金を受けられる場合もあります。

▢ 労災保険の遺族給付

業務中または通勤途中の事故で

死亡した人の遺族には

遺族(補償)年金

または

遺族(補償)一時金が

支給されます。

労災保険による

遺族給付の窓口は

故人の勤務先の所在地を管轄する

労働基準監督署です。

公的年金の

遺族基礎年金や

遺族厚生年金などが

支給される場合は

それらと併せて

受け取ることができますが

年金額は調整されます。

▢ 学費の減免や奨学金

亡くなった人の子供が

学校に通っていて

親の死亡により

世帯収入が減少した場合には

▢ 通学している学校

▢ 日本学生支援機構

▢ 自治体の制度

を利用して

▢ 学費の減免

▢ 支援金の給付

▢ 奨学金の給付や貸与

が受けられることがあります。

また

あしなが育英会などの

民間団体の奨学金を

利用することもできます。

シングル

(婚姻関係にある配偶者がいない)の

親が死亡して

未成年の子が

遺された場合には

親権者がいなくなります。

この場合には

家庭裁判所へ申し立てて

未成年後見人(法定代理人)を

選任します。

未成年後見人は

親権を持つ親の遺言により

指定しておくことが可能です。

▢ その他

生計を維持している人が

亡くなって

収入が減った場合には

遺族が加入する

国民年金や

国民健康保険などの

保険料が

免除されることがあります。

国民年金や

国民健康保険の新規加入や

保険料の減免手続きは

住んでいる自治体の

窓口で行います。

障がい者(児)や認知症の人が遺された場合

精神的あるいは

知的な障がいがある人や

認知症の人が

遺族となった場合には

死後の手続きや

その後の生活で

誰かの手助けが必要となります。

相続手続きと後見人

相続で遺産分割を行うとき

被相続人の遺言があれば

それが優先されるが

遺言がなければ

遺産分割は相続人同士の

協議になります。

しかし

相続人の中に

▢ 知的障がい者

▢ 精神障がい者

▢ 重度の身体障がい者

▢ 認知症の人

がいる場合は

遺産分割協議の場で

意思の疎通がうまくいかず

障がいのある人等に

不利な遺産分割に

なってしまう恐れがあります。

そのようなことを避けるため

障がい等により

▢ 意思能力

▢ 判断能力

が不十分な人が

相続人となった場合には

成年後見人を選任します。

【参考:成年後見制度を知る【終活】】

後見人の選任までには

本人の判断能力が

不十分であることを

医師に診断してもらう手続きや

家庭裁判所で

後見人の適否を判断することに

時間がかかるため

後見人の選任までに

数ヶ月かかることもあります。

また

相続人が

後見人になっている場合には

特別代理人を選任します。

▢ 特別代理人

遺産分割協議などで

本人の後見人が

同時に相続人であるような場合

本人の利益と

後見人の利益が相反します。

そこで

本人のために

後見人に代わって

遺産分割協議に

参加する人のことをいいます。

なお

後見人に

監督人が付いている場合には

監督人が代わりを務めます。

後見人や特別代理人は

本人に代わって

遺産分割協議などを行います。

後見人をつけておくことで

遺産分割協議だけでなく

その後の

▢ お金の管理

▢ 契約などの法律行為

を安全に行うことができます。

暮らしのサポートチームを作る

障がい者(児)や

認知症の人が

遺された場合

相続手続きだけでなく

その後の生活のサポートも

考えなければなりません。

たとえ

兄弟姉妹などがいたとしても

身内だけで支えることは

現実的に難しいです。

被相続人の相続や

死亡時の手続きが終わったら

▢ 親戚や知人・友人

▢ 自治体等の職員

▢ 各方面の専門家

を交えた

複数の人々でサポートする

チーム体制を

作っておくことが大切です。

できれば

親や配偶者等が

生前から

自分の亡き後に備えて

このような体制を

整えておくことが望ましいです。

障害年金など

20歳以上の障がい者は

障がいの程度によって

公的年金から

障害基礎年金を

受け取れることがあります。

障がいの原因となる

事故や病気の初診日に

厚生年金に加入していた場合には

障害厚生年金も受け取れます。

障害年金の請求にあたっては

障害認定など

煩雑な手続きが必要となるので

障害年金に詳しい

社会保険労務士などの専門家に

サポートしておらうとよいでしょう。

なお

障害年金を受け取っている人が

遺族となって

遺族基礎年金や

遺族厚生年金の

受給権が発生した場合には

障害年金か遺族年金の

どちらかを選ぶことになります。

ただし

障害年金を受け取っている人が

65歳以上であれば

障害基礎年金と併せて

遺族厚生年金を受け取ることも

可能となります。

また

労災保険から支給される

障害年金や遺族年金については

公的年金の

障害年金や遺族年金と

併せて受け取ることができます。

労災保険の障害年金・遺族年金等は

公的年金の障害年金・遺族年金とは

併給されるが

労災保険の年金額が減算されます。

障害福祉サービス

障がいのある人には

国や自治体から

様々な生活支援サービスが

提供されています。

障害者総合支援法による

福祉サービスには

個別に提供される自立支援給付

と

自治体が行う地域生活支援事業

があります。

▢ 障害者総合支援法

正式名称は

「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律」

必要なサービスや

支援を行うことを定めています。

自立支援給付には

▢ 介護給付

▢ 訓練等給付

▢ 自立支援医療

▢ 補装具

・義手や義足など

障がいを補うための用具を

購入・修理するための給付

などがあり

生活に必要な

▢ 介護

▢ 医療

▢ 訓練

などのサービスや

車いすなどの購入・修理費用などが

支給されます。

また

▢ グループホーム

▢ 福祉ホーム

・住居を必要としている

障がい者に、低額な料金で

居室等を提供するとともに

日常生活に必要な

支援を行います。

などの

住まいのサービスもあります。

これらを利用するには

相談支援センターの

相談支援専門員に相談して

どのようなサービスが必要か

一緒に考えてもらい

サービス利用計画を

立ててもらいます。

地域生活支援事業の

中心となるのは

地域活動支援センターです。

その地域や

障がい者の特性に応じて

▢ 相談支援

▢ コミュニケーション支援

▢ 移動支援

▢ 成年後見制度利用支援

などを行っています。

信託の活用

近年

後見制度や相続財産を

安全に管理・運用する仕組みとして

信託の活用が期待されています。

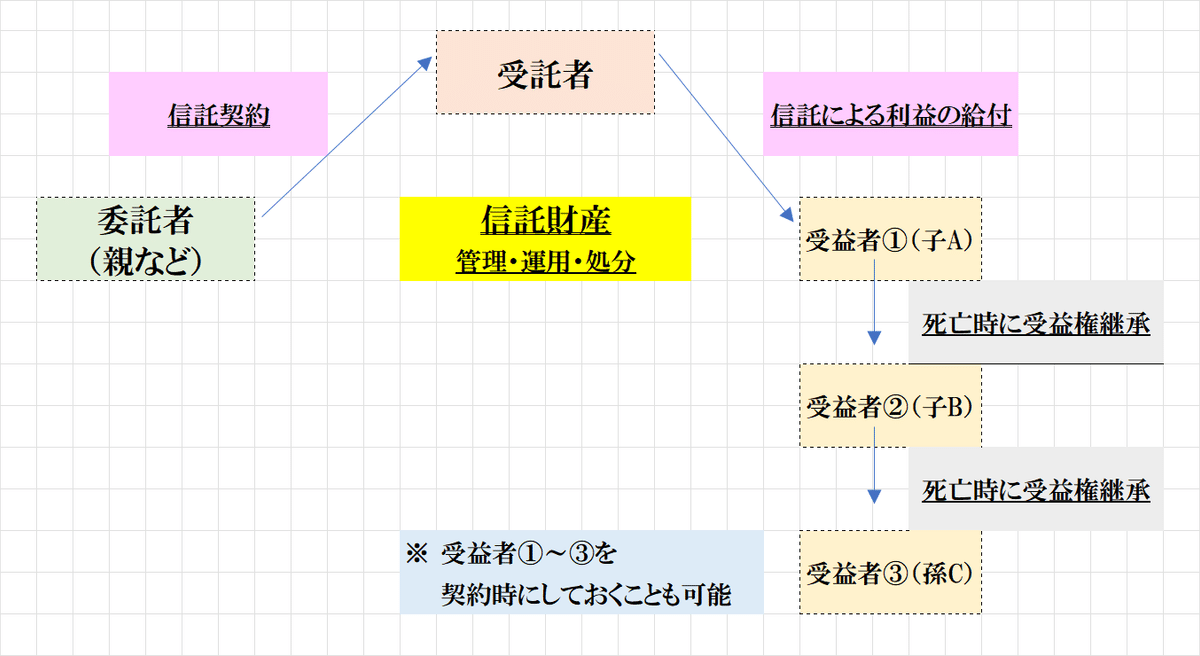

信託の仕組み

▢ 信託

委託者(親など)が

自分の財産を信頼できる

受託者(信託銀行や個人など)に託し

受託者は委託者の意思に沿って

その財産を受益者(子など)のために

管理・運用・処分する制度のことです。

財産の名義は受託者になるが

信託による

利益を受ける権利(受益権)は

受益者にあります。

信託による利益とは

たとえば

金銭の運用により

得られた収益と

元本の中から

一定額を定期的に

受益者の預金口座に

送金してもらうことです。

受託者が管理する家に

受益者が無償で住むことも

信託の利益です。

信託を活用することで

財産を安全に管理でき

受益者の判断能力が衰えても

財産から

利益を得ることができます。

また

契約時に

受益者が亡くなった後の

次の受益者を指定

しておくことや

複数の受益者を指定

しておくことも可能です。

信託を設定すると

受益権を

受託者から受益者に

贈与することになり

贈与税の対象となります。

ただし

受益者が

所定の条件を満たした

障がい者の場合

特定贈与信託を利用することで

一定の金額まで

贈与税が非課税になります。

▢ 特定贈与信託

特定贈与信託を利用すると

◆ 重度の心身障がい者が

受益者となるときには

6,000万円まで

◆ 中軽度の

知的障がい者

精神障がい者等が

受益者となるときには

3,000万円まで

贈与税が非課税になります。

また

委託者である親が

生きているうちは

親自身が受益者になり

親が死亡した後

受益権を

子などに

引き継ぐこともできます。

なお

成年後見制度では

被後見人の金銭財産の

▢ 管理

▢ 運用

▢ 処分

を信託化する

後見制度支援信託という制度が

導入されています。

▢ 後見制度支援信託

被後見人の財産のうち

日常生活に必要な金銭を

後見人が管理し

それ以外の金銭を

信託銀行等に

供託するしくみのこと。

この制度では

定期的な送金以外に

お金を引き出す場合に

家庭裁判所の許可が

必要となるため

後見人による使い込みなどを

防ぐことができると

期待されています。

民事信託

かつては

信託業務を行うことができるのは

信託銀行だけでした。

これを営業信託または

商事信託といいます。

しかし

2007(平成19)年の

信託法改正により

信託業の免許を持たない人でも

▢ 営利を目的とせず

▢ 特定の人から1回だけ

という条件を満たした場合には

信託を受託する(受託者となる)ことが

できるようになっています。

これを一般に民事信託といい

特に家族内で信託を行う場合は

家族信託®とも呼ばれています。

▢ 家族信託®

一般社団法人

家族信託普及協会により

商標登録されています。

民事信託という方法を

利用することで

認知症の人や

障がい者の財産を

家族や身近な人が

安全に

管理できるようになることが

期待されています。

信託銀行の信託商品

一般的に

信託銀行で

信託を設定するには

費用が掛かります。

そのため

信託銀行の信託は

一般の人には利用しづらいと

考えられてきました。

しかし最近では

数百万円程度から利用できる

簡易型の信託商品が

発売されています。

生前は

委託者(契約者)が受益者となり

委託者が死亡したら

契約時に指定している相続人を

受益者とすることができる

という

遺言代用信託の仕組みを

利用した商品もあります。

あらかじめ

受取人を指定しているので

亡くなった人の預金を

相続するよりも

ずっと簡単な手続きで済みます。

このタイプの信託商品では

▢ 毎月一定額ずつ

受益者に送金する

もしくは

▢ 死亡時に一時金で

受益者に支払う

など

支払い方法を指定できます。

そのため

認知症の人や障害のある人の財産を

安全に

▢ 管理

▢ 運用

▢ 処分

してもらうことや

委託者のお葬式代に

充てることなどに

活用が可能です。

また

自分が亡くなった後に

残額を家族に残す

という利用法もあります。

なお

委託者の死亡後に

受け取った受益権は

遺産分割の対象になり

また

相続税の対象にもなります。

グリーフとグリーフケア

家族など大切な人との死別は

遺された人に

深い悲しみをもたらします。

死別の悲しみについての

基本的な知識と

その現れ方・変化

そして遺された人が

悲しみを乗り越えるための

援助について学びます。

喪失するということ

人は生きていくなかで

▢ 挫折

▢ 社会的役割を失う

▢ 愛する人との別れや死別

など様々な喪失を体験してしまう。

喪失を体験したとき

人は深い悲しみを感じます。

その深い悲しみをグリーフといい

一般的に

死別悲嘆を意味する言葉として

使われています。

ただ

本来グリーフという言葉は

愛する対象を失って生じる

▢ 落胆

▢ 孤独

▢ 不安

▢ 絶望

などの情緒体験全般を表しています。

グリーフと悲嘆のプロセス

アメリカの社会学者

トーマス・H・ホームズと

内科医

リチャード・H・レイ

によって発表された研究では

身近な人の死は

ストレスの度合いが高く

そのなかでも

配偶者の死は人生最大のストレス

であることが

明らかになっています。

グリーフは

▢ 身体

▢ 感情

▢ 行動

などに影響を及ぼし

▢ 睡眠障がい

▢ 動悸

▢ 血圧の上昇

▢ 怒り

▢ 罪責感

▢ 無力感

▢ 不安

▢ 恐怖

▢ 引きこもり

などの

行動の変化が

現れることもあります。

悲嘆による様々な反応は

徐々に回復に向かって

変化していきます。

その過程は

悲嘆のプロセスと呼ばれ

これを

段階的にとらえようとする

いくつかのモデルがあります。

たとえば

アメリカの精神科医である

キューブラー・ロスは

多数の末期がん患者に

インタビューをして

死にゆく者が

死を受容するまでの

プロセスを5段階で表しました。

そして

それを

大切な人を喪失した家族等の

悲嘆のプロセスに適用した

5段階モデルを提示しています。

悲嘆の作業「グリーフワーク」

家族などの

大切な人と死別した人は

その喪失の悲しみと向き合い

悲嘆のプロセスを辿って

現実を

受け容れていくようになります。

その喪失を体験した人が

自ら行う悲嘆の作業を

グリーフワークといいます。

▢ グリーフワーク

人との離別(特に死別)時に受ける

悲しみと立ち直りのプロセスのこと。

この過程の中にいるときは

悲しみの感情などを

信頼できる人に話して

じっくりと聴いてもらうことが

重要です。

死別の悲しみを癒す「グリーフケア」

悲しみから目を逸らさずに

再生への道を歩むためには

グリーフワークが大事であるが

遺された人が

ひとりで向き合うことは

大変難しいことです。

そこで

遺された人の

グリーフワークを援助する

グリーフケアが必要になります。

▢ 悲嘆と向き合うための課題

心理学者の

ジェームズ・W・ウォーデンは

悲嘆を乗り越えるために

次の4つの課題があると

語っています。

ただ

「悲嘆を乗り越えよう」と

無理をする必要はありません。

つらく悲しい体験は

早く忘れてしまいたいと

思うかもしれませんが

時間が経てば

悲しみが消えるわけでは

ありません。

悲しみは消えるのではなく

質的に変化して

大切な人との絆や思い出を

大事にしながら

今までとは違った生き方が

できるようになる

ということなのです。

▢ グリーフケアとは

グリーフケアとは

遺された人のグリーフワークが

スムーズにいくように

第三者が援助することです。

グリーフケアの基本は

悲しみの感情を

じっくり聴いて

話す人の気持ちを

受け止める傾聴です。

悲しみやつらさなど

自分の気持ちを

共感を持って

受け止めてもらうと

人は安心感で心が和らぎ

悲しみが癒されるものです。

また

自分の考えを改めて見極めて

判断していくようにもなります。

傾聴では

聴き手が

▢ 自分の価値観や

判断を押し付けないこと

▢ 否定しないこと

▢ 安易に励まさないこと

が求められ

その人を

受容することが重要です。

グリーフケアでは

専門的知識を持った人の

グリーフカウンセリングが

有効でありますが

日本では

その体制が

充分には整っていません。

そこで

同じ体験をした者同士が

悲しみやつらい気持ちを分かち合う

「分かち合いの会」が

民間の団体によって

設けられています。

まとめ

今回のテーマに関しましては

冒頭で述べたことが

目的のすべてです。

きめ細かい気配りまでは

出来なくても構わないです。

最期まで

想っていてくれたんだ

考えていてくれたんだ

という

暖かみを

【終活】を通して

遺してあげてください。

ほんの少しでも

優しさを遺すことができれば

あなたの【終活】は成功です。

【️終活アドバイザーつよし】

《商品ラインナップ&料金一覧》です。

お申し込みをお待ちしております。

充実した活動のために サポートいただければ大変喜びます! けどそれよりも、もし参考になりましたら Twitter等での拡散いただきたいです。 宜しくお願い致します!!