『読書という荒野』を読んで

※この記事は10分程度で読み終えそうです

訪問ありがとうございます、ハルヤギです。

今日は書評といいますか、今月の六日に発売されたばかりの幻冬舎「読書という荒野」という本を読んだ感想を述べさせていただきます。

少々長くなりますが、よろしくお願いします。

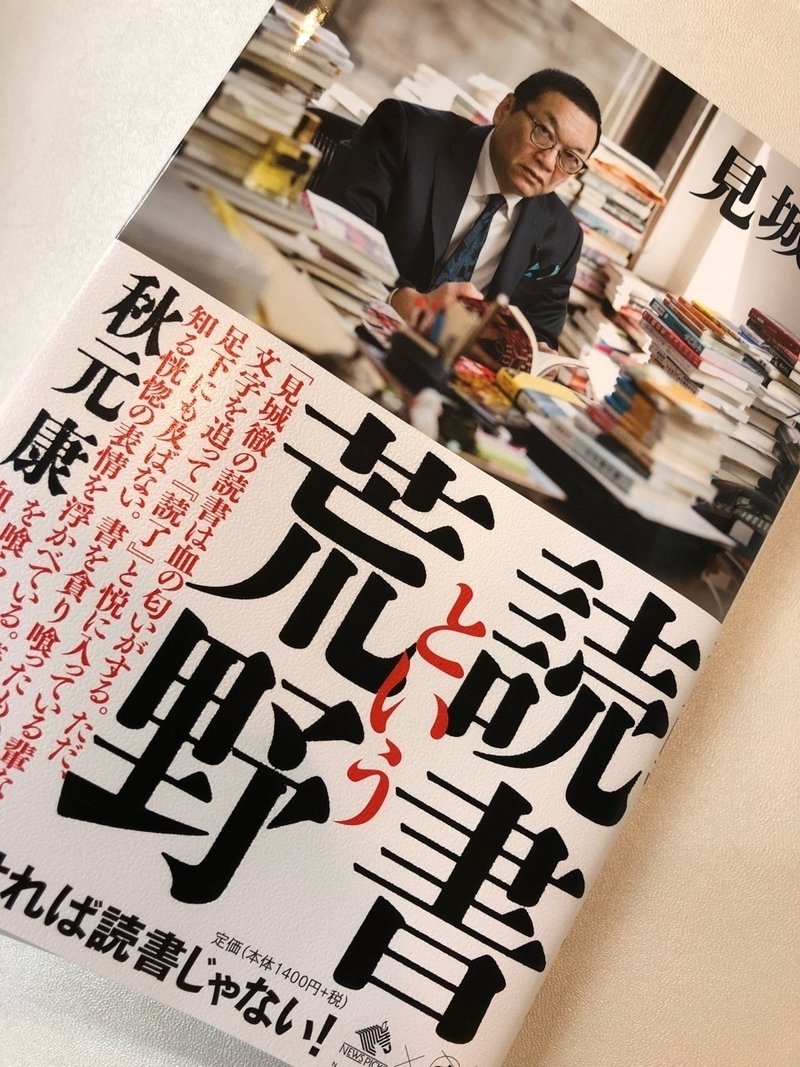

著者は、言わずと知れた幻冬舎の代表取締役社長である見城徹(けんじょうとおる)氏。

タイトルにもつられ、ただならぬ予感がした私は足早に書店まで買いに行きました。

表紙をひと目見てわかるように、まるで「気安く読むんじゃないぞ」と言わんばかりの著者の目ヂカラが印象的です。

そんな目ヂカラに勝るとも劣らない著者の「言葉」に対する強烈なメッセージは、読者に対し、熟読することを課せているような気がします。

また、人生においては"読書ありき"だという事が受けて捉えられ、冒頭にありますが、その「読書」とは、人生を切り開くための武器であれ、と強く訴えています。

それでは私個人というものが、この本の中のいったいどんな「言葉」に打ちのめされたか、ほんの一部ですが、ご紹介したいと思います。

左翼に傾倒しなかった人はもろい

〈P9〉読書体験を重ねた人は、必然的に一度は左翼思想に傾倒すると僕は考える。人間や社会に対する理想が純化され、現実が汚れて見えて仕方がなくなるからだ。しかし現実は、左翼的な理想主義者には辛い世界だ。左翼的な思想だけでは世の中は動かない。多くの人が現実の壁に直面する。社会の不条理さはもちろん、理想を貫徹できない自分の弱さ、卑怯さを知ることになる。読書で純化した理想が現実に踏みにじられ、破壊される。しかし、それが大人になるということだ。現実世界を生きるということだ。そうした矛盾に苦しむからこそ、その先に新たな視界が開けるのである。ドイツの哲学者、ヘーゲルの言う「アウフヘーブン」のように、両極を揺れ動くからこそ、一番高いところに登ることができる。だから僕は、読書体験を通じて、左翼的な理想主義に一度も傾倒していない人を信用できない。そうした人間は、人としての厚みがない。

「はじめに」の中にある言葉ですが、すでに圧倒的経験値のある著者の言葉は、四十半ばの、この混沌としていた私の胸のうちを見事に代弁してくれました。

理想主義といったような崇高なものでもありませんが、理想と現実、右だの左だの、振り子のように揺らぐ私の礎は、臆する必要は無いものだと、教えてくれました。

知識を積み重ねてもしょうがない

〈P15〉もちろん、仕事のために必要な情報を本から取得するのは悪いことでは無い。しかし、僕が考える読書とは、実生活では経験できない「別の世界」の経験をし、他者への想像力を磨くことだ。重要なのは、「何が書かれているか」ではなく、「自分がどう感じるか」なのである。

私の場合、記憶力というものがどうにも足らず、読書をしていても断片的な情報をかき集めてみようと必死になる場合があります。

それよりもまずは自分がどう感じるか?

それが重要なんだと、感じ取る力を磨けと、ズシリときました。

二章から五章までは、おおむね大物作家との仕事やプライベートでの関わりについて書かれています。

おそらく、登場する一人一人において、充分に一冊の本にできるほどのエピソードが著者にはあるんだと思います。

作品を通じての著者が得た独自な教訓や、大物作家の"人となり"含め、社会活動や文芸作品の裏側を、編集者という立場にとどまらない貪欲な取り組みと、圧倒的な努力、並外れた知識と情熱のおかげで、それらを垣間見ることができた。

またそういったものをじっくりと読んでみたい、という気にもなりました。

恋愛小説こそ読書の王道

〈P185〉旅と同じくらい人間を成長させるのが恋愛だ。恋愛ほど、他者への想像力を磨くものはない。想う相手にどのように声をかければ、自分に振り向いてくれるか。決して答えが出ない問いを四六時中考え続け、勇気を振り絞って声をかける。運良く交際することができても、良好な関係を続けるためには再び多大な努力を要する。いくら自分が心を尽くしても、その気持ちが相手に届くとは限らない。むしろ届かないことの方が多い。恋愛とはこれほど理不尽なものである-

この少しあとに著者は「恋愛小説には人間の感情の全てが含まれているからだ」と言っておりますが、私は映画にしても、小説にしても、恋愛話が絡んでいるものに対し、毛嫌いをしていました。

二十代まであれほど恋愛に夢中になっていたくせに、いや夢中になっていたからこそ、今は頑なにフタをしていたんだと思います。

もう自分には関係のないものだと、

臆病な自分なりの防護策だと、

そう思っています。

しかしながら、自分にウソをつくのも限界というものがありまして。

夢の中に登場する女性たちはとても魅力的で、身近な方から今をときめく女優まで、何の前ぶれもなく登場します。

あなたも経験があるのではないでしょうか?

その後数日間は、なんちゃって恋煩いが続きます。

よし、ここはひとつ恋愛モノも読んでみようじゃないか、という気分にさせられました。

死の瞬間にしか人生の答えは出ない

〈P196〉もし人間が死ななかったら我々が抱えているほとんどの悩みは雲散霧消する。仕事でうまくいかなくても、受験に失敗しても、恋愛が成就しなくても、次のチャンスは無限にやってくる。しかしそれと引き換えに、今を全力で生きることもなくなり、何かを果たそうとするモチベーションも、達成による歓喜や感動もなくなる。ただ単にフラットな日常が流れていくだけだ。それが人間の生と言えるだろうか。(中略)だから、死を思わない人間は、動物と変わらない。言葉を持たない赤ん坊が動物と変わらないのと同じである。

著者は現在六十八歳、この年になり死ぬときのことを考えるようになる、と言っています。

ところが私は気が小さく、四十歳の頃・・いや結婚した三十のあたりから、死ぬときのことについて、リアルに想像力を働かせるようになりました。

それは、著者が言うように「死」はまさしく恐怖であり、果てしない深淵の闇に吸い込まれるようになった感覚が二度とほどあります。

その瞬間、もうこれ以上耐えられないと感じ、ハッと気づくのです。

あたりまえですが、私たちは死ぬことはできても、「死」そのものを幸運にも?経験することはできません。

それなのにほとんどの人が人生最大の不安として、恐ろしいものとして、死を捉えています。

ただ、本当にその恐怖に覚えがあるのであれば、「生」に対するエネルギーとして、いつでも変換は可能であると、私も思っています。

しかしながら、私の住んでいる地域では、田舎であるせいか若くてもぼんやりと過ごしている人も多く、幸か不幸か、生が死の前提であるということをさえも、忘れて生きている人が多いように感じます。

なんとなく生きているという事は、なんとなく死んでいるも同然…

「極端でなければ意味がない」と言う著者の言葉も届きそうにありません。

絶望し切って死ぬために今を熱狂して生きろ

〈P200〉僕は平和な日々よりも、悲痛な日々の方が生きている実感を味わえる。ことごとく自分が願うものを成し遂げた上で、それでも自分を果たし切れずに、絶望し切って死にたい。この言葉は僕にとって劇薬である。絶望し切って死ぬために、「お前は今日一日を、最大限生きたのか」と問われているような気持ちになる。

多くの人たちが安心安全に過ごせる日々を欲する中で、著者は悲痛な日々の方が好ましい言っています。

私はどこかで聞き覚えのある価値観だなぁと、ぼんやり思いながら次のページへと進みます、するとある人物の名前が飛び込んできました。

三島由紀夫です。

三島由紀夫といえば一般的に潮騒、金閣寺などなど、小説家としての一面がまっ先に思い浮かぶのでしょう。

しかしどういうわけか、私が生まれる以前の出来事にもかかわらず、思い出すのはいわゆる「三島事件」、それと思わず聞き入ってしまうような巧みで味わいのある「語り口調」、そのふたつが印象的です。

そんな三島由紀夫が東大全共闘に向けた口上の中に「あたくしは安心している人間が嫌いなんで-あたしがこんなとこで無事にしていられる状況はあんまり好きじゃない-」という言葉がありました。

それを私は即座に思い出したのです。

また、著者曰く、「直視できないほどの強烈なエネルギーを発している」、という小説家、いや活動家の命をかけた言霊(檄文)は、たった一文字すら洩らさぬよう全文記載されていました。

この記載は私個人として、とてもうれしかったです。

三島由紀夫氏も絶望の果てに自害したであろう事は私も思うところ。

またそれに同調するかのような著者の「絶望し切って死にたい」という言葉は、夢や希望を信じたいからこそ、

第四章に出てくる尾崎豊との"内臓同士の擦りあい"の、その懐にあるような、著者にとっての自己救済のための表現なのかも知れない。

そのように感じました。

以下につづきます

「夢」や「希望」など豚に食われろ

〈P217〉自分が選びとった言葉を突き詰める事はこれほどまでに過酷なものだ。それに関して言えば「夢」「希望」「理想」「情熱」「野心」「野望」について熱っぽく語る人間は嫌いだ。これほど安直な言葉は無い。(中略)夢や希望を語るのは簡単だ。語り始めたら、自分が薄っぺらになる。野心も同じだ。自己満足でしかない。そんなものは捨てたらいい。そんなものと無関係に生きようとしたとき、人は匍匐前進の一歩を踏み出している。日々を自己検証しながら圧倒的努力で生きる。やがて結果が積み上がる。目指していたものに手が届く。実現する。そのとき、静かに噛み締めるように、これが自分の夢だったんだと語ればいい。

確かに平和とか平等とか、正義、理想などをよく口にするのって、経済的にも精神的にも生活に余裕のある側からであるように思います。

セレブ、とまでは言いませんが、女性が専業主婦でいられるような、そんな生活水準以上の人たち、右か左かで言ったら、左寄り。

それにも増して現在では、SNSやウェブサイトなどで見かける活字を含めれば、お目にかからない日は無いほど、そこかしこで濫用されています。

わりと自由に生きられるようになった日本のような成熟社会でも、「夢」や「希望」を掲げることは、とても耳ざわりも良く、思考停止している人たちに向けた格好の旗印となり、おいしい思いができるわけです。

最後に、『ベルリン・天使の詩』というフランス映画の紹介があるのですが、この映画のメッセージがじつに面白いと著者は言っています。

人間男性の容姿をした"天使"が登場するのですが、その天使は不老不死という前提のもと、人間をひたすら傍観している、いわゆる「認識者」でいるのです。

ところが、ひょんなことから天使は地上に降り立ち、今までの能力を失い、人間と同様に"有限"となって、苦痛や葛藤など、悩みながら生きることとなります。

しかし、「認識者」から「実践者」になることで、つまり人間として生きることによって、清濁合わせ飲むといったことを強いられます。

そしてその先に真の成熟があると。

そういったメッセージはまさに、私たちの社会にもあてはまるものだと比喩しています。

〈P220〉しかし世の中には、認識者にすらなれない人間が多い。「認識者」という土台なくして、良き実践者になる事は絶対に不可能だ。優れた認識者でなければ、優れた実践者にはなれない。そして認識者になるためには、読書体験を重ねることが不可欠だ。

認識者にすらなれない人、

圧倒的な経験もなければ読書もほとんどせず、思考停止を続けている人、つまりは動物。

認識者でいる人、

読書によって他者への想像力や教養が培われ、理想や夢や希望を謳うことはできるが、現実的な「生」をい生きているとは言えない、つまりは天使。

実践者となっている人、

矛盾や葛藤を覚悟した「個」となり、圧倒的努力を有し、自己実現を彷徨い、現実世界を苦しみながら突き進む、つまりは人間。

著者にとって人間らしく生きるということは、かくも厳しいイバラの道であると、そのように感じました。

また、この一連の解釈は本の締めくくりとして妙に説得力があり、読書を武器とすることを余儀なくされているような、そんな気持ちにもなりました。

「自己検証」

「自己嫌悪」

「自己否定」

この3つがなければ人間は進歩しない。

上の3つの教訓と、そこまで言いきることのできる裏付けは、本を読み進むにつれ、私の薄っぺらいキモにこれでもかというくらい、のしかかってきました。

また、熟読するにあたり、語彙の少ない私は、わからない単語を漏らすまいと、スマホを片手に半日かけて読み終えました。

「努力は不要」だとか、「好きなことをして生きよう」だとか、「ポジティブ思考」だとか、「幸せになる」だとか、そういった時代の風潮やムードは一切おかまいなし、

むしろそれらを蹴散らすかのような著者の血の通った言葉の数々は、文字どおり、一介の読者に自己嫌悪の種と自己否定の水を残してくれました。

ただ、私にはまだ人生を締め括るための自己の救済手段が明確ではありません。

もう一度自分の人生を鑑み、堂々と葛藤を続けて参りたいと、そのように感じました。

最後に、このような極端な本を作成してくれた幻冬社の箕輪厚介さんの努力もすばらしいものだと心から感じました。

これからも注目していきたい方の一人だと思っています。

長々とおつき合いいただきまして、ありがとうございました。

#読書 #幻冬舎 #見城徹 #箕輪厚介 #読書という荒野 #読書 #熟読 #精読 #努力 #三島由紀夫 #文学 #恋愛小説 #荒野 #死 #夢 #希望 #天使 #自己検証 #自己嫌悪 #自己否定 #人間 #生きる #劇薬 #傾倒 #角川 #単行本 #思考 #語彙 #絶望 #平和 #平等 #正義 #理想 #檄文 #恐怖 #葛藤 #武器 #人生論

読んで下さいましてありがとうございました。サポート頂けましたら幸いですm(._.)m