記事一覧

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い9(稼げる弁理士・知財専門家になろう)

知財コンサルと言うと、様々なツールやフレームワークを駆使して解析してプレゼンするイメージがある。

しかし、重要な本質は、「企業を振り向かせる力(できれば1回目で)」を持っていて出せることである(見せることである)。

弁理士や知財専門家であれば、知財(特許なのか商標なのか外国なのかの違いはあるが)の知識、スキルが高いのは当たり前。しかも、往々にして企業はその良しあしを図る力を持ってない。また

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い8(稼げる弁理士・知財専門家になろう)

前回は、企業が一人の弁理士に「幾ら」くらいなら払いやすいか?という視点で解説した。

では、一人の弁理士、あるいは一つの特許事務所として「トータルでどのような売り上げを上げるか?」が次に気になってくるところである。

過去の弁理士の多くは(筆者は弁理士になって20年。なったばかりの頃の周囲の特許事務所や開業したての弁理士は、このような理想を持っていたように思う)、図1のように、年に20~

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い7(稼げる弁理士・知財専門家になろう)

前回は、企業が外部専門家に「対価」を支払う理屈を知ろうと、説明しました。

ここで、稼げる弁理士になりたい弁理士(あるいは知財専門家)はたくさんいると思う。そのような弁理士や専門家に共通しているのは、「どんなスキルを身に着ければ稼げるか?」という、自分磨きにしか目が行かない人が多い。勿論それは大事だが、それは当たり前であって、払う側の論理を考えなければならない。 端的に言えば、どれくらいの支

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い6(稼げる弁理士になろう)

20年近く前から誰より早く「知財コンサル」に取り組んだ私には、弁理士会や同業者(あるいは異業種)から、「知財コンサル」でどうやってマネタイズするかの講演依頼や問い合わせを受けることが多い。

問い合わせする専門家の根っこにあるのは「特許出願や訴訟なら対価を撮れるが、コンサルだと相談やアドバイスのようになって、対価を請求しにくい」というもの。

弁理士もそれ以外の専門家も、クライアントである「

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い5(稼げる弁理士になろう)

1.企業に知財経営が定着するようになるために

弁理士として、知財コンサルタントとして、企業に知財経営が定着して欲しいと思うもの。

ここで知財経営が定着するとは、「知財部があって、定期的に発明発掘が行われ、一定数の特許出願や商標出願がルーティーンに行われること」ではない。このような企業は、一つの仕事のルーティーンとして知財が設定されており、ある意味で定着しているからである。

これに対して、多く

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い4(稼げる弁理士になろう)

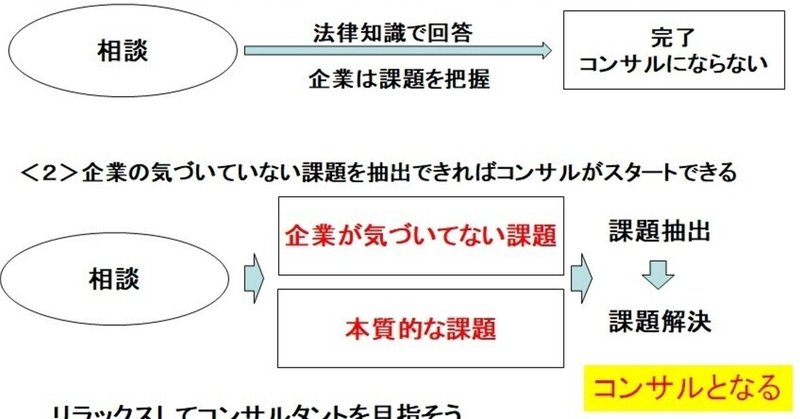

これまで、知財コンサルの入り口は、弁理士として一般的な知財相談から、企業内部に潜む課題を把握することと説明しました。ところで、多くの弁理士さんは、この知財相談に真正面から答えて終わってしまいます。「特許性がありますね」とか、「先行文献を調査してみないと」とか。

あるいは、相談者を喜ばそうとして「はい、その技術が世に広まると楽しみですね」と、リップサービスをしてしまう。これらは、弁理士の本筋と

Mメソッド(雑誌「発明」連載)紹介シリーズ2(三位一体の知財戦略の限界)

Mizoguchiによる知財経営コンサルおよび知財による企業支援のメソッド「Mメソッド」の連載の1回目。「知財戦略」といったワードが増えていますが、そもそも知財は経営の道具の一つであって道具に戦略っていうのはおかしなことです。経営や営業には戦略があるでしょうが、道具の一つであるパソコンや知財に戦略という言葉を使うのは違和感があります。

そのような中、世の中的には「三位一体」や「知財創造サイク

なんと! 知財の世界は広い。誰かに価値を生み出すことが知財(弁理士の存在も知ってね(笑い))

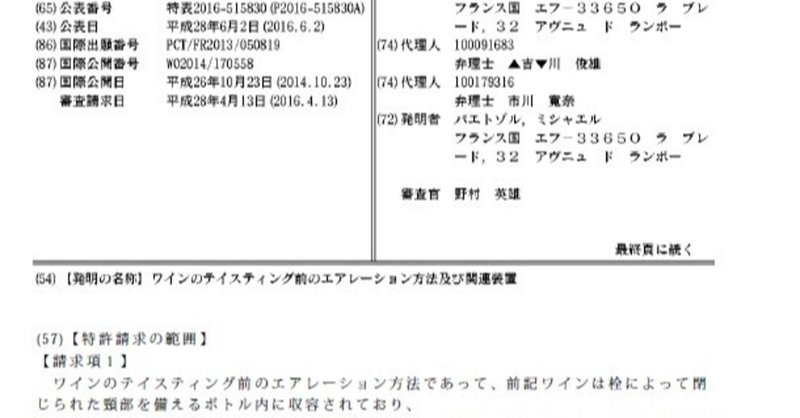

知財=知的財産(特許や商標など)と聞くと、「遠い世界の話」に聞こえるでしょうが、思わぬところにも存在します。

この特許は、ワインのテイスティング方法に係るもの。「え、それが!」って思うでしょうが、そういったものもあるのです。逆に言えば、人が脳みそを「うーーん」とうならせたり、苦しい気持ちを超えたりしたそのプロセスは、人間の脳みそによるロジックが作られています。これらはすべて知財。

さあ、

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い3(稼げる弁理士になろう)

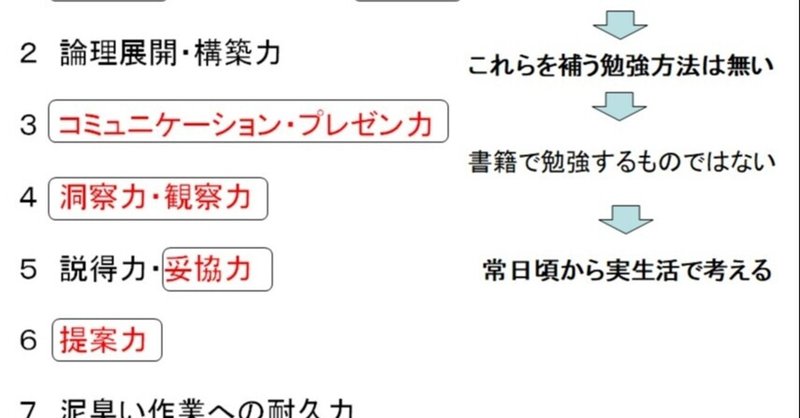

弁理士(時には弁護士さんにも)さんに、知財コンサルのノウハウを講演だったり実地だったりで教えることがたくさんあります。従来のビジネスモデルだけでは仕事が十分量とならない今の時代。知財コンサルによりビジネス拡大を狙いたい弁理士さんはたくさんいます。このため、教える際に「仕事の取り方」、「お金の取り方(マネタイズ)」のコツを聞かれます

そんな時に、コンサルに向いている人と向いてない人を感じること

コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い

弁理士や知財マンで、「知財経営コンサル」をやってみたいと思っている人は多いと思います。15年以上やってきた私から。

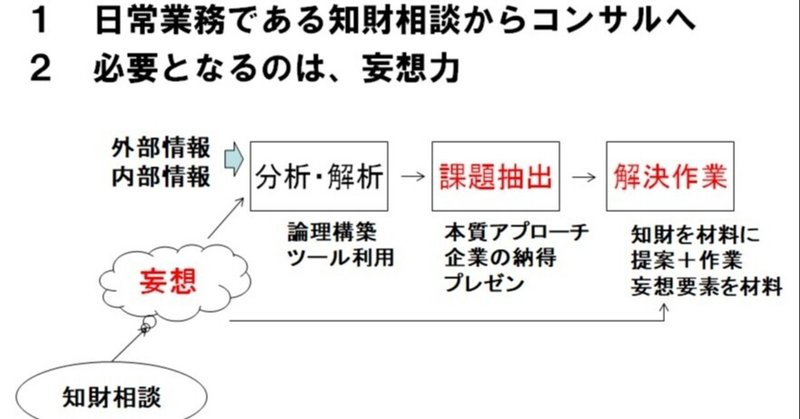

図のようにとてもシンプル。法律の視点だけで回答するのではなく、相談の際に、相談企業に内在している問題を幅広く妄想することで、企業に隠れている「課題」を見つけることができます。そこが、知財コンサルのスタートです。いきなり「経営相談」などに行こうとせず、まず日常の発明相談からコンサ