Mメソッド(雑誌「発明」連載)紹介シリーズ2(三位一体の知財戦略の限界)

Mizoguchiによる知財経営コンサルおよび知財による企業支援のメソッド「Mメソッド」の連載の1回目。「知財戦略」といったワードが増えていますが、そもそも知財は経営の道具の一つであって道具に戦略っていうのはおかしなことです。経営や営業には戦略があるでしょうが、道具の一つであるパソコンや知財に戦略という言葉を使うのは違和感があります。

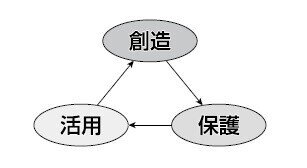

そのような中、世の中的には「三位一体」や「知財創造サイクル」といった分かりやすいポンチ絵で知財活用が説明する風潮が増えてきていました。今でもあるかと思います。ポンチ絵なんでわかりやすいですね。キリスト教の教義の時代か三位一体という言葉は、物事を分かりやすくするのには便利です。特に役所には理解されやすい言葉でしょうね。

三位一体の戦略とは、知財活動を企業に定着させることで導入されたポンチ絵である。知財創造サイクルも同じ。三位一体の戦略とは、企業において、①経営戦略を策定し、②経営に合わせた技術戦略を作り、③最後に知財戦略(端的に言えば、特許等の知財権の取得計画を作る)、というもの。知財創造サイクルは、知財が生まれる創造、これを権利化する保護、知財権の活用、の順番でサイクルすると、資金回収のサイクルが知財により生まれるというものです。

一瞬綺麗に見える。現場に出て汗や冷や汗をかいたり、企業との不条理なやり取りをする覚悟の無いコンサルや知財専門家にとっては、このポンチ絵は役に立ちます。机上で論理構築し、具体的な実行も作業も企業に押し付け、とできるからですね。

でも、この三位一体の戦略は、何かがおかしいのです。経営戦略→技術戦略までは腑に落ちます。実際に企業に入り込んで、事業計画やビジネスモデルの構築を行いながら、技術開発の必要な要素を見出してこれを実行する。ここまでは分かります。でも、なぜ技術開発の後に知財権取得が必須要素になるのでしょうか?

多くの知財専門家は、「知財権(特に特許権)の取得により、他社排除網を構築し、事業の優位性を確保する」というでしょう。でも、知財権があれば他社排除網って作れるでしょうか?私が研究者として勤めていた松下電器は、当時日本一の特許出願件数を誇っていました。14000件/年くらい。でも、松下が様々な商品で他社参入を防止できたでしょうか?つまり、大企業にとっても簡単ではないし、中小企業はそんな体力はない。つまり理想像としての知財権による他社排除網はアリですが、現実の企業に入り込んでいる私のような弁理士からすれば、このような三位一体は絵に描いた餅としか思えません。

同じく、知財創造サイクルも、最後の活用で金銭的回収を行うことが前提です。でも、知財権での金銭的回収って「ライセンス料」もしくは「知財訴訟で勝ち得た金銭」のどちらかです。そんなことって宝くじ的確率・・・。これも絵に描いた餅です。勿論、商品を販売することが本来の金銭的回収。この時に知財権がこれを補助することはあり得ます。ただ、定量的評価は極めて困難。営業力?販路?商品力?技術力?流行り?特許?のどれがどの程度寄与したのかは、簡単には分かりません。つまり、知財だけを取り出して、知財創造サイクルでの金銭的回収をできるように見せるのは、多くの企業をミスリードすると考えられるのです。

Mメソッドが提唱するのは、経営者のみる経営課題とは、「結果としての経営数字」であって、企業として解決すべき経営課題は「結果に繋がる各要素の課題」であるとの認識です。この各要素の中に知財が含まれており、これは定性的です。この定性的な知財を定量的な金銭的価値に直接置き換えるのではなく、数字の原因となる要素の解決手段に用いましょう、というのがMメソッドの考える知財活動です。

例えば、社内の技術を整理できていないことが、次の商品開発に繋がってないことがあります。このような場合には当該企業の保有する特許を棚卸することで、社内技術の整理を開始することもできます。ここから、新しい商品企画が生まれたりすることがあります。

また、Mメソッドでは、狭義の知財と広義の知財とを分けて考えています。これらに分けることで、知財から企業の経営課題に入り込みます。経営課題の解決の過程では、広義の知財を活用します。このように、金銭的価値=知財権という呪縛から逃れて、企業の活動の中に知財活動がちりばめられている世界が構築されます。

これこそが、知財活動の定着した企業の状態です。Mメソッドを通じて筆者が目指す強い企業はこんな姿。