コンサル弁理士による知財コンサルへの誘い6(稼げる弁理士になろう)

20年近く前から誰より早く「知財コンサル」に取り組んだ私には、弁理士会や同業者(あるいは異業種)から、「知財コンサル」でどうやってマネタイズするかの講演依頼や問い合わせを受けることが多い。

問い合わせする専門家の根っこにあるのは「特許出願や訴訟なら対価を撮れるが、コンサルだと相談やアドバイスのようになって、対価を請求しにくい」というもの。

弁理士もそれ以外の専門家も、クライアントである「企業」が金を払うことの理屈を理解していないことが原因。企業は、担当者→上司の決裁があり、最終的に経理部門がそれを了解することで、支払いの内部正当性が生まれる。弁理士や専門家に相談して、弁理士などからアドバイスを受けたとしても、それは「単なる打ち合わせや相談」として、担当者に閉じてしまう。

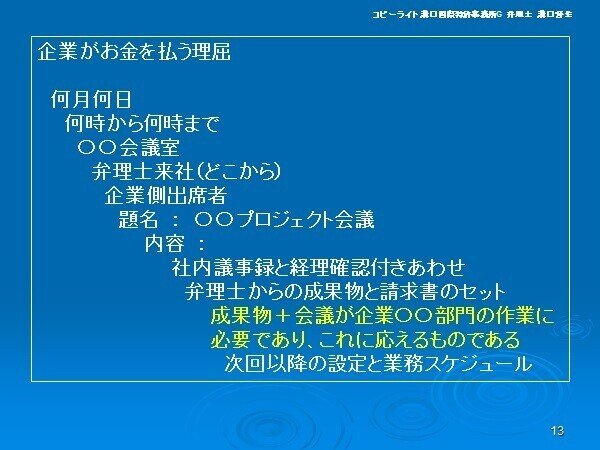

担当者→上司→経理に説明できるエビデンスと資料を作ることで、対価を請求できるようになる。図に示すように「いつ、どこで、誰と、何を、どれだけやった。そのOUTPUTはこれだ」ということを、明確に残して企業側に費用処理してもらう流れを作らないと、企業は、対価を払う内部理屈を作れない。これを、こちらが作ってあげるのが大事なのだ。

弁理士やその他の専門家は、企業で開発や営業などの現場経験がない人が少なくない。あっても、社内の金の動かし方を理解していない。それでは、クライアント=企業からお金を得るのは難しい。まずは、企業がお金を外部に支払う社内理屈理解し、それに合わせた対応をすることが、「コンサルで金を得るマネタイズ」の第一歩なのである。

次に、マネタイズをする大事な工夫をいくつか説明する。

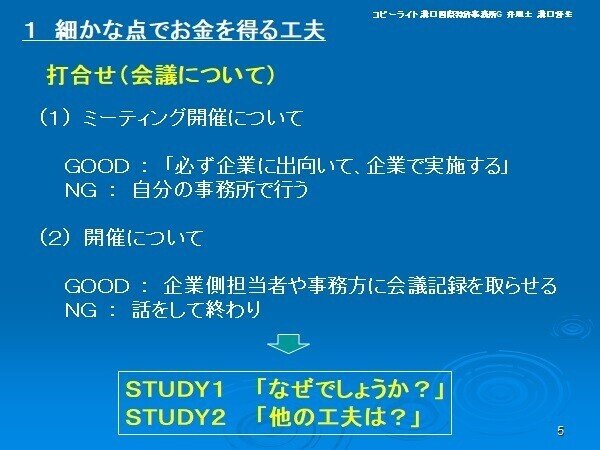

(工夫1:企業側に出向いて実施&議事録を取らせる)

弁理士や士業(ではない専門家も)は、六法全書の並んだオフィスを構えて仕事をしたがる。クライアントが「相談をしたい」と言うと「事務所に来てください」と。クライアントが事務所に来て、専門家が1~2時間を費やしてプロのアドバイスをしたとしても、「来てくれた相手に請求書を出せるか?」ということである。その場で決済できない仕事であるから、相手が返った後で請求書を送っても「自分たちが行っているのになぜ金を払う?」となるのが企業の内部理屈。

これはだめである(高名な専門家になれば別だろうが)。面倒でも時間が勿体なくても、相手企業に出かけなければならない。相手企業の会議室を手配してもらい、参加者・会議時間・会議場所・議事録をきちんと記録することで、企業には「プロに来てもらって役務を受けた」という意識が生まれる。

この意識が、「対価を払う理屈とモチベーション」に繋がるのである。六法全書と革張り椅子のオフィスに相手を迎えてお金がもらえる時代は終わっているのである。「先生」であっても、相手方に出向くことが、コンサルでのマネタイズに重要である。そもそもそこで初めて企業を巻き込めるのであるから。

筆者は、全国に顧問先があるが、年間に地球1周以上している。それくらいの移動の苦労が、儲かる弁理士の必要条件なのだ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?