343.人は愛なんだ!愛しかない!人生は愛と夢を創り続けることなんだ!

~誰も知らない~イタリアントマト物語(4)最終話

※今回はnote記事11か月記念特別記念号として「~誰も知らない~イタリアントマト物語」の特集号とさせていただきました。ついでに、coucouさんの表紙のデザインも新装開店となりました。(約80作品ごとに色替えしています)

coucouさんの「YES short story」作品ナンバー340、341、342、343の4回読み切り連載となります。どこから読んでもいいように要約してみました。ぜひ、お読みくださいね。

1.第1号本店開店

土地を無事に購入した。

しかし、それで終わりではない。

次は店舗をが必要。

現在はただの更地だから店舗といっても建築しなければお店はできない。

建築業者に数社見積もりを取った所、300坪の土地に対して250坪立てるという内容で約8000万円。

当時としてもビルが建てる費用。

現実に、この土地は駅前商業地域のため10階以上の高さのビルが建てられる場所だったが、やっと手に入れた土地のため現実には最初からビル化はむずかしく、また一か所の投下資本が多すぎると、次からの出店に響くため、結果として贅沢な平屋の構造にした。

それでも8000万円かかった理由は、店舗の中にケーキ・アイスクリーム工場と広い厨房設備を設ける必要があり、建物よりも設備投資に比重がかかった。

また、ここで生産するケーキ・アイスクリームは全国に配送可能にしたいと考えていてためそれなりの設備を要した。

見積もりも終わり、今度は建築のための契約の事前準備だ。

しかし・・。

どの銀行もお金を貸してくれない。

建築資金は自社で準備するといった手前、今更、銀行に相談はできない。

また、建築資金までの申し込みは物理的にもむずかしかったためどちらにしろ相談はできない。

そこで、他の銀行に回り続け奔走し続けた。

だが、想定通り、どこも相手をしてくれない。

coucouさんはない頭を抱え込んだ。

ここで、この計画がとん挫してしまうのか、と考えた。

そこで彼に相談に行った。

「建築資金が捻出できません・・。すべての銀行から断られました・・」

「バカヤロー。お前らは何を考えているのか・・。学びが足んねぇんだよ…」

物凄い口調で彼は怒鳴り始めました。

「だから人の話を素直に聞け、といっているんだ!」

「……」

我々は追い詰められた。

「いいかあ、建築屋に相談して来い…。そして、よーく話を聞いて来い」「……」

そこで建築屋に相談に行った。

恥ずかしい話でしたが「お金がありません…。銀行からも融資を断られてしまい、建築資金が捻出出来なくなりました。そこで何か方法はありませんでしょうか?何か知恵はありませんでしょうか?」

すると、その建築屋の社長は笑いながら、

「えっ…。社長からは何も聞いていないのですか?銀行に頼んでもむずかしいですよ。土地や建物は担保になりますが設備や店舗は担保になりませんからね。では、建築するためにはこの方法を考えて見なさい。それは建物ごとのリース契約です。利息(使用料)は少し高いけれど、収益性のあるものだから充分可能な話ですよ。それに毎月減価償却できますから。別に、特別の契約ではなく工場用地などでもよく利用されているものですから、リース会社を紹介します。我々はリース会社から工事代金を頂ければ良いのですからね」

恐ろしい事にここまで彼は考えていた。

ここまでで土地と建物を入れて約4億円近い投下資本で出発することになったの。売り上げは月商約3000万円近い内容のため充分に返済できた。

まったく、まさに無一文からの出発だった。

そして、次から第2号店、3号店と出店が続く。

快進撃が始まる。

やがてこのトマトの人財が全国制覇を果たす。

トマトの戦略は非常にシンプルで単純な作戦が続く。

この戦略はどの事業においても活用できるノウハウだと思う。

まず、最大の戦略は他店とは戦わないことから始まる。

1 戦わない

2 競合しない

3 競争しない

4 徹底とした差別化を図る

5 オリジナル性の演出

6 強い個性・独自性

7 ファンをつくる

8 お客様に選んでもらう

10 お客様の利益を考える

11 お客様に利益を与える

12 お客様を愛する

13 お客様に喜んでもらう

14 お客様や社会に幸せを生み出す

15 現場(働きさん、お客さん)の声を聞く

16 その他。

この考え方は複雑になった現代だけど、どのような団体、組織、企業などにも当てはまる考え方といえる。

彼の言うとおり、物後は複雑なものほどシンプルに考え

簡単なものほど複雑に考えれば良いのかもしれない。

2.これが望んだ未来だったのだろうか?

組織というものは大きくなればなるほど苦しくなる。

例えば小さなお店で年間売り上げが1000万円、月当たり約830,000円しかなくとも、経営者自身が店に立ち、アルバイトだけでも成り立つが、年商2,000万円(月当たり約170万円)の売り上げを上げるには、売り上げに比例して人件費が必要となる。

年商3,000万円(月当たり250万円)、年商5,000万円(月当たり約417万円)、年商1億円(月当たり約830万円)となる。こうなると、利益率の高い飲食店でもさらに働きさんを確保しなければならない。(もちろん、スペースも)

ここで言いたいことは、売り上げが伸びれば伸びるほど利益率が少なくなるる、つまり儲けが少なくなるということだ。

不思議に思う人もいるかもしれないけれど、売り上げを増やせば生産能力や人手が必要になる。

働きさんたちの数で売り上げを伸ばす結果となる。

今までもこのcoucouさんが話し続けていることは、人件費や設備投資が最大の高金利と化す。(567の後の時代は逆行し、いかに人件費を抑えるかの時代)

これではなかなか利益を出すことはむずかしい。

coucouさん自身はこの地獄の苦しみを体験してきた。

お金は、入るお金と出るお金しかない。

出るお金が大きすぎれば、赤字になるわけだから、

出るお金を減らす以外ない。

イタリアントマトは、数百店舗となり売り上げは順調に伸び、その決算内容だけで銀行借り入れも容易くなり、さらに前へ前へ突き進む、いや、それ以外に生きる道はない。

決して止めることなどできない。

止まれば数千人、数万人の働きさんたちの職も失うし、生活の基盤もなくなる。

それだけ、経営者は馬車馬のごとく働き続けなければならない。

自転車操業という言葉はこのことをいうのかもしれない。

これは、西部百貨店の堤清二さんも同じ、ダイエーの中内さんも同じ、大きくなると止めることができない。

さらに、失敗した場合の小さな会社の経営者の末路はすべてを失う、

失えば、債務奴隷と化す。

まさに、生きるか死ぬかの事業経営。

現在のソフトバンクやイオンや大手商業施設など、チェーン展開を図る飲食店も同じような運命を辿る恐れがある。

coucouさんの尊敬するトマトの社長も、この目に見えない心の重圧と闘い続けていた。coucouさんもソツクリそのままのように、トマトを離れてから事業の拡大をし続けてきた。

そして、彼はいつも泣いていた姿を想い出した。

coucouさんも、同じように泣き続けていたからだ。

もしかすると、

あの姿は、coucouさんの未来だったのだろうか?

毎日が苦しくて、切なくて、悲しくて、寂しくて、死んでしまいたい、と願う。もう、自分の手には負えないくらい会社の規模が大きくなってしまった。これが雇われ社長ではなく、創業社長の苦しみでもある。

人は、その姿を見て馬鹿だというだろうね…。

一介の若者が世の中にチャレンジし、最終的にビートルズが解散したようにcoucouさんたちは、トマトを離れて20年後、40歳前半に泣きながら解散した。(いずれnote記事で…)

あの姿は、coucouさんの未来だったのだろうか?

coucouさんは、「イタリアントマト」というお店の開発の創業から拘わった唯一の生き残り。今は、coucouさんの持っている貴重な資料と体験しかこの世に存在していない。

3.幻のトマト

現在の「イタリアントマト」は、ナムコから、キーコーヒー株式会社が運営。ナムコ(もともとは中村製作所)って会社は昔はデパートの屋上にあるミニミニ遊園地の会社だったが、やがて急成長してゲーム機の会社となった。そして、バンダイはおもちゃ屋さんからゲームの世界に入り込み、ナムコを吸収し子会社とした。

1977年イタリアントマト八王子本店創業(株式会社グローリー)※この創業データがどこにもない。不思議。

1987年に株式会社イタリアントマトとして現法人設立。イタリアントマトは、キーコーヒー子会社。別法人化し、かつては株式会社ナムコ(法人としては後のバンダイナムコエンターテイメント)の子会社だった。

2005年イタリアントマトは、キーコーヒー株式会社が運営。ナムコとバンダイの経営統合により、持株の一部(10万7000株、発行済み株式総数26.6%)をキーコーヒーに売却。そのため、キーコーヒーの連結子会社かつバンダイナムコホールディングスの持分法適用会社となっている。

4.~誰も知らない~イタリアントマト物語

少し、面白いエピソードをご紹介。

現在の40歳後半から50歳以上の人たちは覚えているだろうか?

当時、10代から20代の若者たちだ。

イタリアントマトの特徴的な戦略は、

働きさんたちのほとんどを外人さんたちに絞った。

それは、日本にいて外国の雰囲気を味わってもらいたいという意味もある。

特にホールの働きさんたちだ。

募集方法は日本在住の留学生を対象として、Japantimesに募集広告を掲載する。それを見た留学生たちがこのイタリアントマトの働きさんになる。

もちろん、日本在住なのだから日本語が完全でなくとも言葉はわかる。

募集広告を載せると相当の数が面接に来る。

その理由は外国人だからといって、雇う側が面倒くさいのかどうかわからないが、現実は彼らが働くところがなかったことが起因していた。

ただ、イタリアントマトという店名通り、イタリア料理が主体なのだが、実際はアメリカンスタイルの大きなケーキやアイスクリームもメインの一つだった。

そのため、東洋系、アジア系の外国人ではなく、アメリカの人、オランダの人、インドの人などを起用した。特に金髪の女性や誰が見てもアメリカ人というイメージを求めた。

(日本人は金髪の人に憧れるという。当時は髪の毛を染めている人は珍しい)

イタリアントマトの社長自ら面接を行う。

coucouさんも立ち会う。

彼はいう、

「日本人はな、外人コンプレックスがある。そのコンプレックスを利用する。ここは日本だけれど、店内に入ったら外国に来たような気分にさせるのさ。楽しいだろ!日本人が何かをミスすればすぐにクレームがつくが、外国人だとそれが簡単に許される。そう、アイム・ソーリ、オー・サンキューで終わってしまうユーモラスな特性を持っている。どうだ、楽しそうだろ。そして、彼らには日本語がわかっていても英語を話させる。日本語禁止。お客様をかまってやればいい。すると、お客たちは片言の英語で話しかける。オー・ノー、ワカラナイ~と言わせればなお楽しい。この企画でトマトは行こう!」

そう、第1号店からイタリアントマトは外人さんたちの店となり、お客様たちは外国に来た気分に酔いしれた。

働きさんたちも、楽しそうにユーモラスにお客さまたちとコミュニケーションを楽しむ。

(つい、日本語が出てしまうのも笑いを取った)

こうして、素敵なイタリアントマトストーリーが誕生した。

これはしばらく続けた。

(留学生というハンディもある、それは、せっかく慣れた頃に、やがて母国に帰ってしまうことだった)

私たちはお金はない、

だけど、愛であ(アイデア)はあった。

これは現代でも十分通用する楽しいアイデアだと思う、coucouさん。

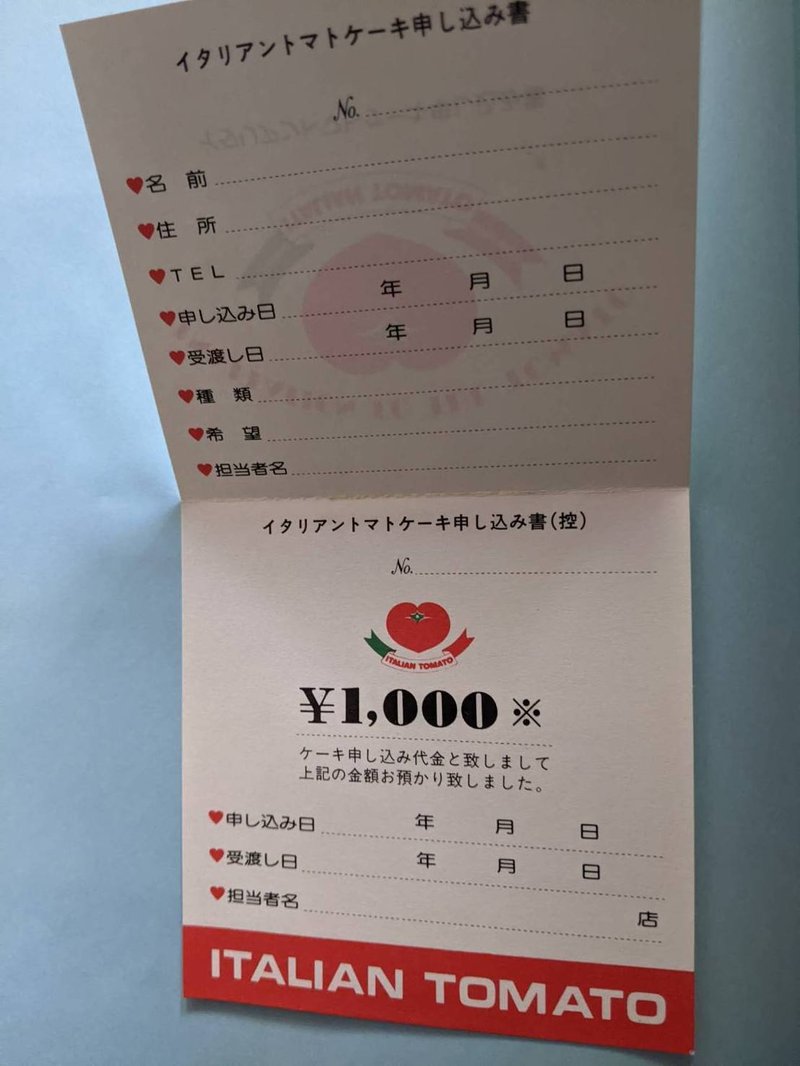

5.イタリアントマト秘蔵の文書(原版製作著作権保有)

※「イタリアントマト事業計画書」作成者coucouさん。(原版製作著作権保有)「私たちは愛と夢を創る会社です」というキャッチフレーズで、対銀行、フランチャイズ加盟店等に使用した貴重なパンフレット(A4判.カラー)

※「イタリアントマト出店計画書」(年間計画書)これによって、毎月どこかしらで開店し続けた(原版製作著作権保有)。これによって、出店地域の銀行にプレゼンを行う(すべて、出店する場所の近くの銀行に融資をさせる)

※「イタリアントマト出店・企画形態Ⓐ」(原版製作著作権保有)日々の出店が続く中で組織図、組織固めが必要となる。「企画開発部門(商品開発)」「管理部門」「経理部門」「仕入れ」「設備・メンテナンス」「店舗スタッフ」「店舗厨房スタッフ」「ケーキ製造工場」「配送部門」「その他」と細分化と人員拡大が必要となった。(研修はすべて八王子本店で行い各部署に配置した)

※「イタリアントマト開発企画室・営業部形態」(原版製作著作権保有)メニュー管理、ABC分析(メニュー商品の製品度、味、見せ方(盛り付け等)、製造、販売、管理、レジ管理、在庫管理、包装資材管理、発注、納品、各店報告業務)などマニアル化を進める。

※「イタリアントマト開発企画室・不動産部形態」(原版製作著作権保有)出店調査、地域の動向調査、近隣他店調査、競合店調査、価格調査、資金計画、賃貸契約、土地購入等、返済計画、固定経費等の支出に関する計画。

※「イタリアントマト企画部形態」(原版製作著作権保有)店舗デザイン、店舗設計、店外・店内設計、設備・備品計画、事業計画書、企画計画書、年間販売促進計画書、テレビ、ラジオCМ管理。全店売上等管理

6.~誰も知らない~イタリアントマト

これらの資料のすべてはcoucouさんが持っている。

現在のトマトの関係者は誰も知らないだろう。

創業時の意味や出来事、創業時の様相を現在ここまで語れる者は創業者しかいない。そして、coucouさんだけかも知れない。

数年前、coucouさんは都内にあるイタリアントマトでコーヒーとケーキを頼んだ。

デザイン、見た目はあの当時と何も変わらないけれど、

あの頃の味でないことはわかる。

それは、みんなで何度も何度も味見して、

試作に試作を重ねて編み出した味だからだ。

もう、同じ味が味わえない。

店内の店員さんたちはみんな真面目そうな働きさんたち。

あの頃の、みんなのギラギラ感は残されていない。

客席のcoucouさんたちの心を見ている人たちはいない。

そう、スターがいないんだ!

君たちはただのアルバイトや店員ではない、

素晴らしいスターなんだ。

もっと、笑顔で楽しそうに微笑んでほしい。

そう、お客さまを愛して欲しい。

お客さまに恋して欲しい。

トマトのマークに誇りを持ってほしい!

みんな素晴らしいスターなんだよ!

coucouさんは心の中で叫び続けてみた…。

すべてのネット上の記録には、イタリアントマトの創業者の名前が消されている。おそらく現在のトマトで働く人たちや関係者ですら、知らないだろう。

歴史とはこのように消されてしまうのかもしれない。

だけど、どの世界でもその道の創業者、原作者、原案者を安易に考えているようだけど、先人の苦労、苦しみ、大変さを知る必要がある。

なぜなら、その人たちが存在していたから今の姿があることだから。

親がいなければ子どもはいない、その親だって親から生まれ、歴史はそうして循環し続けるのだから、尊敬と感謝の念を抱く必要があると思う。

coucouさんは、トマトの最後の生き残り。

日本で初めて、ペンネームでこのことを公表するが、出版物となったときは本名を出さざる得ない。

なぜなら、真実を語る義務があるからだ。

サンリオで活躍するキティちゃんも同じ、最初のデザイナーは現在の人とは違う。先人の努力があって現在があるはずだ。

せめて、名前を小さくとも公表してあげれば著作者は浮かばれる。

coucoucさんはこのnote記事で、創業者の実名を公表する。

彼の名は、偉大なる、

素晴らしき、哉、イタリアントマトの創業者の名前は、

「高田光則」という。

coucouさんはこの人からすべての人生を学んだ。

おそらく、生涯忘れないだろう。

彼の声が聞こえる。

彼の歌が聞こえる…

僕の恋人

東京へ 行っちっち

僕の気持を 知りながら

なんで なんで なんで

どうして どうして どうして

東京がそんなに いいんだろう

僕は泣いちっち 横向いて泣いちっち

淋しい夜は いやだよ

僕も行こう

あの娘(こ)の住んでる 東京へ

「僕は泣いちっち」浜口庫之助作詞・作曲 歌 守屋 宏より

coucouさんです。みなさん、ごきげんよう!

最後の最後まで読んでくれた、みんな~心から感謝します。

このまま「~誰も知らない~イタリアントマト物語」を続けたら、30回連載位になりそう。だからひとまずここで筆を置くことにしました。

coucouさんはまだまだ書き足りないのだけれど、あくまでもnote記事の11か月記念特集なのでお許しくださいね。

結末、顛末は出版物で公表します。

出版社がどこも無理ならば電子書籍もいいと思っている。

でもね、出版社さん、売れるよ~

7.おわりのおわりに

終わりだから気にせず、

ラストスパートは10,000文字を超えてしまった…。

これはもう、note記事ではないね。

ここで止めてもいいです。

でもね、大まかな結末もお知らせしたい、

というcoucouさんの勝手な我儘をお許しくださいね。

おまけのおわり。

イタリアントマトとcoucouさんは、彼とともに一緒に伸び、成長し続ける。

coucouさんの会社も充分な利益を出すようになった。

しかし、出店ペースは止まらない、止まらない機関車のように見えない未来を突き進む。

人は守るものが増えると恐ろしさが生まれてくる。

安定すればするほど、この安定を守り続けたくなる。

それは誰もが同じ道を辿る「社長という病」に陥る。

その病の根源は、やはり、人間だ。

一人の働きさんを増えれば、奥さんや子どもさんを含めて約3人と考えてみる。その働きさんたちが100人となれば300人、1,000人となれば3,000人、10,000人となれば30,000人を背負うのが会社のトップ、社長だ。

人はみな、そんなことは当たり前だ、という。

だけど、この心の重責、重圧は半端ではない。

お金が入れば入るほど不安は拡大し、恐怖心が増す。

これが雇われ社長ならば、会社が潰れたとしてもそんなに痛みはないが、創業社長の場合は一瞬ですべてを失ってしまう。

恐ろしい…。

恐怖心は不安を呼び込み、自信を失わせてしまう魔物。

彼は、このイタリアントマトの使命を達成したと考えていた。

彼は、家族と静かに暮らしたいと願っていた。

そう、coucouさんにも家庭がある。

妻や子どもたち、父や母に対して何もできていない。

仕事の想い出は無限にあるけれど、家族の想い出はほとんどない。

子どもたちは大きくなり、父や母は年老いていく。

人の幸せばかりを考えてきたが、自分たちはこれで幸せだったのだろうか?と考え込む。お客さまを幸せにするための努力を惜しまずにしてきたが、肝心の大切な自分たちの家族を幸せにできてはいない…。

そして、同時にcoucouさんの会社を、トマトの子会社化する話も持ち上がっていた。(その方が効率は良くなる)

彼は、「そろそろ、今のcoucouくんの会社を子会社にして、さらに太いパイプにして強い絆を作る。そうすればもっと、安定してみんなを幸せにできるのではないか…君の会社の働いている人たちにもっと給料を支払うこともできる」と提案された。

coucouさんは悩み続けた…。

別に吸収されて子会社になることには特段の不満はないし、何よりもみんなの収入が増えることになる。(条件は何も不足はない)

coucouさんは会社に戻り、その話をみんなにした。

すると、全員が反対した…。

coucouさんは驚いた。

みんなも賛同すると思ったからだ…。

しかし、この話を止めた場合はすべての仕事を失う。

この間、他の仕事などできないくらいの専属状態で他には仕事先、仕事は無くなってしまっていたからだ。

つまり、収入減が一か所しかない専属だからだ。

当然、トマト側にしてみればこれだけの規模となり、coucouさん一社だけでは不安となる。そのために発注窓口として我々が子会社となり大手を下請けにした方が効率が良いことになる。

これは自然の流れだった。

それだけトマトは急成長しすぎ、すべての発注先の金額も多額となっていたからだ。

やるか、やめるか。

やめたら、仕事はなくなる…。

だけど、それでもみんなは反対した!

coucouさんはここまでの青春と何もかも犠牲にし、

築き上げてきたこの世界から離れるかどうか悩み続けた…。

coucouさんのスタッフたちは、たとえ、さらに安定したとしても子会社になることを嫌がった。そう、彼らにもここまで築き上げてきた、という誇りはある。それがたとえ収入がなくなったとしても、ゼロから始めたのだからゼロから始めればいい、という考え方だ。

coucouさんはスタッフのさらなる生活の安定も考えていた。

また、ここまで築き上げてきた実績と財産を、ここで捨て去るのはあまりにも無謀だと思っていた。

そうだよね、一からやり直すのだから。

だけど、同時に彼も、coucouさんの精神と身体もボロボロになっていく。

考えてみれば毎日がホテル暮らしと夜の接待に追われる日々。

coucouさんは自分の家はもちろん、

自分の会社にも戻れなくなっていった。

coucouさんの精神も崩壊し始めていた…。

そう、これからどうしたらいいのか?がわからないんだ。

同時にcoucouさんに神が与えた罰なのか、

身体は変調を起こし救急車で運ばれ、入院、点滴を打ちながら考え続けた…。

それは、得たものもあるが、あまりにも失ったものが多かった。

これが、彼の望んだ未来なのか?

これが、coucouさんの望んだ未来なのか?

coucouさんは一命を取り戻し、イタリアントマトを離れる決心をした。

でも、やめれば明日からの収入がなくなる。(ここで死んでも同じ…)

coucouさんの会社も大きくなった。

でも、決心は変わらない。

coucouさんは、入院中に、すべての業務を引き継ぐことにした。

毎日、トマトの各関係部署の仲間たちと引き継ぎ、業者の引継ぎをし続けた。日々、病院内で点滴の中の打ち合わせだった。

もう、この頃のcoucouさんは、命をかけて戦えなくなっていた…。

だけど、社長。

それでも、coucouさんは命をかけてきたんだよ!

その数年後、イタリアントマトは数十億円で大手企業にすべてを売却した。土地も建物も、すべてのお店、すべての働きさんたちを残して彼も去った…

これは、想像だけれど、彼はイタリアントマトという名と働きさんたちを優先しすべてを清算したのだと思う。

その資金の一部でハワイに店を構えているのかもしれない…。

coucouさんたちは再びゼロからの出発となった。

そう、ゼロから始めたのだからゼロに戻っただけ。

違いは経験と体験、大いなる学びは残った。

今度は自分たちのオリジナルストーリーを創ろうとみんなで誓った。

そう、林檎のマークとともに自分たちの世界、ビートルズのようにもっと、もっと、のし上っやる!世の中にチャレンジしてやる!

彼の言葉が聴こえてきた。

人は愛なんだ!

愛しかない!

人生は、

愛と夢を創り続けることなんだ!

※ここまで読んでくれた皆様には心から感謝申し上げます。トマトのエピソードは無限に残されており、note記事の世界の文字数の限界を超えるストーリーとなってしまいました。coucouさんや彼がトマトから離れたあと、「私がトマトを創った…」「私が考えた…」「私がデザインした…」「私は創業時代からいる…」というコメントがマスメディアに次々と登場するようになった。

だけど、この話を知る人はいない。

きっと、彼は笑っているでしょう!

そして、「キミたちには愛がない!」とほほ笑んでいるでしょう。

そう、イタリアントマトは紛れもなくあなたが考えた、あなたの世界だったのだから。

その後、coucouさんたちは新しい世界に突入する。

それは、トマトを超える壮大な物語となった。

そう、トマトは、coucouさんたちのはじまりだったんだ。

そう、わたしたちみんな、

スター(主人公)なんだからね。

皆様には、お詫びと御礼とご挨拶としてこのシリーズは終了とします。

あとは、出版しますのでその時にお会いできればと思います。

みんな~

ありがとう~

また、あした~

※coucouさんの電子書籍〈~社長の取り扱い説明書~「社長業」人生経営に終わりはない!〉全5巻好評発売中!coucouさんの体験的社長論。note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記↓YRLで目次内容等を見てください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?