カール・バルト 『教会教義学』における 教会論 : 地上を旅する神の民

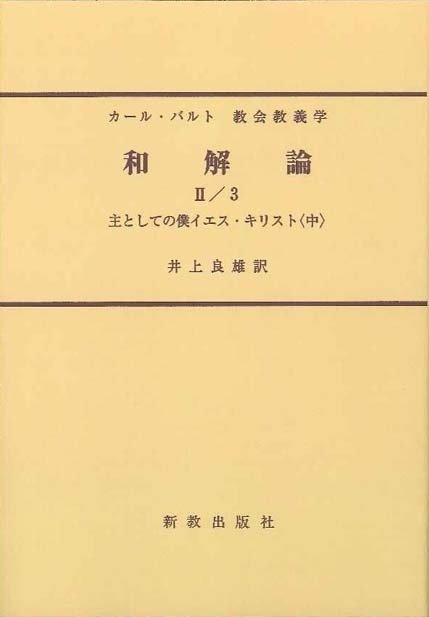

書評:井上良雄編『地上を旅する神の民 バルト「和解論」の教会論』(新教出版社)

本書は、「20世紀最大のプロテスタント神学者」と呼ばれるカール・バルトの、未完の主著である『教会教義学』の中の「和解論」に含まれる「教会論」を、本書編者である、神学者・井上良雄が、五分の一にまで圧縮して紹介したものである。バルトの「教会論」の「紹介」ではなく、あくまでもバルトの文章を圧縮編集したものだ。

ちなみに、『教会教義学』は、邦訳版(菊版)既刊30数巻にもなる浩瀚な作品で、「神の言葉」「神論」「創造論」「和解論」からなっており、井上は、この「和解論」の邦訳に携わった人だ。

前記のとおり、この「和解論」の中に、ここで紹介される「教会論」が含まれていて、この「教会論」だけで『邦訳にしてA5版で約七百五十頁』もあり、また、「和解論」は『教会教義学』の最後に位置するため、『教会教義学』を頭から順に読んでいくと、なかなか「和解論」そして「教会論」にまでは到達できないということになる。

しかし、井上としては、なんとか、この「教会論」は読んで欲しかった。その理由は、次のようなものである。

『 私は、一九五〇年代の終わりごろから「和解論」の翻訳の仕事に取りかかり、八八年の夏に、ようやく訳し終えることができた。喜びとともに苦労も多かったその仕事の中で、絶えず私が考えていたことが、そこに盛られた豊かな宝が日本の教会の前進に役立てばということであったのは言うまでもないが、とりわけそこに記された教会論のせめて基本的なものが、日本の教会の共有の財産になることができればと、思わざるを得なかった。そのことは、教会論という点で昏迷の度を深くしていると思われる日本基督教団に籍を置く信徒として、特別痛切に感じられることであった。しかし邦訳にしてA5版で約七五〇頁のこの教会論をそのまま読むということが、たとえ邦訳によってであるにしても、牧師・神学者は別にしても、私が特に読んでもらいたいと願っている各地の教会で教会形成に苦労している(バルトの嫌った言葉で言えば)「平信徒」と呼ばれる人々にとっては、言うべくして実際には仲々困難なことにちがいなかった。』

(P290〜291、「あとがき」より)

本書の初刊は1990年で、私はその版を古本で読んだ(※ よって引用のページ数は、新版の「セミナーブック版」ではなく、旧版のそちらによる)のだが、この「あとがき」にも見て取れるとおり、当時の、あるいは当時も、日本のキリスト教界は、バルトが期待したような状態ではなかったようだ。

私自身は、日本の戦後キリスト教界史にはまったく疎いのだが、1990年と言えば、バブル経済真っ盛りに時期だとわかるし、またそんな景気の良い時期に、信仰的なものがおかしくなりがちだというのは、容易に想像ができる。

また、井上の所属するという『日本基督教団』という団体の性格を確認してみると、次のようなものであることがわかる。

『 日本キリスト教団は、それまで外国の諸教派から派遣された宣教師の影響の下に、改革・長老派教会、組合派教会、メソジスト教会など多くの教派に分かれて教団を形成し、それぞれの特徴をもって活動していましたが、教会一致運動の世界的な広がりと、第二次世界大戦下の日本政府による宗教統制政策である「宗教団体法」により、1941年6月に当時日本全国にあった30余派の教団が合同することになり、その結果、一つの合同教会となりました。

戦後の日本のキリスト教界は戦時下で合同した教会の幾つかは以前の教派に回帰して再建したり、戦後に教派的な背景をもった外国からの宣教師の働きや 独自の働きによって新しく生まれた教団が多くあります。その中で合同の形にとどまった教会、戦後に形成された多くの教会が「日本基督教団信仰告白」、教憲・教規のもとに、合同教会として日本キリスト教団を形成しています。また、敗戦によって米軍占領下となり、独自の教団形成をした沖縄キリスト教団と1968年に合同し、現在の「日本キリスト教団」(正式表記は“日本基督教団”The United Church of Christ in Japan: UCCJ)となっています。信徒約16万人、教師約3200人を擁する日本の最大のプロテスタント教団です。』

(「日本基督教団公式サイト」より「日本基督教団とは」)

というわけで、もともとは別々に日本に入ってきて活動していた、プロテスタント系の多様なキリスト教各派が、『第二次世界大戦下の日本政府による宗教統制政策である「宗教団体法」』によって、「国家神道」の下位に、実質的に合同させられたものが、今に続いている、ということである。

つまり、国際的な統一組織であるカトリック教会だけは別組織となり、それ以外のプロテスタント系教派がひとまとめにされたわけだが、それが戦後にバラバラにならなかったのは、「教会とは一つであるべきだ」というエキュメニカルな理想は別にして、戦後の一時期、ブームになったカトリックとは違い、プロテスタント諸派の方は、バラバラではどうにもならないほどに弱体化していたということなのではないだろうか。実際、戦後の日本では、キリスト教は、ほぼ一貫して微減傾向で、教勢の拡大に成功していないというのは周知の事実。

そんなわけで、寄り合い所帯である日本基督教団(日本キリスト教団)が、内部的にいろいろな考え方や立場を抱えていて、その結果、あるべき「教会」の姿とは、およそ言い難い『昏迷』状態にあったのだろう(あるのだろう)ことも、容易に推察できるところなのである。

さて、ここであらためて書いておかねばならないのは、この「教会」という言葉の意味するところである。

私たち「非キリスト教徒」の日本人の多くは、「教会」というと「キリスト教の礼拝施設」といった印象しかないのが普通だが、しかし、本来の意味は、「施設」のことではなく、「キリスト者の集まり(交わり)」のことを指している。そのあたりのことについて、以前のレビューで次のように説明しているので、ここではその引用でご勘弁願おう。

『「教会とは何か?」一一通常、非キリスト教徒の日本人である私たちは、この問いについて「キリスト教の寺院のことでしょう?」と答えるだろう。要は「キリスト教徒が宗教行事を行う、建物」のことだ。

無論、これも間違いではないのだが、キリスト教そのものを考える上では、「教会」という言葉は、通常「建物」のことは指さない。

例えば「教会は、こう考える」などと言う。もちろん、ここで言う「教会」とは「建物」のことではない。それは「キリスト教会」という「組織」「集団」の「全体」であったり、その「指導者」の「意志」であったり、それが依拠する「教義(聖書や歴史的積重ね)」であったり、その「正統解釈」のことであったりする。

つまり「教会は、こう考える」というのは「キリスト教会は、こう考える」という意味であり、それは当然のごとく「キリスト教(の正統教義に鑑みれば)、こう考える(ことになる)」という意味なのだが、しかし、すでにお気づきの方も多いと思うが、ここでの「意見」は、おのずと「一つ」ではなくなってしまう。なぜなら「教義解釈」は、多様とならざるを得ないからだ。

だからこそ、キリスト教には、多様な「教派」が存在するのであり、そればかりか「個人」レベルにおいても、「教義の意味解釈」における対立が、現にあるのである。』

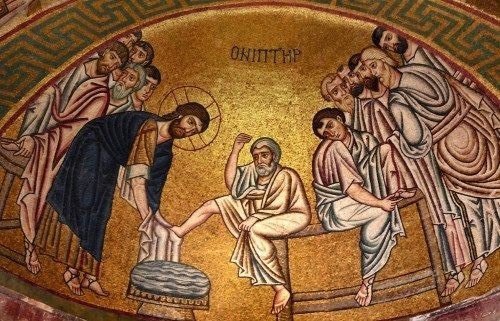

イエス・キリストの時代を考えれば、「教会」とは、彼を中心とした弟子たちとの一団のことであって、特定施設など、そもそも持ってはいなかった。「教会」は、「施設」ではなく、「主の教えを聞くための会(サークル)」とでも考えればよかったわけであり、この「教会」の「教え」であり「見解」は、おのずと「イエスの言葉」だけだったわけだ。

ところが、イエスの弟子たちが、使徒として、あちこちに派遣されて、イエス言葉と出来事を伝える「福音宣教」を開始し、あちこちに「主の教えを聞くための会」の「支部」的なものが出来てゆき、それらも当然「教会」と呼ばれることになる。つまり、「あちこちに教会はあるが、教会は一つだ」というのは、そういう意味である。

ところが、あちこちの「教会」において、そこの有力信者が、それぞれに「主の言葉」を語り出すと、微妙に解釈の違いが出てくるのは、いわば必然的な成り行きだろう。

それでも、イエスが生きていれば、抑えも聞いただろうが、イエスの亡き後は「イエスの言葉=主の言葉」の解釈をめぐる対立が発生し、やがて実質的な「分派」を形成していくが、それらも無論、自分たちを「唯一の教会」であると考え、そう主張するだろう。その結果、「教会」は、本来「一つ」であるはずなのに、実際には一つではなくなってしまう。

そんな状況を解決するため、有力な教会の代表である司教を中心とした「教会会議(公会議)」が持たれ、「教会」の意志統一がなされて、一応のところ、今のカトリック教会(公同の教会)が「教会」であり、それ以外は「非キリスト教=異教」とされたわけだが、しかし「統一された教会」の中でも、やはり意見の対立は発生し、そうした「異論」も度が過ぎると、そうしたものの一部が「異端」として排除されることになった。

このようにして、なんとか「公同の教会=どこに行っても、中身の同じ教会」であろうとし、おのずと権威独占的になっていた「(カトリック)教会」の中から、ついにはルターを嚆矢とする「プロテスタント教会=(誤った独善に)抵抗する教会」が生まれてきて、ついには潰しきれない「キリスト教勢力」となっていくのである。

以上、「東方教会(正教会)」などの説明を省いて、きわめて大雑把に「(キリスト教)教会」の歴史を概観したわけだが、本書でカール・バルトが語った「教会論」とは、要は、このように混迷を極めた現在の「教会」のあり方に対し、「教会の本来的な姿とは、どういうものなのか」ということを、「聖書」に示された「神の言葉」に沿って説明したものだと言えるだろう。つまり「神学」的「教会」論である。

○ ○ ○

さて(「歴史的教会論」でもなければ「経営的教会論」でもない)、こんな「神学的教会論」が、「非キリスト教徒(非クリスチャン)」であり、さらには積極的な「無神論者」である私が読んで、どう思ったか?

結論は「教会論としては、まったくもって正論であり、共感できるものだ」ということになる。

無論、そもそも私は「キリスト教の神=三位一体の神=主イエス・キリスト」なんてものを信じていないのだから、その「キリスト教信者にとっての真理=神の言葉」に基づいた「教会論」などというものは、本質的に「空論」だとしか考えない。

しかし、私が本書を読むにあたっての基本的な構えは「聖書の教えが正しいとするならば」という「前提」に立って、本書での「議論=教会論」が、適切妥当なものであるか否か、ということになる。

つまり、知ったかぶりで「そもそも神様なんていないのだから、神学的教会論なんてものは、空論に過ぎない」と、頭から否定するのではなく、「聖書の教えが正しいとするならば」、キリスト教界、つまり結局は「教会」は、どのようにあらねばならないのかということを、「内在的」に考えて、現実の「キリスト教界=教会」を批判する、というのが「私の立場」だと言えるだろう。

言い換えれば、バルトは、クリスチャンとして「内在的に、現実の教会の姿を、批判的に検証している」のであり、私は、バルトの「教会論」に学ぶことにより、「キリスト教というのは、非宗教の外部者から見てもおかしいだけではなく、内部的な論理に立っても、やはりおかしいのがわかる」と、そう言いたいのである。

そして、同じように「キリスト教界=教会」を批判しているとしても、バルトの方は「神は、イエスを地上に遣わし、肉を持った人として、人の罪を購わせ、その上で、その肉体を持ったまま復活させ、天に昇らせて、神ご自身の右に座らせた。これが意味するのは、神ご自身が、ご自分を低くして人となり、人の罪を贖うことで、人間の罪を許し、人間と和解したということである。したがって、現実の教会がいかに堕落していたとしても、本質的には、すべての人はすでに救われているのだから、教会に属する者は、神が共にいますことを信じて、謙遜に神のお示しになった地上の道を、最後の日まで歩み続けなくてはならない」というものである。

つまり、バルトの場合は「すでに成就した救い」を信じた上で、「神学者」としての召命に応じて「あるべき教会を語る=教会批判(を含む)」ということを行なっている。

一方、私の方は、「神の救い」など信じてはいないその上で、「現実のキリスト教界=教会」を、その「現実」と「キリスト教神学」という「外側からと内側からの両面」において批判している、ということになるのである。

○ ○ ○

では、私の「内在論的キリスト教批判」ともなりうる、本書で語られた、バルトによる「教会論」の基本的な考え方とは、どのようなものなのであろうか。

この「教会論」の、議論の大筋を、先に簡記しておこう。

(1)すでに、人間は(この世界は)、神の「愛」による、「神と人間との和解」によって、救われている。

(2)それが実態として完成するのは、イエスが「再臨」した「終末」においてであり、そこで「すべての人」は救われる「形」となる(が、本質的には、すでに救われている)。

(3)では、なぜ「イエスの昇天」と「(終末における)イエスの再臨」の間には、時間差(中間時)があるのか? それは神が、その愛において、人間自身にも、神のみわざによる救いに参加させようとしたからである。一方的に、神が救うのではなく、人間がその愛の事業に、自身としても参加できる(喜ばしき)機会を与えた、ということである。

(4)したがって、「中間時」における「教会」とは、神に祝福されてはいるものの「人間の集団」でしかないから、誤ちを犯すこともある。しかし、その上で、イエスの示した「すべての人への奉仕の道」に倣って、誠実に歩み続けなければならない。

(5)つまり、現実の「教会」に属する者が、自分たちを「特権的な存在」であると考えたり、そんな自分たちの「栄光化」を考えたりといったことは間違いであり、イエスの僕(しもべ)であるキリスト者は、イエスがそうであったように「すべての人々の僕」として、この世界に尽くさなければならない。それが『イエス・キリストにおいて召された全人間世界の暫定的表示、神の国の比喩としての教会』(P275)のなすべきことなのだ。

(6)『イエス・キリストにおいて召された全人間世界の暫定的表示』とは、「教会」とは、主たるイエスによって、すでに救われている(贖われている)全人間世界を、暫定的に代表するものであり、また代表するものでしかなく、決して「エリート(優れて選ばれたる者)」ではない、ということである。『神の国の比喩としての教会』とは、すべての人が救われている「神の国」を模型的に示したものであり、だからこそ「教会」に属する者は、暫定的にではあれ、選ばれて福音宣教の使命を与えられた自分たちを、「神の国」の住人という称号に恥じない、すべての人に仕える者として、イエスの示した道を歩まなければならない。

と、大筋このようなことだ。

つまり、バルトの「教会論」は、徹底して「主イエス・キリスト」の示したところに従い、それに倣うところにあり、そうでなければ、それは「教会ではない」ということになる。世俗現実的な意味で「教会」の形態をなしていたとしても、それは本来の意味での「教会」ではない。

もちろん、人間にいろいろなタイプがあるように、あるいは、いろんなタイプがあるのは、人それぞれに「神への仕え方」が違って良いということであり、言い換えれば「すべての人々への仕え方」が違っていても良い、ということだ。

しかし、表面的・形式的な「仕え方」の違いがあり、その意味で「召命」に対する個々の「使命」に違いがあるとしても、その根底にあるのは、イエスの示した道にしたがって、「すべての人」に仕えるということでなくてはならず、それなしには「暫定的表示」としての喜ばしき使命を果たすことにはならない。

そして、こうした「観点」からすれば、私たちの目の前に存在する「現実の教会」や「現実のキリスト教徒」は、どうであろうか? 一一ということになる。

「教会」についていえば、「現実の(誰の目にも見える)教会」は、自分たちの「教派」の教勢拡大のことばかり考えていて、およそイエスの示した道を歩んでいるとは言えないのではないか?

無論、「イエスの言葉=神の言葉=聖書」の解釈が違っており、その「違った解釈」にしたがった結果として、その行動は「すべての人に仕える」というようなものではなくなっている場合も少なくなかろう。

例えば「我々は、洗礼を受けて、すでに終末の審判において、神の国に入ることが決定しているが、それ以外の人々はそうではない。無論、我々は可能なかぎり、彼らを教化して洗礼を受けさしめ、最後の救いへと与らせる努力をすべきであるが、しかし、結局のところ、彼らが洗礼を受けるか否かは、神がお決めになっていることだから、我々はやれることをやるしかないのだ」といった考え方も、いかにもキリスト教らしいし、現に存在するものではある。

だが、こうした考え方は、私の「無神論」から見て「まったくの虚妄」でしかないだけではなく、キリスト者であるバルトからしても「救いがたい傲慢に囚われた、誤った召命理解だ」ということになる。つまり「これは明らかに、新約聖書に描かれた、イエスの生き方と言葉に反するものだ」ということになるのだ。

だから、当然のことながら、バルトの教会論は、「カトリック教会」や「正教会」、あるいは多くの「プロテスタント教会」の現実に対して、批判的とは言わないまでも、「多くの注文を付ける」ものになっている。

バルトは、それもこれもすべてオーケーだなどと物分かりのいいことは言っておらず、「イエスの言葉に従えば、これしかないはずだ」と語っているのであり、その意味では多くの「教会」や、それに属する、多くの「キリスト者」の現在のあり方に批判的なものとなっているというのは、否定できない事実なのである。

もちろん、バルトは「カトリック教会」や「正教会」、あるいは多くの「プロテスタント教会」や、その信者たちを「否定」しているのではない。

彼らも「すでに救われているすべての人」の内であり、しかも喜ばしき「暫定的表示」としての「教会」の一員であると認めた上で、しかし、「教会」は、「神」そのものではなく、そこに属する彼ら「信徒」も、あくまでも「神に祝福された人間」であって、その「限界」を持った存在である、としているのである。一一「だから、傲慢にならず、謙遜に、イエスに倣って、すべての人に奉仕せよ」と。

このようなわけで、「無神論者」の私としても、キリスト教の「教会」が、実際にバルトの言うようなものであってくれるのなら、それをあえて否定しようとも、潰してしまいたいとも思わない。それは確実に、人間を高め、世のためになるものだからだ。たとえ、その信仰が「虚妄」であり「フィクション」でしかないとしてもである。

だが、現実には、バルトが望むような「イエスに倣う教会」というのは、存在していない。

それは「かくあるべき教会」像ではあるけれども、「現に存在する教会」ではないからこそ、私は「現に存在するキリスト教会」を批判し「バルトが語るような教会になって見せて、私をも納得させろ。そうでないかぎりは、私は現に存在するキリスト教会の姿に即して、その悪を糾弾し、批判することをやめないだろう。結局のところ、それが、キリスト教徒を含めた、すべての人のためだからである」ということになるのである。

つまり、バルトの場合は「内在批評」だが、私の場合は「外在批評」だと言えよう。

だが、私がこのように、普通のクリスチャン以上に、難しい「神学書」を読んでまで、キリスト教を真剣に批判するというのは、「キリスト教の論理」からすれば、結局のところ、こんな私も批判すらも、ある種の「神の召命」によるもの、神の掌の上でのものでしかない、ということにもなるのではないだろうか。

少なくとも「(洗礼は受けていても)やる気のない信者」よりは、私の方がよほど、「あるべき信仰の姿」に対して「敬虔」な態度だというのは、間違いないはずなのである。

(2023年1月13日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・