2023年12月の記事一覧

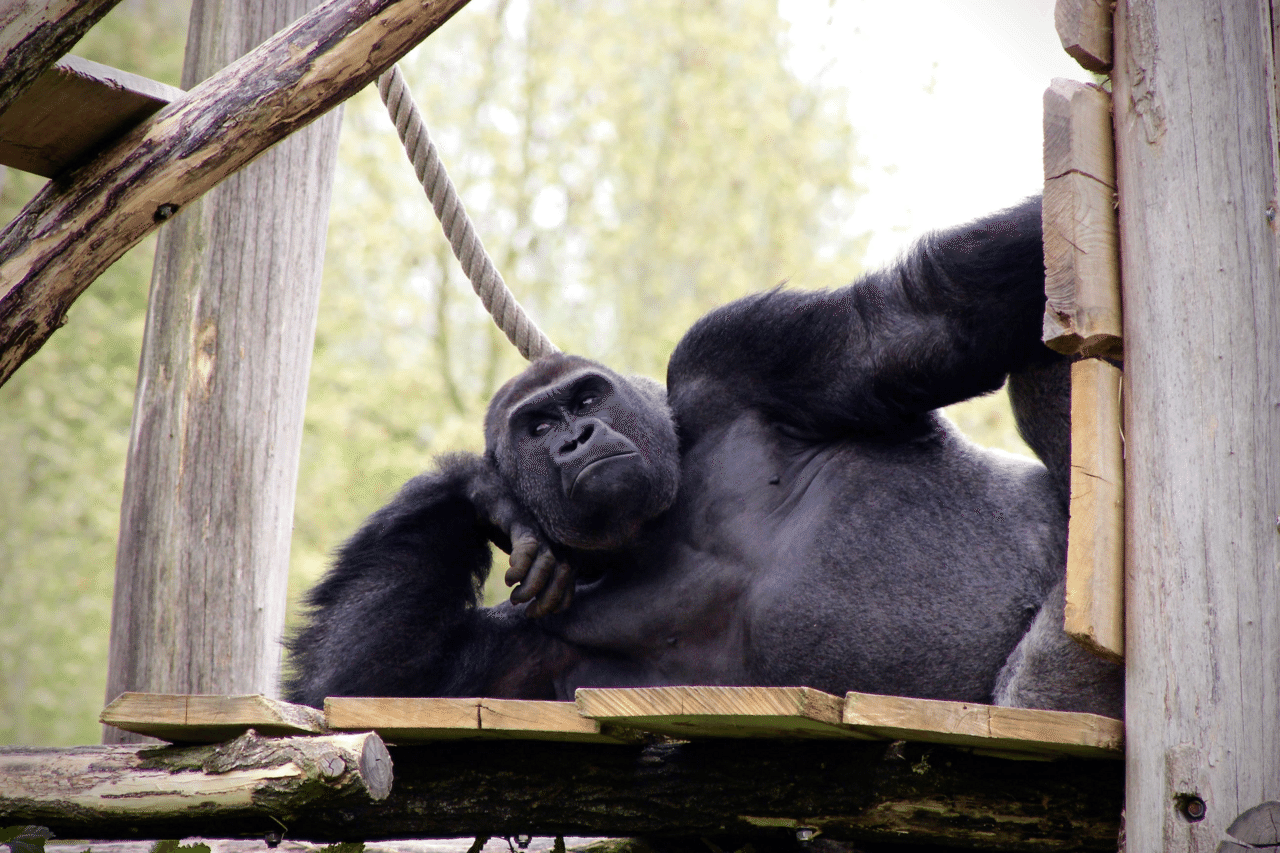

【焼き肉】

昔、オトナの方がメンバー全員に

"焼き肉"をご馳走してくれる事になった。

着いた先は

赤提灯の『焼き鳥屋さん』。

(たしかに"焼き…肉"だな)とうなずき、食べた。

とにかく食べて、とにかく呑んだ。

「君たちはザルだね」

お会計表をみてオトナの方が震えていた。

【「お」のつく言葉】

お醤油、お味噌汁、おそば、おうどん

「お」をつけると美しくなる。

「娘さん、お幾つですか?」

そう聞かれたら、

「おはっさいです。」と答えている。

「じゃあ来年は"おくさい"ですか?」

ツッコミ待ちだが、未だこず。

落語「雛鍔」の引用で遊ぶ父。