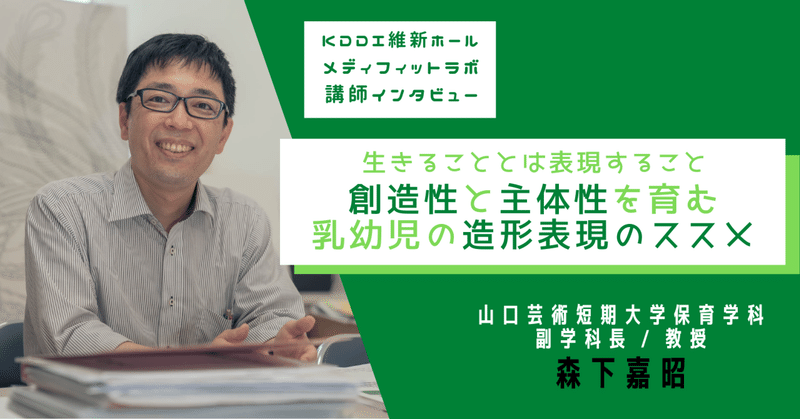

【KDDI維新ホールメディフィットラボ講師インタビュー】生きることとは表現すること。創造性と主体性を育む乳幼児の造形表現のススメ≪山口芸術短期大学保育学科副学科長 / 教授 森下嘉昭≫

自分の意思を表現するとき、私たちは主に文字や言葉を使います。

しかし、それが使えなかったとしたらどうでしょう。

生まれて間もない小さな子どもたちは、自分の気持ちや思いを表現するための言葉を知りません。

しかし、五感を使ってめいっぱい世界を感じとっていく中で、実は大人に負けないくらい多くのことを表現しているのです。

「表現」を通して、子どもは何を学び、どんな部分を成長させていくのでしょうか。

KDDI維新ホール、メディフィットラボでは「健康寿命の延伸」をテーマに心身ともに健康となることを目的としたさまざまなイベントを開催しております。【7/17】遊びのひろば「こどもパーク2022」〜こどもの未来を考える日曜日〜を開催!

今回はコンテンツの一つ【段ボールハウス】を開催いただく山口芸術短期大学保育学科副学科長 / 教授 森下嘉昭先生に乳幼児の造形表現についてお話を伺いました(記事・写真)

森下先生の研究内容について

子どもの表現に関わる幼稚園、保育園、こども園の園内研修のあり方について、乳幼児の造形活動、造形表現に基づいて研究しています。

子どもたちは安全な心地いい空間でいろんなものを見たり、触ったり、聞いたり、いろんなもの感じ取るうちに自分や周囲の環境に興味を持ち始めます。そこから、子どもたちの身の回りにどんなものがあるとよいのか、などについて研究しています。

赤ちゃんも日々表現している

どうしても「造形表現」というと作品を作るとか、なにかを描くとか

作り出すとか、とにかく具体的に何かを生み出すというイメージがあると思うんですが、乳幼児だとまだまだ難しいこともありますよね。

造形表現といっても保育・幼児教育での捉え方としては広くて、

たとえば生まれたばかりって最初は自分の手というものもなんだかよく分からないと思うんです。

でも赤ちゃんも分からない中で、何か動かすとこう感じるぞ! とか、

目がぼんやり見えてくるようになると、手をじっと見て、これはなんだろう? とか。

意味は分からないけど右手で左手をいじってみる! とか。

その試行錯誤が全部、赤ちゃんなりの表現(表出)であり、ある面では自分の体の存在や扱い方を学んでいるんだと思います。

私の娘が、今七~八か月ぐらいなんですが、手を口の中に入れては「オエッ!」と出している時があって、これも、手が何を感じてるか。こう動いたらどうなるか。簡単な操作を通して感覚の土台を作り始めているように見えます。

そんなこと全部が造形と繋がっているという風に捉えています。

保育で行ってる造形や、表現の捉え方というのが、これまで自分が求め、探ろうとしていたこととリンクする部分が凄くたくさんありました。

表現することの意味

私自身も作品を制作していくなかで、

造形表現って何の意味があるかと問われると、ロジックで説明しきるのって、とても難しい部分があるんです。でも、自分はそれに救われたり、それを通して様々なことを学んで育ってきた部分がたくさんある。

それを他人と共有したり他人に分かってもらったりするにはどうしたらいいのだろうと考えながら作品を作ってきたんです。

一方で、子どもって大人には理解できないけれど、いろんなものをいじって楽しんだり、壊して大笑いしたりとかしますよね。そんな子どもたちの造形表現を楽しむ部分と自分の造形に対する感覚が重なってきたんです。

理解が変わると、表現も変わる

何か造形と関わるときに子どもの中では、

いろいろ試行錯誤しながら繰り返し体を使っていくうちに「目と手の協応」と言って、目で追ったものや目から入ってきた情報と身体の動きが繋がってくるようになります。そうなると思いどおりの所に手が伸ばせるようになっていきます。

細かい作業も一緒ですよね。お絵描きもこういう風に描きたいって思って、遊んでいるうちにだんだん思い描いた通りに身体が動いて描けるようになるものです。

身体を使ってやってみるっていうことはすごく大切で、やって、感じてみて、知る「経験」がどんどん蓄積していくと、感じたことと、知ったことが個々の中で段々結びついていって、その人なりのイメージが膨らむようになり、想像力が豊かになっていきます。

小さな子どもは文字や、言葉だけで物事をイメージして理解をするっていうのは、経験が少ないために難しいかもしれませんが、

経験を積めば積むほど、イメージが湧きやすくなり、言葉でのやり取りでも、文字を読んでも、いろいろ理解ができるようになることに繋がっていくんです。

たとえば人形という造形物を通しての表現を見ても、その子の経験や知識が影響してきます。

乳児の頃は、口にくわえたりニギニギして遊んだり、放り投げたり、身体的な感覚を楽しむように遊んだりするんですけど、三歳ぐらいになってくると手をつないで持ってたりするんです。一緒にお散歩してるイメージなのだと思います。

年齢によって、経験によって同じものでも感じるイメージが変わってくるんですよね。

「段ボール」はあなたにとって何に見える?

段ボールハウスは言葉の通り、段ボールを使ってそれぞれにお家を作って遊びます。

しかし、ハウスといっても子どもの意図によって使い方は様々。

ある程度のイメージや知識、経験のある子どもたちは、段ボールが

秘密基地にもなれば、お店屋さんにもなれば、車になる子もいる。

一方で小さな子だと、ただ出たり入ったりしながら、いないいないばあのような遊びを楽しんでいる子もいる。

幅広い年齢の子がそれぞれに考えて遊べるというのは、すごく面白いなと思います。

保育・幼児教育で今大切にされていることの一つに、主体的に遊ぶことが学びにつながるという考え方があります。

もちろん与えられたことをきちんとこなすという力も必要とは思いますが、土台として自分はどう思ってるのか、自分はどう感じたのか。

自分がどうしたいのかという「主体性」を育むことは重要です。

ちょっと大きな話になれば、大人になっても人として生きていく喜びというのはこの心のありようによっても随分違うのかなという気がします。

主体性を育むために大切なこと

子どもの主体性を、大人の正義で頭ごなしに押し潰さないことが大切だと思います。

もちろん、将来的に社会に出ていく上でいろんなルールがあることを理解してもらったり、こういう場面ではこうやったほうがいいかもねとアドバイスしたりすることはできると思います。

人生経験の長い大人の方が当然分かることが多いので、様々な正義やルールを示してあげる方がきっと良い場面もあると思います。

しかし、その正義やルールが世界の全てではないと思うんです。

造形の分野から考えていくと、子ども自身が自分で感じ、考えて気づいたこととか、やりたいと思ったことはできるだけ実現させてあげることが重要です。

子どもは、感じ考える主体として好奇心もあれば、探究心もあれば、周りのことを理解したいという興味もあります。

赤ちゃんのころから、もっと言えばお腹の中にいるころから、周

囲を感じています。そのなかで行動に移していく。

つまり表現していくわけで、そう考えると、生きる主体としての子どもの意欲をできるだけ尊重したい。そして尊重できる環境を作るのは大人の責任だと思うんです。

たとえば、子どもは自分の好奇心に従って、目に入ったものや興味をもったものを触ったりくわえたりします。自分が感じ、考えたことをやってみて経験を蓄積しようとするわけです。

それが、大人にとって触っては駄目なものであった場合、「ダメ!」と止めるのは大人の正義ですよね? でも、子どもの主体性を育もうと思えば、子どもの身の回りに触っちゃ駄目なものは置かないという方法もあります。

子どもが主体性を発揮したときに「ダメ!」と言わなくていいような環境を作る。

触っちゃダメなものを置いといて、触ったら怒るというのはある種、子どもにとっては罠なんです。笑

「造形表現」を通して学ぶこと

以前何かの記事で、小学生が「図工って何で意味ないものばっかりいつも作ってるの」と先生に問いかけたという話がありました。

これをみて、この問いに答えることが表現や造形を専門にしている人間の仕事かもしれないと思ったんです。

子どもは五感を通じていろんなことを感じています。

その経験によって周囲の世界を知り、世界を広げながら、いろいろなことを身に付けている。

図工を含む造形表現は、そんな自分が感じたり考えたりすることを造形を通して表現していくものです。

ときに結局形にならない場合もあります。しかし、感じ、考え、表現する経験の中で蓄積されるものによって、だんだんとイメージが豊かに膨らんでくるようになるものです。

こう感じたから、こういじってみましたとか。こう思ったから、この色や形、素材を使ってみましたとか。

この過程で自分なりの理由とか意図みたいなものが作られていく。

言葉にできないこともあるかもしれないけれども、やりながら自分なりに意識的にも無意識的にも、感じ、考え、判断しながら物や行為を生み出しているわけです。

頭で「意味がない」とか「意味がある」とか思っていても、そ

れら一連のことはすべてその人独自のものですよね。

自分がものに働きかけると、形が変わる。音が出る。壊れる。散らかる。場所が移動する。モノや空間と出会い、操作しながら自分の周囲を知っていく。自分の周囲は自分の力で変えられるっていうことも知っていく。

その中で少しずつ学びがあって、面白さ、発見、気づき、成功、失敗みたいなものがあって、次の意欲が生まれて継続していく。

「生きる」というのもそうで、結局そうやって生活をしながら、何か出来事とぶつかったり物事と出会う中で感じたり考えたりして

自分が働き掛けたりやってみたりということを繰り返す中で、勝手に自分なりのイメージや意味をそこに作り出していくものだと思います。

例えば「我々は何のために生きてるんだ」って聞かれても

生きてることに意味なんてないよって結論出す人ももちろんいるでしょうし、

死ぬ時に何か感じたり、気付く人もいるのかもしれない。

私は世のため人のために、こういうことをするために生きてるんだ! とか

今夜の晩酌のために生きてます! とかっていう人もいると思います。

正直分かんないですよね。生きる意味。

それはもう各自が決めることです。

でも、それはそれぞれ全部正解だと思うんです。

造形表現も本来やっぱり自由にやってみて、周りの大人たちは子どもの表現を見て

「そうやったの。そう考えたんだね。いいね。」って肯定していくというのが本来の姿だと思うんです。

正解は自分の中にある。

世間一般的に「意味のないもの」「意味の分からないもの」と思われているものにも自分なりの意味を見出すこと。その力をつけること。図工もそこにこそ意味があると思います。

子どもがやりたい時は子どもがすべき時

例えば公園にお散歩行こうねって言って子どもと出かけようとする時、大人は子どものためを思って公園に連れていきたい。しかし、子どもが行く道の駐車場の砂利に興味を持ってしまって、動かなくなってしまったとかそんな経験ないでしょうか。

いつの間にかポケットに石をいっぱいに詰めてたり、放り投げて溝に入れようとするとか新しい遊びを始めたり。

そうすると親はイライラするわけですよね。公園行くって言ったじゃん! って。

公園に連れて行こうと腕をぎゅっと引っ張ったり、抱っこして無理やり連れていったりしたくなります。しかし、そこで座って興味を持ったということは、子どもにとってはすごく価値のある砂利なんですよね。

「子どもがやりたい時は子どもがすべき時」という言葉を聞いたことがあるんですが、自分が主体的にやっているからこそ、いろんなことを頭で考えて判断しているんです。

投げたらどうなるんだろうとか。触ってるとこんな感じがするとか。一個だとこんな感覚だけど一杯だとざらざらするなとか。様々なことをそこで学んでいるのです。

そんな時は「この子にとっての目的地は公園ではなく、この砂利なんだ」と思って尊重してあげてほしいのです。

大事なのはそこで子どもが興味を持ったことに対して、共感的に受け止めてあげること。

自分が感じて試してみたことを親をはじめとする身近な大人が認めてくれた。一緒に楽しんでくれた。というのは、まさに生きる主体としての自己を肯定してもらったということ。心の健康にもつながっていきます。

子どもってよく「いいこと思いついた!」って言うじゃないですか。

いいこと思いついたらやってみたいですよね。

それをストップかけられたり、やった時に否定されたりすると自分の思ったことは「よくないこと」。

自分は「よくない」と、今後自分の思いが出しづらくなってしまう。

「共感的に子どもがやってることを受け止めていく」というのはとても大事だと思います。

もちろん、社会のルールとそぐわないこととか、それが人に迷惑をかけるとか、怪我につながるとかであればストップをかけなきゃいけないと思うんですが、極力その子をそのまま肯定して、その子の表現を応援してあげるといいのかなと思います。

表現はみんなのもの

自分で表現するというのは、ある特殊な能力がある人や、一定の人のものだけじゃなくて、本当に人間全員が必要なことだと思うんです。

自分で感じて、考えて、判断して、何か行動や行為、言葉にしていく。そのことに共感してくれる誰かがいる。

この経験は誰にとっても大切です。段ボールハウスの制作は、お互いの協力が必要ですので、こどもパークでぜひお子さんだけでなく親御さんも何か表現を楽しむために、遊びにいらしてください。

森下先生をお招きした【7/17】遊びのひろば「こどもパーク2022」〜こどもの未来を考える日曜日〜 は10時~開催!親子で楽しく学びを深めていきましょう♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?