ヤドカリ放浪記2024〜鞆の浦-吹屋編〜

5月10日

4:48

道の駅アリストぬまくま

なんとなく目が覚めた薄ぼらけな朝

寒い

まだ行動するには早いけど目が覚めちゃったのでヤドカリ起動

出発する

5:09

阿伏兎山森林自然公園

沼隈半島の南端に聳えるアブト山

頂上付近には整備された展望広場があるらしい

そこから瀬戸内海が一望

しかし俺の目的は景色にあらず

遊歩道西口の無料駐車場に車を停めて目的地までちょいと歩く

でも何やね

意外と宿が多いのね

5:13

阿伏兎地蔵(仮)

そんな阿伏兎の旅館の一つあぶと本館前に祀られている地蔵様

この地蔵様にお参りすると十福と云う御利益を得られるらしい

心明智恵・寿命長遠・般病志除・身根具足・女人泰產・証大菩提・神明加護・穀米成熟・衆人愛敬・跳宝盈浴…

良く分からんがお参りしといた

5:14

阿伏兎駐車場

五台停めれる駐車場あった…orz

しかもトイレ付き

香潮亭って屋号まで付いてるトイレ

しかもさっきの道の駅より綺麗だ

ちょっと用を足す

5:19

山本瀧之介頌徳碑

この碑は青年教育に一生を捧げた山本瀧之助の業績を讃え、1935年に建立された物

此処阿伏兎は山本が講習会を行った縁の地である事から碑が建てられた

へぇ〜

興味がないので目的地に続く海岸沿いを歩く

5:23

磐台寺

臨済宗の寺院で岬の断崖絶壁に建つ朱塗の観音堂が自然と調和した景観を作り出していると云うので観に来た

阿伏兎観音で有名なスポットだ

拝観は八時からでした…orz

仕方無いから先に進もう

5:39

鞆の浦

古くから潮待ちの港として栄え、万葉集にも詠まれている

また日本で最初の国立公園に指定された瀬戸内海を代表する景勝地の一つ

江戸時代には北前船の寄港地としても栄え、朝鮮通信使も幕府の慶賀等の為に度々寄港され、国内外との交易で栄えた港で歴史に名高い旧跡や遺構も多く残されている

2018年には鞆の浦の港町文化をテーマとしたストーリー「瀬戸の夕凪が包む 国内随一の近世港町~セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦~」が日本遺産に認定

一つの地域が国の重要伝統的建造物群保存地区、ユネスコ世界の記憶と合わせて三つの評価を受けている国内で唯一の広島を代表する観光地

最近では映画のロケ地や演歌の舞台となるなど注目を集めているらしい

確か流星ワゴンが撮影されていたね

あとアニメだと崖の上のポニョとか…

何はともあれ散策してみますか♪

5:43

淀媛神社

主祭神である淀姫命は三韓征伐を行った神功皇后の妹君で元々は大綿津見命を祀った沼名前神社の祭主を務める身であった

しかし後世、その徳が偲ばれて氏神として奉斎され、鞆湾の入口を守護する守り神となった神社

本殿裏からの鞆の浦の街並みを拝める

たまたまこの時間帯なので朝陽が昇る風景が拝めた

またいつ落ちて来たかは定かでは無いが、この辺りに隕石が三つ落ちてきた事にちなんで星の浦という地名がついたらしく、鳥居脇にその碑が建っている

沼隈郡誌に「往古流星浦の名とす」とあり、年代不詳なれど如斯大なる隕石は希なり

爾来町民に珍重され、今日に至る

星の浦の地名も之に起因したものである

との事

要は此処に隕石が落ちたんだね

ちなみになんだけど、百度石にまとわりつく狛犬が可愛い♡

5:55

六角井戸

鞆の浦は古くから栄えた港町で多くの史 跡を残している

その中で人々の生活と深く関わってきたのが井戸

古絵図を見ると幾つかの井戸があり、明治以降はいずれも共同井戸として使用された

この井戸は室町時代に造られたものと考えられ、井戸水は飲み水だけでなく酒や酢 造りにも利用され、商船や参勤交代の船に売られていた

旧暦の七夕には井戸の中の水をすべて出し、井戸底に敷かれた玉砂利を取り上げ綺麗に洗った後、再び底に敷く井戸替えなる作業を行っていたが今ではこの作業を見る事も無くなった

現在では井戸に蓋をして使われる事はなさそうだ

5:56

渡守神社 御旅所

国幣社・沼名前神社の御旅所

神功皇后三韓征伐の際、この地に停泊したところ霊石が現れる

皇后はその霊石を神実として斎場を設け、神籬(ひもろぎ)を樹て、浄化し奉る

そんな綿津見大神の上陸地として霊石ともに祀られている場所

因みに御旅所とは神社より出た神輿が仮に留まる所である

6:00

鞆の港

瀬戸内の中央に位置する鞆は内海の潮の干満の分岐線にあたる

昔から内海を航行する多くの船はこの潮に乗っての航法であったので潮待ちを此処で行っていた

それは万葉集にも歌われており、中世から近世にかけて活躍した歴史ある港

現在のこの船着場は1811年に築かれたもので雁木は花崗岩製である

そんな港に面して豪商・廻船問屋・土蔵等々、江戸時代の港町鞆の繁栄ぶりを示すものが建ち並ぶ

6:01

常夜灯

鞆港西側の雁木の南側に建つ鞆の浦のシンボル

1859年に建てられた船の出入りを誘導してきた灯台で高、現存する江戸時代の常夜灯としては最大級の大きさを誇る

鞆の浦の港の歴史を物語る貴重な姿勢である

6:02

いろは丸展示館

坂本龍馬率いる海援隊が伊予大洲藩から借用し、鞆沖で沈んだいろは丸の足跡を証する資料館

引き揚げ品や沈没状態のジオラマ・調査風景写真の展示の他、龍馬の隠れ部屋が再現されている

江戸期に建てられた太い梁など堂々たる建物で鞆の町では大蔵と呼ばれている

まぁ〜この時間なので開いている訳もない

でも逆にこの時間帯だから人っ子一人歩いてなくて写真撮り放題である♪

6:03

太田家住宅

瀬戸内海を代表する往時の商家の佇まいを今に伝える歴史的価値のある建造物群の一つ

主屋や炊事場・保命酒蔵が見事に保存されていて玄関には杉玉掛けもあり、造り酒屋の構えをよく残している

これらの建物群は江戸時代中期から後期にかけて旧保命酒屋中村家が拡張増築していったものだが明治に入って廻船業を営んでいた太田家に継承され、今日に至っている

6:04

保命酒店

大阪で漢方医を営んでいた中村吉兵衛は1653年に洪水の被害に遭い、その後知人を頼って鞆の津に移住

1659年にこの鞆の地で生み出したのが保命酒

中村家の伝統を受け継いで現在、保命酒の醸造・製造を行っている酒蔵は四軒あり、この保命酒屋(鞆酒造)もその一つ

太田家住宅の一部を改装した店構えは実に情緒がある

6:05

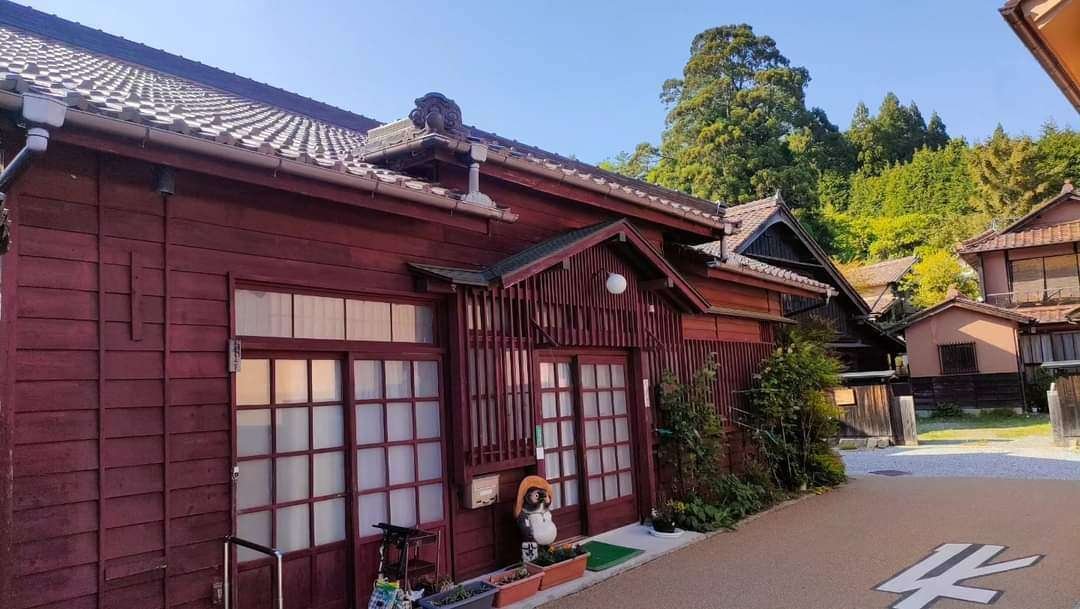

深津屋

江戸時代創業の澤村船具店に隣接する築150年になる古民家

保命酒店同様情緒ある昔の建造物である

後で知るんだけど純和風カフェらしい

6:06

田渕屋

かつて油問屋を営んでいた商家跡

映画・男たちの大和のロケ地としても使われるほど古き佳き昭和が現存している建造物

此処も後で知るのだが帳場だった所が喫茶スペースとして使われていたらしい

6:07

澤村船具店

元禄年間創業の船具店

往時の趣を色濃く残すこの老舗船具店は三百年の歴史を持っている

6:10

崖の上の猫

保護猫支援所らしい

国の重要伝統的建造物群保存地区のメインストリートに並んでるだけあって悪くない外観だ

そんな軒先に新品の衣類が無料でどうぞって出てたので二点ほど頂く

6:12

平野屋資料館

江戸時代の船宿

鞆津では商船を相手にした問屋のことを船宿と言うらしい

当時使用していた調度品等が展示されている無料施設

まぁ〜この時間ですから💦

6:14

御舟宿いろは

いろは丸事件で坂本龍馬が談判した旧魚屋萬蔵宅跡で歴史の舞台にも登場する由緒ある町家を改装してカフェ兼宿として2008年に開業

二階のステンドグラスが奇麗だな〜と惹かれたスポット

此処も後で知るんだけど、宮崎駿監督のデザインをもとに町家を再生宿でNHKのふるカフェ系ハルさんの休日で紹介されたらしい

たまたまだけど、視たなその回…

6:16

汐ノ音

再び鞆港に出ると湾の正面にこれまた情緒ある建物

大福専門店らしい

無論開いている筈もない(´・ω・`)

6:17

住吉神社

鞆港の中心部にあり、創建は不詳現在の社は鞆の名士・林家が建立

ここには江戸時代に船の荷上げをする仲仕が、祭り等でその力自慢を競い合った鞆ノ津の力石と呼ばれる力石が奉納されている

花崗岩製で重さ140㎏~200㎏

ここに三個あり、沼名前神社に二十個あるらしい

6:20

漁港

鱧の出荷準備してた

桑田泰商店の荷受場らしい

たまたま通ったが港らしい風景が見れてちょっと喜ぶ俺がいる

鞆の浦、面白ぇ〜♪

6:21

船番所跡

江戸時代の初め、最初の鞆奉行・萩野新右衛門重富によって造られたもの

船の出入りや安全を管理・監督する設備で今で言う港湾管理事務所にあたる

遠見番所とも呼ばれ、江戸時代の見事な石垣がしっかりと現代に残されている

現在は茶房が入っている

まぁ〜まだ営業してないけど…

6:22

陸奥稲荷神社

船番所跡を過ぎて私有地と思われる敷地を通り抜けると鎮座していた稲荷社

地元では、あなばさんと呼ばれ親しまれているらしい

創建など由緒は不明だが狛狐の台座には「明治10年(1877)玉光講」と刻まれていた

此処からの景色も又良い

6:27

円福寺

大可島城跡

1342年四国伊予を拠点とする南朝方と備後一帯に勢力をもつ北朝足利方が燧灘で合戦となり、大可島城にこもる南朝方は全滅

その後、戦国時代村上水軍の一族が大可島城を拠点に海上交通の要所である鞆の浦一帯の海上権を握っていた

慶長年間(1600年頃)鞆城を築いた時、陸続きとなり、現在ある南林山釈迦院円福寺は真言宗でこの年代に建てられた

現在の本堂は 昭和初期に再建されたものである

6:31

芭蕉の句碑

疑な うし保のはなも 浦の春

と刻まれた碑

1777年に建てた石碑を再建したもので、碑文は備後の俳諧の指導者であった鼎左の筆によるものらしい

句意は「くだけちる波(潮)の花をみると、この浦までも新春のめでたさがある

この自然をつくられた神徳を疑ってはならない」という意味

6:37

福禅寺

国指定史跡

海岸山千手院福禅寺は平安時代の950年頃の創建と伝えられる真言宗の寺院

本堂やそれに隣接する対潮楼は江戸時代の元禄年間(1690年代)に客殿として建立

その客殿からの海島の眺めは素晴らしく、特に1711年、朝鮮通信使はこの景観をイバンオン「日東第一形勝」と賞賛し、従事官李邦彦はその書を残しました

また1748年には正使 洪啓禧は客殿を対潮楼と命名し、洪景海がその書を残しています

ここが文化交流の場になっていた

福禅寺へ伝来する対潮楼などの書六点は朝鮮通信使に関する記録としてユネスコ世界の記憶へ登録されてる

九時から開園されるので門前から福禅寺だけを眺めた…

6:43

対仙酔楼

鞆の浦の豪商・大坂屋が建てた門楼

二階には眺望の良い座敷があり、弁天島や仙酔島を一望できる造りになっている

招かれて滞在した江戸時代の歴史家・頼山陽はこの景観を讃えてこの名称を名付けた

6:45

龍馬の隠れ部屋

廻船問屋を営んでいた桝屋

江戸末期の慶応3年に起きたいろは丸事件の際に坂本龍馬が数日間滞在した商家である

当時、命を狙われていた龍馬が才谷梅太郎という変名を使用し、身を潜めた屋根裏の隠し部屋を一般公開している

6:47

ともせん

インスタント食品の店と思いきやお食事処でもある昭和な店舗

その隣にはニューともせんなる焼肉屋もある

鞆の浦で食べ歩きも良いかもしれない

ホンマ面白いな〜鞆の浦って♫

6:48

しまなみ信用金庫鞆支店

鞆の浦の歴史的建造物の町並みに突如現れた石造りの建物

福鞆信用金庫支店を経て、平成15年にしまなみ信用金庫に引き継がれたこの建物は昭和13年に建てられた

戦時体制に移行する直前に建てられたこの建物は戦前の銀行建築の晩期のものとなり、従来の重厚な様式から脱し出アールデコの要素を取り入れたモダンな意匠は戦後の銀行建築に受け継がれて行く流れとなった

6:50

鞆の津の商家

母屋・土蔵とも江戸末期の商家

母屋の内部は通り庭形式の三間取りで店の間・中の間・奥の間の三室を配し、商家の建築様式の一つである

入口の格子等は建築当初のものに復元

土蔵は全部和釘(角釘)を使用し、幕末頃に流行した登り梁造りになっている

6:53

鞆城跡

起源は明らかでないが村上水軍がこの地に城を築いたと考えられている

また毛利氏が将軍足利義昭を鞆に迎えた時は城が存在していたものと思われる

関ヶ原合戦後に安芸・備後の領主となった福島正則が重臣大崎玄蕃を配し、三層の天守を築いて城郭を整えた

1615年、一国一城令により築きかけた天守は三原城へ移し、福島正則の後を受けて入封した水野勝成は長子勝俊の居館をここに置いた

勝俊が福山藩主となって以来は此処に町奉行所が置かれ明治維新まで鞆の管理がなされた

石垣が良いね♪

6:55

鞆の浦歴史民俗資料館

鞆城の本丸跡で丘陵を利用して、壮大な二の丸・三の丸が築かれ、東端は福禅寺、北端は沼名前神社参道、南は港に面していた

そんな鞆城本丸に設けられた資料館

潮待ちの館の愛称をもつ

本丸だけあって見晴らしは良い

6:57

楽聖宮城道雄先生像

八才のとき失明をした事をきっかけに音楽の道を志すようになった日本の作曲家・琴の演奏家、そして新楽器の発明者

1956年、夜行急行・銀河に乗車中、刈谷駅の東で列車から転落して亡くなった

この像は鞆信用金庫創立60周年記念事業として建立され、郷土の誇り宮城道雄の偉徳と功績をとこしえに讃えるものである

因みに代表曲は春の海

正月に流れるあの琴の音ね

7:00

地蔵院

慶長年間の後半に廃城となった鞆城の二ノ丸の跡地に再建された真言宗の寺

1408年に宥真法師によって中興され、室町時代には将軍家の祈願所とされた

本尊は秘仏の地蔵菩薩

中国地蔵尊霊場第八番霊場らしい

鞆城から降りてきたらこの寺の墓地に出た💦

7:03

鞆城三の丸石垣

病院建築工事時に此処から230m南側の位置で東西に確認された石垣

取り除かなければならない部分のみ、向きを変えて現在の位置に移築した

石垣の刻印は本丸石垣のものと同一であり、本来の石垣のラインは当時の海岸線にあたり、鞆城が軍船を係留できる海城であつた事を証明できる貴重な遺構である

案内が無かったら素通りしてしまってた場所だねw

何はともあれ鞆の浦観光は此にて終了

最後にようこそ鞆の浦への看板を撮って鞆の浦を後にする

バイバイ鞆の浦(*´ω`*)

7:25

喫茶シャルコ

湖畔に佇む朝七時から開いている喫茶店

メニューを見てビックリ

拉麺や蕎麦、丼物まである

モーニングメニューには珍しいおにぎりセットもある

俺はおにぎり好きなのでおにぎりモーニングを注文

具材はおかかに昆布

梅干しじゃなくて良かった♪

コーヒーも付いて650円

食後にお茶まで出してくれた

玄米茶だ♬

これが濃くてまた旨い

何はともあれご馳走さまでした

満腹で眠くなってきたよ

そんな湖畔の喫茶店

良く見てみたら湖はゴルフの打ちっぱなしのコートだったw

8:16

水呑の七泉・トンコ川

結構高台の住宅地に入った

こんなところに川があるのか?と疑問に思ってたらあった

此処の地域での川とは井戸の事らしい

早速柄杓で汲んでみる

凄く冷たい

そして少し白色がかっている

更に奥の草むらの中にも井戸が二つ

こちらも冷たい

う〜ん飛び込みたい

こっちも少し白色がかってるから何かしら成分は含まれてるだろうから浸かりたかったけど、憑かれたくないので我慢した

絶対に水神様居るもん

因みにこの地域にはドーノキ川・トンコ川・高木川・妙見川・松室川・ハタ川・セイゾウボウ川と七つあるから七泉である

8:43

草戸稲荷神社

平安時代の807年創建、1633年に初代備後福山藩主の水野勝成が現在の地に再建した稲荷神社

京都伏見稲荷の系列の中の日本稲荷五社の中の一つに数えられ、境内には二十社近くの稲荷神社と八幡神社が末社として祀られている

太鼓橋から望む朱塗りの社殿は荘厳な雰囲気を醸し出している

本殿の展望台からは福山市中心部や岡山県笠岡市の山々が一望できる

たまたま通り掛かって此処は寄らねばと急遽立ち寄った神社

素晴らしい神社でした

この日は卯之大祭前夜祭らしい

8:58

明王院

807年、弘法大師によって開基

古来当寺は観音応現の霊場として信仰された寺院である

本尊は十一面観世音菩薩像は平安時代伝教大師最澄の作と伝え、重要文化財に指定されている

そんな本尊は三十三年に一度御開帳されるのだが、今年がその年なのだ!

でも十一月なのよね…

残念

何はともあれ境内に入り、お参りする

9:00

十王堂

先ず現れるのだが閻魔堂とも呼ばれる閻魔大王以下十王が祀る堂宇

悪い事をした人は地蔵菩薩の化身である閻魔大王によくお願いし、次に観音様に頼めば大慈悲のお力で救われると言われている

1990年に再建されている

9:02

山門

この門は棟札の記録によると1614年の再建だが創建は更に遡ると云われている

降棟に龍頭瓦を乗せており、 鞆町安国寺釈迦堂の屋根よりやや小形で珍しいもの

県指定重要文化財である

また脇に手水鉢には明王の梵字が刻まれているのが素敵

更にその手水鉢には不動明王が祀られている

流石は明王院♡

9:06

本堂

江戸時代初期までは西光山理智院常福寺と称し、本堂である観音堂は鎌倉時代末、1332年の建立された仏堂である

全体的には和様の姿をとり、細部には大幅に唐様を採用した折衷様で外陣の輪垂木天井は極めて珍しい手法になっている

その他独特の技法も多く、折衷様式の現存中最古級の建物である

1964年に国宝に指定された

そして入れなかったが堂内は外陣・脇陣・内陣と区画され、内陣来迎壁の前面に須弥壇を設けて壇上に春日厨子を安置し、内に秘仏の十一面観音立像が納められている

これが秋に御開帳なんだよね〜

観たいけど、今張られているパネルだけで我慢しとく

絶対に来れないもん

9:07

明王院庫裏

入母屋造・本瓦葺の建物で水野勝成によって神辺城より移建されたと伝えわる明王院の住職や家族の住居

玄関や板敷き広間の天井は小屋組を露出させ、淡彩の山水・花鳥・動物を襖に描くなど江戸初期の風格を示している県の重要文化財

玄関までは入れるので少しだけ見学させてもらう

梁が見事だ♪

9:10

明王院書院

小屋組は古式で手法も古く、一間毎に柱を建てた書院形式初期の技法を用いた江戸時代初期の建築物

建物の平面を田の字に四つの部屋があり、四周を広縁と廊下で取り囲んでいる

此処も又県の重要文化財である

見応えあるな〜明王院♡

9:11

明王院五重塔

南北朝時代の1348年建立

一文勧進の小資を積んで造られた純和様の 建築物

中世密教寺院における現存唯一の遺例である

初層内部には極彩色の仏画や文様が描かれて弥勒浄土の世界が広がっている

現存五重塔中五番目に古い貴重な塔で1953年に国宝指定された

9:13

大黒天陽刻石碑

五重塔裏に貧民救済の願いを込めた燈剛和尚の開運大黒天陽刻碑が建っている

正面の上部には日天・月天の陽刻、次に開運の朱文字、大黒天の陽刻、空海の文字と空海らしき花押が見られる

長文の作者は門田重隣、書は子息の重長だって

そんなこんなで五重塔の裏を歩いてると草戸山に向かって鳥居が建っていた

どうやら奥に神社があるらしい

軽い気持ちで登ってみた…

9:18

墓石群

1930年、芦田川改修工事中に法音寺橋近くから多数の石塔が出土

一帯は草主千軒町遺跡の範囲で中世には常福寺(現在の明王院) 門前の港町として栄えてた

出土時には部材が混在していたが宝塔・五輪塔・宝篋印塔・板碑があり、一石五輪塔型の板碑には梵字と南無阿弥陀仏の名号を陰刻

此等は鎌倉時代から室町時代の石塔群と考えられる

最初ヤバい所に入ったな〜と思ったけど大丈夫そうだ

9:19

ど根性樫

明王院五重塔から愛宕大権現に登る道中にあり、そんなまたど根性大根みたいなガッカリ名所でしょ〜と思っていたら、まさにど根性だった

根っこが露出して根っこで立っているのだ

道の造成や雨風で根のあたりの土も流され、その度に根を深く土の中に下していき、地上に現れた根はその歴史を表しており、力強く異彩を放っている

それだけ此処がパワースポットって事かもしれないな♪

9:21

愛宕大権現

愛宕権現は愛宕山の山岳信仰と修験道が融合した神仏習合の尊称である

修験道は山へ籠もって厳しい修行を行う事により、悟りを得るのを目的とし、この実践者を修験者または山伏という

愛宕社正面の木製額には稲荷大明神、愛宕大権現、役行者菩薩が祀ってあり、神仏混沌としている社は少ない

役行者菩薩 (634~) は呪術者で超自然的な方法で思いをかなえる修験道の開祖である

山岳信仰はのちに真言宗・天台宗に結びついていった

現在のお堂には巨大な天狗面が掲げられている

修験=天狗なのかな〜?

9:26

親王院跡

愛宕大権現から更に登るとの少し平らになった土地がある

ここは真如法親王が837年頃に暫く幽栖し、地方の強化に努めた場所

真如法親王は平城天皇の第二皇子で809年に平城天皇は病気の為、同母弟の神野親王 (嵯峨天皇)に譲位したが嵯峨天皇と平城上皇の間の内乱に敗れ、平城上皇と共に落髪して真如法親王は弘法大師に従った

場所は地図には奥ノ院と記されているが江戸時代には既にその痕跡を示すものはなかったとある

住人からは、お公家さんがいたと伝えられている

そんな場所である

その直ぐ隣には〜

9:27

草戸愛宕神社

愛宕神社は明王院の裏山に鎮座し、明王院の鎮守社であったが明治の神仏分離により現在は草戸稲荷神社に属している

棟札により1628年の創建が明らかで規模は小型だが各部精巧で意匠が優れており、江戸時代初期の風趣をよく残している

保存状況も良く、市の重要文化財に指定されている

9:31

備後佐波城跡

明王院の西の山に築かれていた城

草戸愛宕神社本殿の所から北側の尾根に曲輪が連ねられている

現在は草戸山公園として明王院から遊歩道が設けられ、北側へと歩いて行くと所どころ削平された曲輪があり、途中に堀切もあるが遊歩道部分は殆ど凹んでおらず、やや竪堀状に見える程度である

愛宕神社本殿・親王院旧跡・佐波浄水場跡の裏山まで山岳道が整備されていて此の一帯が佐波城跡で山岳道中に三十三佛が祀られている

案内がなかったので大体此処らへんだろうと記念撮影

さて下りますかね

9:49

明王院長屋

草戸山から下山し、再び明王院

愛宕大権現の鳥居前にある建物は江戸時代の終わりには寺小屋として使われていた

当時、寺小屋に通う為に教材を入れ、寺小屋では机として用いられた木製の箱がある

明治に入ると材木小屋あるいは大工小屋と呼ばれ始め、明王院の修理改築等をする貯録の作業場となる

戦後は演劇舞台として大衆娯楽の役にも立った

現在は休憩所?

売店?

中に入らなかったのでイマイチよく分からない

9:52

草戸七福神

弁財天を覗く六福が祀られているスポット

裏には弁財天池があり、池の真ん中に弁才天が祀られている

なので六福の場所から見ると弁財天が真ん中に来るように配置されている

9:59

明王院の石垣

明王院下屋敷の石垣に珍しい形の石が見られる

扇形・丸(杯または月)・瓢箪の形をしている

この石垣が出来た時期は不明だが石工が同じではないかと思える扇形の石垣が荒谷街道の民家の石垣にみられる

瓢箪と扇形は見付けた

荒谷街道は北は石見に通じ、南は草戸の明王院を通り、鞆に通じる街道である

この街道は江戸時代には存在していたのは明らかで、したがって明王院下の石垣も同年代と思える

何故こういう石が積まれたかは不明であるが石工の心意気ではないかと言われている

さてこの周辺は草戸千軒と呼ばれる町並みがあるみたいだ

でももう明王院で満足したので先に進む事にした

10:23

神辺宿

中世から近世初期にかけては神辺城を中心とする城下町であったが1619年に水野勝成が福山に築城して移って以後は江戸幕府の参勤交代の制による交通路の整備等により栄えた宿場町

山陽道は46宿から成り、神辺宿は備中高屋宿と備後国今津宿の間の宿として発展した

神辺本陣を核に神辺宿内の廉塾とが多くの政治・文化人の交流をもたらし、福山藩の重要な宿駅として存在し、今なおその面影を残している街並み

たまたま通り掛かって寄ってみた

ちょいと興味が出たので散策してみる

するといきなり趣きのある建物

これが本陣かぁ〜と思いきや、どうやら違うらしい

何はともあれ歩いてみる

10:27

神原電機商会

神辺宿の街並みにポツンとある街の電気屋さん

その外観は電気屋らしからぬ佇まいで洋風建築

銀行だったのかな?

10:28

神辺本陣

この宿場町に二つある本陣の一つ

参勤交代の大名や幕府の役人が滞在に利用されていた建物である

西本陣にあたるこの神辺本陣は福岡藩黒田家とのつながりが強く、黒田家の家紋瓦が使用されている他にも関札も多数残されている

神辺本陣の特徴は本陣を構成する主要な建物であり、本陣座敷・正門(御成門)・番所など主要な建築が現存

県の重要文化財に指定されている

この日は休館日

てか週末しか開放されていないらしいので見学は出来なかった

10:30

福海

重厚な海鼠壁が続く街並みにポツンと掲げている看板

割烹仕出しの店らしい

営業してるのかな?

10:40

東本陣跡

東本陣本荘屋管波家は1807年の神辺宿大火で焼失

その後に再建された本陣には門・玄関・座敷・湯殿・番所・駕籠入など本陣施設を整えていた

本荘屋の家業は酒造業で本陣役を務めていた

10:42

廉塾

江戸時代後期の儒学者・菅茶山は現在の福山市神辺町に生まれ

19歳の時に京都で朱子学を学び、その後故郷に戻り、私塾を開設

1796年には塾を永続させる事を目的に塾の建物等を福山藩に献上し、福山藩の郷校とした

全国から常時二十人程の塾生が学び、頼山陽が塾頭を勤めていた事もあった

そんな国の特別史跡

現在も当時の講堂や寮舎・居宅・書庫等が残っているが、保存工事中

外観すら楽しめれなかった(´・ω・`)

10:44

荒神社

瀬戸内海沿岸地方で盛んであると云われている荒神信仰

火の神様系を荒神として祀っているものと牛頭天王の素戔男信仰のものと二通りの系統ある荒神信仰

ここ七日市荒神社は火之加具土神を祀っている

境内に地神も祀られて下り、胡子社もあった

10:45

天寶一

創業1910年の酒造

御神酒と呼ばれる日本酒を醸すのにふさわしい名前の神辺で100年以上続く今では福山市唯一の酒蔵

へぇ〜(´・ω・`)

小早川文吾旧宅跡だって

誰?

10:54

吉野山公園

神辺城跡へと続く登山道の中腹にある公園

僅かな遊具がある広場だ

それを横目に坂道を車で登る

そして駐車場に到着する

10:57

神辺城跡

神辺平野を一望する事のできる場所に築かれた神辺城跡は室町時代初め頃に築かれた山城

山頂や尾根を削って平坦にした郭が約二十五ヶ所確認されている

郭には建物や土塀が建てられ、城を守る為に造られた石垣や空堀・井戸の跡も残っている

山城は戦の時に立て籠もる施設で城主は日常は麓の平地に館を造って住んでいました

現在の広島県立神辺高等学校の辺りは古屋と呼ばれ、城主の館を中心に武士の屋敷があったと考えられている

以後、江戸時代の初めまで約三百年間に亙って備後地方南部の拠点として威光を誇っていた

何はともあれ、駐車場から登城開始である

11:00

堀切跡

神辺城は道上ノ城とも呼ばれ、南北朝争乱で戦功をあげた朝山景連が備後国守護職に任じられて1335年に築城

以来神辺城は備後国の守護職の居城として使われ、仁木義長・細川頼春・高師康・上 杉顕能・渋川義兼・山名時義が守護となり一時期を除いて山名氏の備後支配がつづき、それぞれ守護代が居城した

そんな城で最初に現れた神辺城の史跡

簡易的な防衛施設だ

通称・毛抜堀跡

U字型の掘で毛抜の道具に形が似ている事からこの名称らしい

11:03

残存石垣

神辺城は度重なる改修を受け、江戸時代になると福島氏により近世城郭として整備されるが福島氏に替わり、入封した水野勝成は新たに福山城を築いて神辺城を廃城とした

この時に建物や石垣の殆どが福山城に転用される等した為、神辺城跡には山頂や尾根を削った曲輪や掘割等が現存するのみとなっている

そんな中、残った石垣である

本当に僅かに残っているのみだ

11:05

本丸跡

神辺城 は標高133m黄葉山の山頂に本丸を中心とした主郭部を築き、天険を生かして北及び西側の尾根上に席を連ね、ほぼ黄葉山全体を利用したY 字型をした連郭式の山城であった

そんな最重要郭の本丸

特に天守は築かれてないみたいだ

11:08

二の丸跡

1619年の水野氏が福山城築城の際には神辺城の櫓楼や門等が取り壊され移築されたと伝わる

実に二百八十数年もの間、神辺城は備後国の中心的役割を果たしてきた城である

本丸をショートカットして登った為、逆順に到着

11:09

乾櫓跡

神辺城は村尾城・紅葉山城・黄葉山城・楓山城と呼ばれた

神辺城と呼ばれる様になったのは江戸時代の廃城後である

此処はそんな神辺城二の丸の乾(北西)の方角に設けられた櫓

三層櫓だったらしい

11:11

二番櫓跡

歴史的には村尾城が正式城名

戦国時代には杉原理興・平賀隆宗・杉原盛重・藤井皓玄・毛利元康が…

江戸時代には福島正澄・水野勝成が入城し、この間幾度も改築が行われ福島時代に完成をみている

三の丸になるのかな?

11:13

三番櫓跡

戦国時代の神辺周辺には山手銀山城・相方城・亀寿山城・正戸山城等があった

当時の備後地域は大内氏(周防)と尼子氏(出雲)の勢力争いの最前線であった

国人衆はある時は大内側に…ある時は尼子側に味方して生き延びていた

戦国時代末期になると尼子氏を滅ぼした毛利氏の勢力下に入る

神辺城主の杉原盛重も毛利の武将として活躍し、山陰の泉山城に入り、伯州の神辺殿と呼ばれた

西側の神辺平野が一望出来る

二番櫓の更に一段低い郭に設けられていた

多分だけど、西郭と呼ばれる場所

此処を最後に正規のルートで下山

駐車場に戻る

民族資料館もあったが予想以上に寄り道し過ぎているし、何より資料館に興味がないので先に進む

11:31

岡山県突入

国道313号線にて吉備入り

此処から岡山に入るのは初めてだと思うけど見覚えのある景色

どうやら岡山を出る時に一度、通った事があるらしい

何はともあれ腹が減った…

何か惹かれる店はないかな?

子守唄の里高屋駅を横切り、高屋川を渡り、下出部中央交差点で井原線の高架を潜り、進んでるとあった〜

11:37

大衆食堂日本一

大衆食堂と日本一の屋号に惹かれて飛込む

すると中華そばの店みたいだ

でも今日はそばはないらしい

でも定食は充実してた

注文は券売機システム

しばしメニューとにらめっこ

単品メニューに酒類も意外と充実している

流石に酒は呑めないので牛すじカレーとうどんを単品で注文

で先ずはカレー

旨い!

カレーのコクも牛すじの旨味もシッカリ出ていて一口口に入れただけで「旨い」と発した

うどんも冷凍だろうけどコシがあってなかなか

出汁も悪くない

かけなのにワカメは乗ってる

蒲鉾・天かす・葱・柚子皮まで乗っていて出結構美味しい

うん、満足満腹だ(*´ω`*)

ただし値段は大衆じゃないんだよね〜

12:18

日興石油 笹賀店

地域最安値に挑戦

159円/㍑

だから広島で満タンにしなかったのだ♪

で余りの安さに給油待ち渋滞

しかも右側給油が故障

バックで列に並ぶ

フルサービスなんだけど現金先払い

万札が処理してくれないトラブルに遭いつつ、満タン

よし、ヤドカリも満腹だ

12:38

小田川

次の目的地迄少し距離があるのでルート上で観光名所を調べたら芳井歴史民俗資料館前にに小田川横断こいのぼりと出てきた

時期的にもう無理かなとも思ったがワンチャンあるかもと期待して訪れると見事吊られていた

何でも家庭等で不要になった鯉幟を有効活用して、井原市を西から東へ貫流する清流小田川に吊るしたこの地域の春の風物詩らしい

無風なので泳いで無かったけど…

12:43

木之山城跡

国道313号線を走ってると目に止まった案内板

詳細は不明

なので登城断念

先に進む

12:50

竜頭ヶ滝

これまたルート上で観光名所を調べたら出てきたスポット

Googleマップの案内通りに行くと滝口に到着する

一応観てみようと危険を冒すが落差はありそうだけど水量少ないし、ワザワザ来るような場所ではなかった

後で知るが国道313号線から見えるらしい

13:16

吉備川上漫画美術館

大正時代から現代までの漫画本12万冊以上を所蔵

話題の新刊も随時入荷している美術館

高梁市名誉市民でもある漫画家富永一朗氏の原画や作品集・愛蔵品の展示や現在活躍中の漫画家の原画展等も行っているらしい

ものすごく興味はあったが、漫画を読んで時間を過ごすのは、限りある時間の放浪の中では勿体無い行為なので入館を諦める

13:26

水と緑のふるさとプラザ

川上町観光協会があったから寄ってみた

でも川上町はもう出るから意味なかった…

てか反対側の山の中腹にある鳥居が気になる

行かないけどね

14:01

萬歳の泉

平安時代初期、宇多天皇が御巡幸した時にこの清い水に感嘆されて「萬歳」と叫ばれたことから「萬歳の泉」となったと伝わる一年中コンコンと湧く冷泉

また南北朝時代、後醍醐天皇が隠岐遷幸の際にこの泉で休憩されたという伝承も残る由緒あるいずみだ

千年の昔より涸れる事なく湧く泉は玉露の味がするとされ、京の都に萬歳の名泉として知られた

冷泉と聞いては黙ってられないね

汗も掻いてる事だし、ひと浴びしてみる

うん、冷たくて気持ち良い♪

14:24

腰折地蔵尊

狭い坑道内でかがみ姿勢の過酷な労働に従事した銅山労働者によって祀られたと言われている吹屋千枚地区にある石仏の地蔵

銅山の衰退とともに地蔵を祀るお堂も傷んでいったが近年地元の人々によって整備され、足腰の病気を患う人々の信仰の対象となっている

14:27

吉岡銅山跡

江戸時代前期に泉屋吉左衛門が経営し、吉岡銅山を西日本有数の銅山に成長し、日本三大銅山の一つとまで呼ばれる銅山だったスポット

近代化産業遺産に登録されている

八年前に寄ったが精錬所跡の石垣が見事だった位しか記憶に残っていない

なので改めて見学に行っても良かったのだが、坂を降りるのが嫌だったので今回は諦めた

14:30

吹屋ふるさと村

標高約550㍍の山間に位置し、近世以降、銅山で発展し、更にベンガラで繁栄して財を成した地域

この地域一帯は中世以降、銅の産山で知られ、江戸時代に入ると吉岡銅山と呼ばれるようになり、元禄期には泉屋(住友家)、享保期には地元の大塚家が経営を行っていた

現在は国の重要伝統的建造群保存地区に指定されている

そんな街並みを八年ぶりに散策する

14:36

旧片山家住宅

片山家は1759年の創業以来、二百年余に渡って吹屋弁柄の製造・販売を手掛け、吹屋を代表する商家としての地位を確立した名家

その家屋は弁柄屋としての店構えを残す主屋及び土蔵等が良好に保存され、江戸時代後期から明治期にかけての商家建築として高い価値を有する事から国の重要文化財に指定された

14:37

片山家(中胡屋)

慶応二年頃の建築

入母屋型の妻入形式で入口のマクリアゲ大戸が完全な形で残っている

明治期には薬屋を営んでいた

大正初めから終戦頃までは銀行の代理店を営んでいた

隣家の郷土館(角片山)と意匠が似ており、その保存状態も良く、吹屋を代表する建物である

14:39

吹屋郷土館

元は弁柄製造で繁栄した片山家の分家の一つ

1879年に石見の宮大工によって建てられた商家建築で吹屋で建築年代が確定できる唯一の建物である

1976年からは民具等を展示・公開し、吹屋の歴史と暮らしを紹介している

14:40

叶屋仲田家

弁柄窯元の一軒

江戸期には要助・彦助と二代に渡り、天領 吹屋村の庄屋を務める

主屋は江戸末期の建築であり、奥座敷は大正十一年増築である

平入形式で入口に向かって左側に名栗の大阪出格子、土台には牛馬を繋ぐ丸い金具が付いている

14:41

長尾醤油酒店

江戸末期の建築で平入形式が式である

主屋二階の天井は例外的に高い

1826年に酒・醤油の醸造を始めた

戦後からは伝統的製法を守り、醤油のみを醸造していたが現在は製造を行わす、酒類等の販売だけを営んでいる

また向かいには往時を偲ばせる酒蔵が建っている

此処でちょいとノンアルビールを購入

女将と少しお喋りする

その隣には躑躅が咲き、ネコが寛いでいた

14:45

長尾家

東長尾

明治に入ってから弁柄屋が五軒あったその中の一軒である

明治中期頃の建築で平入形式である

店の間の表側に取付けてある半蔀戸(しとみど)格子は現在、重伝建地区でこの家だけであり、框(かまち)に飾り金を取り付け、土台に牛馬を繋ぐ丸い金具がついている

14:46

長尾家

旧松田家

同家の屋号は氏屋と称し、建築は明治初期で切妻型の妻入形式 である

元片山の弁柄の売り子で

陶器・金物他の雑貨屋だった

裏山には石積みの基地がある

松田家は大正の初期、県南で弁柄製造を手がけていた東長尾家が大正時代に買い取り、農協事務所として1981年まで使用していた

現在はギャラリー吹屋として使用している

14:47

吹屋郵便局

この局舎は吹屋郵便局が明治七年七月一日に開局して以来、三代目の局舎で平成五年に建築

向かって左側の建物は元呉服屋であり、右側の建物は前局舎を撤去して、それ以前あった民家に出来るだけ近い姿に復元したものである

現役の郵便局である

その建物の前には1871年、郵便事業創業当時使用していたものと同じ型の書状集箱が設置されているが

このポストも現役である

14:49

中野屋中山家

弁柄釜元の一軒

明治・大正頃は醤油屋を営む

一七〇〇年代末頃の建築の様で切妻型の妻入式

入口右側の塗込の物入れと戸袋は吹屋でただ一つ

破風の塗込も特徴ある塗り方

二階壁面の七宝模様のなまこ壁が美しい

土台に牛馬を繋ぐ丸い金具が付けてある

14:50

深見家

先住は屋号を平野屋といい、饅頭屋を営み太鼓饅頭を販売していた

裏庭には吹屋で一番深いと言われる井戸が今も残っているらしい

建物は重伝建の選定前に建てられた為、周囲の外観と少し異なっている

現在はカフェふくろうとなっている

14:51

赤木家

同家の先住は屋号を伊予屋と称し、旅館業を営んでいた

明治中期頃の建築で入母屋型の妻入形式である

現在の赤木家も昭和四十年頃まで松栄館の商号で旅館と料理屋を営んでいた

現在は古民家カフェになっている

14:52

吉川家

同家の先住は屋号を栩木屋と称し、最初は旅館業を営んでいた

江戸末期の建築で平入形式である

現在の吉川家は大正末頃より二代に渡り、昭和四十年頃まで 理髪店を経営していた

最近まで一週間に一度(金曜日)隣町より理髪店が出張営業していた

現在はスープカレーの店つくしなる店舗が入っている

吹屋ふるさと村にこんなお洒落な店が入ってたの!?

カレー大好き〜♡

腹減ってたら食べても良かったな〜(*´ω`*)

もう少し早ければね

もう営業終わってたw

14:54

城井田家

この建物は江戸末期、弁柄仲間の一人であった大黒屋(大国屋)が建てたもので切妻型の妻入形式である

大黒屋が何年間弁柄を製造し、いつ止めたかは判然としないが居住人も数回移り変わり、傷みが激しい為、外観・内部とも出来るだけ建築時の姿に忠実に修復された

大国屋黄金荘の看板が出ていた

14:55

川本家

同家の先、先住は屋号を阿波屋と称していた

江戸末期の建築で平入形式である

大正十年頃、同家の所有となり、大正末には小間物屋を営む

二階右側の手すりは開閉できるようになっているのは物の出し入れを考えた知恵であろう

表の木製の衝立は泥除け為、最近造った物である

ちなみに川本さんが住んでる

14:56

城井田家

屋号は上カジヤと称し、昔は借家であった

同家は精米・製粉業を営み大繁盛した

時代の流れで製法が水車からモーター使用になり、下谷地区より現在地に移転した

明治中期の建築で平入形式で草葺き屋根であったが千枚で大火があり、危険と思い、瓦に葺き替えた

前面の親子格子ガラス戸は1980年度事業で修景された

現在は佐藤紅商店と山びらきなる店舗に分かれてる

14:58

松浦本家

江戸末期の建築で切妻造妻入形式

屋号は松木屋

中の間にある箱階段は優品であり、二階には手すり格子がある

昔は雑貨商・木賃宿など色々な商売をしていた

戦後は製材所の事務所に使われていた事 もある

1950年から日向氏が美容院を始め、約六十年間営業していたが現在は廃業

営業中はテレビ局で何回か放映された名物ばあちゃんだった

現在はカレーとクレープの店・ネパール人シェフのきいろい台所

まだ営業していたけど、腹は減っていない…

てかベンガラ村には合ってないのでは…

14:59

赤木家

明治中期の建築で平入形式

屋号は大工屋

1930年頃、千枚にあった駐在所が現在地に移転され1945年過ぎまで使われていた

1984年、前面格子及び焼き板が新設された

15:01

城井田家

建築は江戸末期と思われる

平入形式である

家の裏側には敷地の関係で地下があり、物置に使用されていた

下川道に通じている

昔の家業は薬・荒物等の商売をしていた

戦後は鶏を飼っていたので痛みが激しく重伝建事業により修復された

15:02

城井田家

旧進藤家

同家の屋号は金子屋と称し…

この後の説明は薄くなって詳細は解読不明

平成終盤頃までオーガニック食堂金子やなるレストランが入っていたみたい

現在はまた新しい店舗が入っている様でお祝いの花が飾られていた

酣たけなわって屋号?

良く分からない

15:04

林家

先住は屋号を今津屋と称していた

先住は親子三代に渡って昭和四十年頃まで 蹄鉄工場を営んでいた

江戸末期頃の建築と思われるこの建物は外観の改造は激しいが現在の林家は2005年一月迄この建物の裏手で観光農園を営んでいた

さて折り返すか

15:08

佐藤紅商店

再び城井田家へ

一歩店内に入ると七味の店?

三年目だって

お姉さんとの会話楽しかった(*´ω`*)

15:16

麻田百貨店

八年前に唯一寄ったベンガラ染工房あさだ

吹屋名産のベンガラ染めの店だ

どれも春らしい綺麗なピンクの染め物である

八年前には無かったと思う品もチラホラ

良いなぁ〜と思うものはだいたい高い(^ω^;

15:22

銅栄寺

江戸時代の創建と伝えられ、かつては観音堂と呼ばれた小さな祠があった

1895年に当時の鉱山長が銅山盛業を祈願し、繁栄した事から銅栄寺と呼ばれる様になったとの事

此処は八年前通っても気付かなかったな〜

八年前には無かったもんな説明板

15:23

鉱夫長屋跡

吹屋白石地区にあり、江戸時代中期以降、銅山の労働に従事した鉱夫達の居住区域となっていた場所

製錬場へと続く坂道の両側には長屋が建っていた事を偲ばせる数段の石積が今も残っているらしい

吉岡銅山の鉱夫を含む労働者数は泉屋(住友)が経営していた1685年時は635人、三菱経営下の1906年には1051人にもなった

現在は単なる竹林

此処も知らなかった

15:24

旧吹屋小学校

銅山と弁柄製造が隆盛していた明治時代後期に建てられた

天井裏に造作されたトラス構造など擬洋風建築独特の特徴がみられ、県の重要文化財に指定された

かつては現役最古の木造校舎として話題になったが2012年に閉校

八年前に訪れた時は文化財として保存していく事となり、保存修理工事中で外観すら観れなかったが現在は弁柄・銅などに関する資料を展示など、吹屋地区の歴史と文化を情報発信する施設として一般開放している

15:29

ラ・フォーレ吹屋

吹屋ふるさと村を模した高原リゾートホテル

校庭の先にあるからてっきり旧吹屋小学校の一部かと思ってた

見学する所もないのでベンガラのみちなる遊歩道を征く

基本的に同じ道を歩きたくないのだ

そして特に何にもない道を約二十分歩いて再び国の重要伝統的建造群保存地区の町並みへ

15:46

油木家

先住は屋号を鳴門屋と称していた

江戸末期の建築で平入形式である

銅山警来の明治頃は米屋を営んでいた

昭和初年同家の所有となり入居した

店の表側に小さな縁台がついているのは現在この建物だけである

15:48

山神社

現存する旧本殿は総欅造りで非常に精巧かつ緻密にできている

近年の保存修理工事では部材の一部に寛政13年に塩飽笠島の大工名の墨書銘が確認された

1873年には吉岡銅山の経営が三菱鉱業の岩崎弥太郎に移り、此を機に三菱鉱業が神社の願主となり、三菱のマークが刻印された玉垣や鳥居を寄進した

銅山の守護神として長い間、篤く信仰されていたが元々氏子のいない神社だった事もあり、銅山が閉山した後は徐々に衰退してしてしまい、1999年には高草八幡神社に御神体が合祀された

現在、山神社跡には旧本殿だけしか残っていないが今でも地元の人から山神さまと呼ばれて親しまれている

此処からの街並みも良い

15:51

旧吹屋町役場

この建物は明治中期頃の建築で昭和三十年成羽町と合併するまで吹屋町の役場であった

合併後は昭和四十八年まで成羽町役場吹屋支所として残っていたがその後、昭和五十五年に補修改築して資料館となった

15:52

小川家

先住は屋号を枝屋と称し、油屋であった

江戸末期の建築で平入形式

入口には潜り戸付きマクリアゲ大戸がついていたという

戸袋が開閉出来るのも珍しい

大正初期に現在の小川氏の所有となり、現在も小川氏が入居する

15:53

大河家

屋号は山良と称し、明治後期の建築で鉱山・弁柄産業が盛んな頃、高級族館として営業

以前は道路に面して主屋、その中央に通路であったが現在は裏の離れだけが残っている

明治後期から大正時代にかけての数寄屋建築が持つ精緻なデザイ ンが取り入れられ、質の高い近代的な建物である

昭和十年頃に現在の大河家の所有となる

15:54

藤森家

この建物の建築年代は判然としないが明治三十年頃、上氏屋より竹店(田村雄鶴氏)の所有となり、郵便局に改造して局長として入る

当時の官公庁の建物の多くがそうであった様に、この建物も寄棟造である

昭和四十年まで郵便局舎であった

その後、空き家になっていたが同家の所有となり、昭和五十六年に大改修して食堂となる

15:55

大塚家

大塚家銅山経営最後の当主大塚金庫宗克の妻・里氏の隠居宅として大正六年頃建築された書院造りである

家屋のほぼ中央には介護用として座敷便所、離れには暖まるだけの檜の置風呂、銅張り洗面台、便所、和室等があった

又表庭・中庭があり、白壁が巡る

同地内に六男の開業医家屋、土蔵、中間用家屋、二階建て納屋等があった。

全て良質材料が使用されているが平成 十七年一部今様に改造、現在に至る

そんなこんな吹屋ふるさと村散策終了

良い街並みでした(´ω`)

15:59

高草八幡神社

光仁天皇の770〜781年に勧請され創建

当初は西乃宮高草八幡神社と称し、高草山山頂付近に鎮座

坂本村・田羅村・関東村・中野村の総鎮守として広く信仰されてきたが1674年に拝殿で禅門和尚が死亡すると聖地が穢れたとの理由から遷座の機運が高まる一方で各村々が誘致を希望した為、争いが起こり、最終的に備中松山藩の裁きとなり現在地に遷座となる

1914年に舟敷の山神社・中町の恵比須神社・下町の秋葉神社・下川の稲荷神社・大深の荒神社・長屋の荒神社を合祀する

規則変更に伴い、八幡神社から高草八幡神社へ社名変更を行われた

ふるさと村の駐車場の向かい側に鳥居が建つ

なので参拝に行く

ちょいと長い参道を登り、拝殿前へ

思っていた以上に立派な神社に全身ビリビリ

本殿に参拝して境内の左手へ

16:06

水分神社

北方銅山で祀られていた銅山の守護神

銅山が閉山された後、1914年に現在の高草八幡神社に遷座された

此処を参拝した後、高草八幡神社の気持ちの良い気を感じつつ下山

そして吹屋を後にする

17:02

フレスタ新見店

北上して新見

本当は高梁に降りようとも考えたのだが思いの外に都会で無料で車を停めれる所が無さそうだったので新見市入りした

そしてこの地のスーパーで買物する

併し広いね〜このスーパー

あれもこれも買いたくなるw

何はともあれ買物終了

17:28

城山公園

特に城趾って訳ではない公園

春は桜の名所らしい

もう疲れたので早々に晩酌に入る

この近辺にも飲食店はあるみたいだがやっぱり飲みに出る元気はない

逆に高梁市に出なくて正解だった

なので明るいけど、晩酌開始

カツオのタタキに焼き銀鱈で晩酌

ちなみに温泉に入りたかったけど近場に無かったので今日は風呂なし

まぁ〜冷泉で汗は流してるから良いけどね

そんなこんな歴史ある街並み散策な一日

二十時にはオチました(*´ω`*)

よろしければサポートよろしくおねがいいたします クリエイターとしての活動費にしたいと思います