#中央公論新社

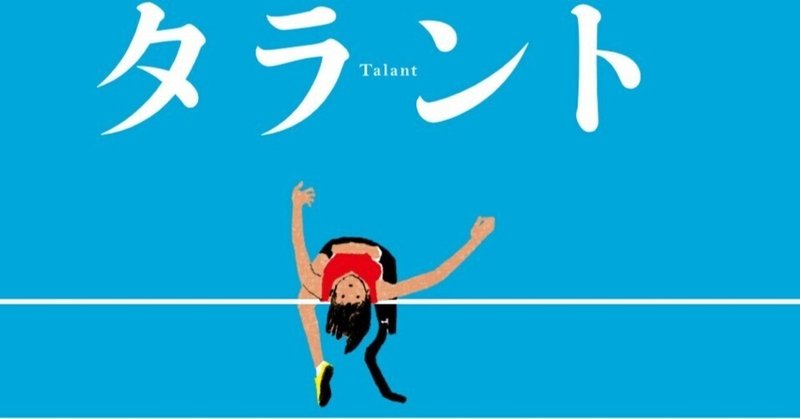

角田光代『タラント』(毎日読書メモ(492))

遅ればせながら、角田光代『タラント』(中央公論新社)を読んだ。2020年7月~2021年7月にかけて読売新聞に連載され、改稿のうえ、2022年2月に単行本が出た長編小説。

まず、タイトルの「タラント」の意味がわからない。そして、義足をつけたアスリートが高跳びをしているイラストの表紙なのに、読み始めるといっこうに義足のアスリートの話は出てこない。

(この先ストーリーに踏み込みます。未読の方注意)

『やさしい猫』(中島京子)、わたしたちは何と多くのことを知らずに通り過ぎているのか(毎日読書メモ(281))

中島京子『やさしい猫』(中央公論新社)を読んだ。2020年から2021年にかけて読売新聞で連載されていた小説。不法滞在者とされ、入管(出入国在留管理庁)施設に収監されたスリランカ人男性と、彼を救おうとする日本人の妻、そしてその娘の物語であることはあらかじめ知って読み始めた。そして、2021年3月に、スリランカ人女性ウィシュマさん(ラトナヤケ・リヤナゲ・ウィシュマ・サンダマリさん)が名古屋の入管施設

もっとみる毎日読書メモ(253)『ミーナの行進』(小川洋子)

今日で北京オリンピック閉幕。ということで、オリンピックつながりで、小川洋子『ミーナの行進』(中央公論社、現在は中公文庫)。単行本の挿絵がとてもきれいなので、文庫でなく単行本を見ることをお勧めしたいです。

1968年のオリンピック時点では物心ついていなかったので、わたしの記憶の中のオリンピックは、1972年の冬のオリンピック(札幌)→夏のオリンピック(ミュンヘン)から。ミュンヘンオリンピックはオリン

毎日読書メモ(203)『おばちゃんたちのいるところWhere The Wild Ladies Are』(松田青子)

今年の収穫のひとつは、松田青子という作家を知ることが出来たこと。と言いつつ、『女が死ぬ』、『スタッキング可能』に続き『おばちゃんたちのいるところWhere The Wild Ladies Are』(中公文庫)が3冊目の松田青子。

短編集。タイトルは勿論、モーリス・センダックの名作絵本『かいじゅうたちのいるところ』(現代、”Where the Wild Things Are”、神宮輝夫訳、冨山房)か

毎日読書メモ(191)『死にがいを求めて生きているの』(朝井リョウ)

伊坂幸太郎の『シーソーモンスター』(中央公論新社)を読んだときに(感想はこちら)、これが、中央公論新社の文芸サイトBOCから発した、「螺旋プロジェクト」の一環であることを知り、他の作品を読んでみよう、と思って、朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』(中央公論新社)を読んでみた。『シーソーモンスター』所収の「シーソーモンスター」が昭和末期、「スピンモンスター」が近未来の物語で、『死にがいを求めて

もっとみる毎日読書メモ(171)『シーソーモンスター』(伊坂幸太郎)

伊坂幸太郎を新刊で追い続けるのは結構大変なので(図書館で予約して待っているといつまでも順番が回ってこず、他の本の予約が出来なくなる)、あんまり新刊情報に敏感になりすぎないように気を付けているのだが(と言いつつ今日の新聞に『ペッパーズ・ゴースト』の書評が出てきたのが気になる、すごく気になる)、一昨年刊行された『シーソーモンスター』(中央公論新社)が図書館の棚にあるのを見て、うわ、存在すら気づいていな

もっとみる毎日読書メモ(61)『52ヘルツのクジラたち』についてもう少し考えてみる

昨日に続き、町田そのこ『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)について考えてみる。

とりあえず、自分が書いた、『流浪の月』の感想を読み返してみた。精神的に健全とか不健全とか、線引きは難しいし、自分から見ておかしい、と思える人が、社会的には立派な人だと思われていることもある。そんな経験は誰にでもあるのではないかと思う。逆に、多くの人からヤバい人と思われている人が、誰かにとっての救いになる場合もあ

毎日読書メモ(60)『52ヘルツのクジラたち』(町田そのこ)

ようやく、今年の本屋大賞受賞作、町田そのこ『52ヘルツのクジラたち』(中央公論新社)を読んだ。今読み終わったばかりなので、取り急ぎ、とりとめのない感想だけ。

重く、苦しい、人間関係の物語。

そして機能不全の家族の物語。家族は人間の生まれて最初に取り巻かれる人間関係の基本だが、ある意味機能不全でない家族なんてないのかもしれない。すべての構成員が、他の構成員に対して満足していて、幸せに暮らしている