#空海

なぜ「舌切り雀」は舌を切られてしまうのか? -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(16)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試み。

膨大な『神話論理』のオープニングにあたる『神話論理I 生のものと火を通したもの』は「料理の火の起源」や「ノブタの起源」といった神話から幕をあける。

ここで紹介されている「料理の火の起源」、「ノブタの起源」の神話は、南米の先住民の神話を記録した資料にあるものだが、その語りの展開をよくよく眺めると、わた

人間の起源とは? -神話にみる”心”の存在分節・意識分節と、空海の『吽字義』の世界 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(14)

区別されたものについての知能と

区別することについての智慧見えるとか、見えないとか

感覚できるとか、できないとか

あるとか、ないとか

そういうことを言えることを可能にしている、構造というか、アルゴリズムというか、流れというか、システムというか、なんとも言えないようなこと

”それ”を外から分節すると、もう”それ”ではなくなってしまうなにか

それに惹かれながらも、この感覚世界を”それ”の象徴

”心”の意味分節システムを発生させる鍵は”両義的媒介項”にあり -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(13)

4歳になる下の子を保育園に送る途中のこと。犬が石畳の道を歩いていた。

犬の四本の足が、それぞれいそがしく宙に持ち上げられては石畳に降ろされる。そのとき、パタパタというか、パシパシというか、パラパラというか、冬の空気にぴったりな音がする。

その、わたしにとっては ”犬 の 足音” である音。

その音を聞いて、下の子がいう。

「足あとの、声がする!」

+

足跡の声

私: 犬 / の / 足

レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(10) ”変身する媒介者”が世界を出現させる-空海の「心」と神話論理

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第10回目。

前回の記事はこちらです。

一連の記事はこちらでまとめて読むことができます。これまでの記事を続けて読まなくても、今回だけでもお楽しみいただけます。

前回、前々回と『神話論理』の冒頭に置かれた”基準神話”「コンゴウインコとその巣」から、いくつもの二項対立関係が付かず離れず、分かれつつ結ばれ

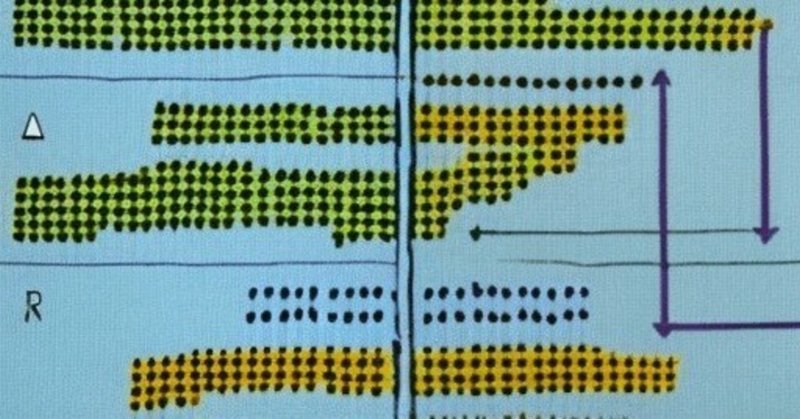

レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(7) 二項関係は四項関係であり四項関係は二重の四項関係つまり八項関係である

(前回の記事(第六回)はこちら↓)

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を深層意味論・意味分節理論として読む。今回は神話について”記述する”とはなにをすることかという話である。

神話、音楽、詩、絵画

神話に限らず、ある何かのことを別の何かで記述する場合、そこには八項関係が動いており、複数の八項関係だけがあり、八項関係たちの「外」はない。これが前回までの趣旨である。

レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(6) 『神話論理』×空海『十住心論』 -言語の分節を多重化し、「心」の分節も多重化する

(前回の記事(第五回)はこちら↓)

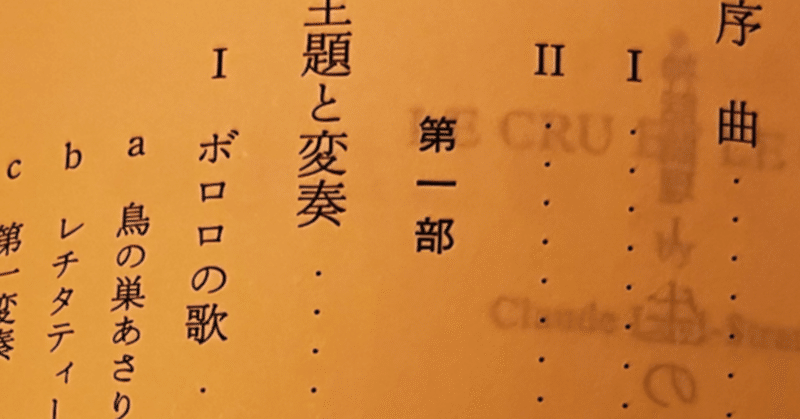

三重のコード『神話論理I 生のものと火を通したもの』の序文に次の一節がある。

前回も少し触れたが、改めてコードが三重である点に注目して読もう。

一次的コード:言語のコード=分節システム

二次的コード:神話が語ることのコード=分節システム

三次的コード:二次的コードを設定するコード(神話の分節システムを発生させている分節システム)、と仮に言い換えておこう

レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(5) 人類の思考の”底”〜ニ段重ねの四項関係としての「構造」

(前回の記事(第四回)はこちら↓)

前回は『神話論理I 生のものと火を通したもの』の「序曲」「I」を読みながら「神話は果てしなく続く」ということについて論じました。

「神話は果てしなく続く」というのはつまり、神話論理がとらえようとしている「構造」が、「始まり」と「終わり」の二項対立や、他のあれこれの二項対立の”どちらか”に振り分けられて止まってしまうような代物ではない、ということであり、神話論